Kolkata/Calcutta, le dernier projet du français Patrick Faigenbaum, lauréat du prix HCB 2013 et disponible dans un livre éponyme chez Lars Müller, est à voir à la fondation Aperture, à New York, jusqu’au 7 novembre. Un voyage au cœur de la métropole indienne qui retrouve son profil historique, au travers de personnages de la scène publique, de rites et de paysages intimes.

Cet environnement complexe, découvert grâce à la rencontre avec l’artiste Shreyasi Chatterjee, Patrick Faigenbaum le livre avec un regard sensuel proche de celui du peintre. Une façon d’observer l’Inde qui contraste avec la vision sociologique et l’esthétique de nombreux photographes documentaires. Une vision lente et patiente, naturelle pour celui qui est avant tout un photographe en immersion.

A cette occasion, Patrick Faigenbaum s’est attablé en compagnie de son plus proche collaborateur, Jean-François Chevrier, historien de l’art et professeur à l’ENS des Beaux-Arts de Paris. Pour une discussion aussi profonde et intime que ses photographies.

Peut-on revenir sur l’origine de votre projet ?

Jean-François Chevrier : Pour être bref, je suis allé à Calcutta, où j’ai rencontré Shreyasi Chatterjee. J’ai eu le sentiment que ce serait formidable pour Patrick de rencontrer cette femme et de faire un travail avec elle et sur la ville.

Patrick Faigenbaum : Pour ma part, j’étais allé une première fois en Inde en 1994, invité à participer à une exposition à New Dehli. J’ai été fasciné par la culture et le pays en général.

JFC : Patrick, jusqu’à ce moment-là, n’avait fait des photographies que dans le monde occidental, en Europe ou en Amérique du Nord. Depuis quelque temps, on se disait que ce serait intéressant pour lui de faire un travail en dehors de ces territoires. La culture photographique de Patrick est essentiellement issue de ces deux continents. Il a une grande passion pour Bob Dylan, pour…

PF : Et pour Paul Strand !

JFC : Et pour Paul Strand. Mais cela peut être une sorte d’enfermement. Quand on arrive à soixante ans, c’est le dernier moment pour sortir de ses habitudes.

PF : Il y a eu une sorte d’accident. Avec un petit détour en Guadeloupe. J’ai fait un portfolio de six images, en hommage à Paul Strand d’ailleurs. Alors cela n’a jamais été publié ni montré, mais c’était important de le faire.

Vous n’avez pas envie de les montrer ?

PF : Si, si… J’aime beaucoup ces six photographies. J’étais allé rendre visite à Édouard Glissant pour qu’il m’écrive un texte. Il l’a écrit, mais j’ai perdu la feuille, je ne sais pas où elle est passée. C’était en 1982 ou 1983.

Donc, vous n’avez pas comme unique référence la peinture ?

PF : Non, non. Je dois avouer que même en Inde je pensais à Strand. Parce qu’il est le grand photographe qui a montré les gens qui touchent le sol. C’est extrêmement difficile de retranscrire cette présence physique. J’ai notamment pensé à lui lorsque j’ai réalisé le portrait de cette femme entre deux portes vertes. Au niveau de la composition, il faut toujours que tout soit à sa place. Il y a des choses chez lui qui sont insurpassables, comme on peut le dire de Cézanne. Après il y a aussi August Sander, Walker Evans…

JFC : Walker Evans a dit lui même que son point de départ est « The blind woman » mais qu’il n’aimait pas l’ensemble de Strand. Souvent, les artistes se trouvent en s’appropriant des références mais aussi en s’en démarquant. L’exemple Strand/Evans est de ce point de vue extraordinaire. C’est vrai que je ne vois pas de processus similaire dans la photographie française. Une chaîne Strand/Stieglitz/Evans n’existe pas chez nous. Il y a eu d’autres choses extraordinaires, comme Atget, que tu ne cites pas d’ailleurs.

PF : Si, si, je vais citer Atget.

Peut-on parler de Shreyasi Chatterjee, cette artiste qui est le point de départ du projet ?

JFC : J’ai vu son travail artistique avant de la rencontrer. Ensuite, son personnage est représentatif de la classe moyenne indienne. En allant chez elle, j’ai trouvé l’endroit incroyable. Si je ne m’étais pas rendu dans ce lieu, je n’aurais peut-être pas conseillé à Patrick de la rencontrer. Elle habite dans un quartier très vivant, très mêlé, passionnant. Je connais un peu l’animal : Patrick a besoin d’un ancrage, il ne peut pas se promener à l’abandon dans une ville, il ne conduit pas. Je me suis dit qu’à partir de cette femme, cet immeuble, ce quartier, il pourrait explorer la ville.

Alors, vous êtes-vous bien senti sur place ?

PF : Oui, c’est exactement ce qu’il s’est passé. C’est d’ailleurs étrange de se retrouver aussi loin de chez soi et d’avoir eu ce sentiment de proximité. C’est une artiste, elle travaillait, son mari était lui aussi présent…

JFC : Le mari est très intéressant. Il y a dans l’exposition un beau portrait de lui, en train de dormir, lors d’un week-end à la campagne chez des amis. C’est un ingénieur, il travaille pour une société allemande. Ils ont quelques années de moins que nous. Tous les deux sont très attachés à la culture et à l’histoire du Bengale, ainsi qu’au progrès social qu’a représenté l’Indépendance de l’Inde.

Il y a une rigueur dans ces images, rigueur de composition, de cadrage. On y décèle pourtant une grande douceur. Était-ce un choix délibéré pour dépeindre une ville et un pays réputé pour sa complexité voire sa frénésie ?

JFC : Patrick ne peut pas s’empêcher d’idéaliser ce qu’il voit. Je l’ai vu faire des photos dans des endroits pourris, et ils deviennent…

PF : Paradisiaques ! (Rires)

JFC : Je n’irais pas jusque là… C’est une idéalisation qui en l’occurrence correspond en quelque sorte à une réalité. Calcutta est une ville violente et dont la situation politique l’est tout autant. Il y a eu ce mouvement d’extrême gauche, les Naxalites, auquel l’Etat a répondu également avec violence. C’est quelque chose qui a marqué la ville. Patrick n’a pas pris cet aspect en considération parce que ce ne sont pas des choses qui l’intéressent vraiment. Mais en revanche il a préféré se concentrer sur une autre forme du quotidien, douce comme vous dites. Si cette idéalisation était mensongère, elle serait extrêmement embarrassante.

C’est donc une facette de la réalité ?

JFC : Je ne connais pas d’autre pays où les gens pauvres peuvent être aussi soignés. Il y a une forme de ritualisation de la vie quotidienne qui est une idéalisation en soi. Et Patrick le montre de façon formidable.

PF : Je me suis aussi posé des questions sur la classe moyenne indienne. Comment vivent-ils la misère ambiante, présente à chaque instant dans la rue ? Je dois avouer ne pas avoir compris le rapport qu’ils ont avec les gens très pauvres. J’ai eu la sensation que c’était comme un décor pour eux. Alors que cette pauvreté prend à la gorge. Je ne voulais pas faire d’images misérabilistes, ce n’était pas du tout le propos, mais je voulais aussi montrer cette pauvreté en étant proche de ces gens, en leur parlant, en essayer d’être là. Ces gens m’ont invité. Je ne suis pas un voleur d’images. Je suis là pour participer à quelque chose avec eux.

JFC : Il ne faut pas oublier que le Bengale était communiste. Ce pouvoir qui a dégénéré dans la corruption a été pendant longtemps le liant de la culture régionale. Celle du partage de la pauvreté. Si vous regardez le cinéma de Ritwik Ghatak, vous comprenez, car lui était vraiment communiste. Un communiste inspiré. Tout ceci est lié à une spiritualité fondamentale. C’est là on l’on en revient au travail de Patrick : le rythme et la musique sont alors très importants. Ils sont des objets de partage. Dans une société comme la nôtre, les pauvres n’ont rien de tout cela, à part la musique de merde que l’on consomme à grande échelle. Je ne veux pas idéaliser une espèce de pauvreté spirituelle, mais il y a quand même un peu de cela. Aujourd’hui, tout cela est en train d’éclater. La classe moyenne se détache de la classe populaire. Elle veut bénéficier des retombées d’une certaine richesse globale et se démarquer de ce partage, comme Shreyasi Chatterjee qui rêve d’habiter un quartier tout neuf, construit à l’extérieur de la ville actuelle. Ils viennent d’y emménager, dans un appartement qu’ils ont acheté sur plans.

Les aspects que vous venez de décrire forment-ils le message politique de cette exposition et du livre associé ?

JFC : Non, car c’est davantage ma perception des choses que celle de Patrick. La mienne est plus politique, la sienne plus sensuelle disons. Idéalement, il faudrait les deux, et on a bien avancé. Aussi, même si nous travaillons constamment ensemble, je ne veux pas imposer ma vision, le photographe c’est lui.

PF : En Inde, j’ai rencontré des étudiants, un spécialiste de Romain Rolland notamment, le cinéaste Mrinal Sen.

JFC : Les gens que tu viens de lister sont des personnes dans des situations bien différentes. Tu aurais très bien pu essayer de voir vers quoi chacun tendait et tu aurais eu une mosaïque différente. La violence politique est censurée à Calcutta. Personne ne parle des Naxalites.

PF : On m’a même très fermement déconseillé de les rencontrer.

JFC : Oui, cela aurait été très complexe. Ce que Patrick a réalisé en sept longs séjours, c’est ce qui pouvait être fait de mieux dans une immersion photographique non sociologique.

Dans l’exposition, la dimension religieuse, très importante en Inde, n’est pas palpable, contrairement au livre…

PF : Oui, elle est volontairement limitée.

JFC : Si l’on s’intéresse à la culture picturale et en quoi la photographie fait partie d’une culture visuelle qui conditionne notre perception du monde, on pourrait partir du livre de Patrick pour engager une réflexion socio-politique sur ce qu’on appelait jadis le Tiers-Monde.

PF : Ce n’est pas l’Inde de Cartier-Bresson.

JFC : Qui est une Inde de la période coloniale, celle de la création de la démocratie, de Nehru. C’est une Inde parfaitement politique d’un personnage qui est un bourgeois libéral cosmopolite à forte sympathie de gauche.

Ce que vous n’êtes pas, Patrick.

PF : Je ne sais pas.

Mais Cartier-Bresson était aussi un idéaliste.

JFC : Oui. S’il y a un point commun entre Patrick Faigenbaum et Henri Cartier-Bresson, c’est bien celui-là.

PF : C’est très intéressant parce que Paul Strand était lui très politisé.

JFC : Chez Strand, l’idéalisation du peuple passe par l’idéologie communiste. C’est le peuple comme force éternelle. Il quitte les Etats Unis à cause du maccarthysme. Cartier-Bresson avait plutôt une vision géopolitique, plus large.

En parlant de démarche politique, cette fois ci intra-photographique, pouvez vous nous parler de votre choix de mélanger la couleur et le noir et blanc ?

PF : On peut dire que la couleur c’est de la peinture et le noir et blanc de la gravure. Le clair obscur est important pour traduire la proximité ou l’intimité.

L’intimité, vous l’associez au noir et blanc ?

PF : Non, pas uniquement. C’est un rapport au temps qui est différent. Le noir et blanc n’est pas le même temps que la couleur. Dans l’image. Il y a une épaisseur. C’est une projection de la lumière sur le papier. C’est fondamental de continuer le processus de l’enregistrement et de l’amener sur le papier. C’est une photographie qui se construit différemment, à travers des masses, des ombres, des lumières qui n’existent pas en couleur.

JFC : La couleur est très séduisante en Inde, au travers des tissus notamment. Quand on passe en noir et blanc, on écarte la séduction pour entrer dans autre chose. La lumière, ce n’est pas la couleur. Dans l’histoire de la peinture, il y a eu un grand débat entre les partisans de la couleur et les partisans du dessin. En réalité, ce qui était en jeu c’était la lumière. Patrick a une vraie connaissance de la peinture, comme Cartier-Bresson d’ailleurs. Le problème de la couleur, c’est qu’elle enferme la lumière. Pour libérer la lumière, il faut oublier la couleur.

PF : Le noir et blanc bloque le temps. S’il n’y avait que de la couleur, je sentirais que cela glisse trop. Je dois donc quelque part arrêter ce glissement avec des images en noir et blanc. Sans lui, je sentirais des manques, des choses qui n’ont pas été dites. Et il y aussi le gris. Ces tirages en noir et blanc représentent un travail de titan.

En vous écoutant tous les deux et en observant votre complicité, on aimerait vous demander ce que l’un apporte à l’autre.

PF : Moi je fais des images un peu comme un poète. Et je pars dans plusieurs directions, je prends des risques. J’ai beaucoup de doutes, je ne sais pas voir l’essence de mon travail. Je ne sais pas distinguer les meilleures images, je ne sais pas faire de synthèse. Je vois des choses, mais je ne saurais pas le faire seul. C’est important de travailler avec Jean-François, qui a une distance, une intelligence, une culture.

JFC : J’interviens dans son travail sur le plan de l’organisation. Patrick est quelqu’un qui s’immerge dans les choses. C’est sa force et c’est ce qui me fascine chez lui depuis trente ans. De tous les photographes que j’ai connus dans ma vie, c’est sans doute le plus immersif d’entre eux. Cela se voit sur ses planches contact.

PF : 10 000 images en Inde !

JFC : Oui, sur les contacts, on voit comment Patrick était dans la situation. Pas à côté. Dedans. L’image est toute autour de lui. Et c’est une chose rarissime. Au delà de cet aspect un peu simpliste, ce qui m’intéresse avec Patrick, c’est qu’il m’oblige à adapter une pensée critique et théorique à une expérience profondément anti-critique. Et il faut que je reste juste, que je ne force pas les choses, même si je peux avoir des avis plus politiques que lui, comme tout à l’heure. Dans l’art, on ne peut pas plaquer les choses. Ce que je reproche aujourd’hui à beaucoup de gens qui travaillent dans l’art, c’est qu’ils ne regardent pas assez. Ils plaquent un discours, des idées. Il faut toujours essayer de s’immerger dans les images, et attendre que quelque chose se passe, que les photographies commencent à exister ensemble. Il faudrait qu’il y ait beaucoup plus de collaborations comme la nôtre. Cela permettrait de réduire l’écart qui sépare la culture théorique et la culture visuelle. Il y a une trop grande confiance en l’image, on produit une espèce d’esthétique un peu moyenne, une esthétique de la classe moyenne qu’on nous présente comme l’avenir du monde. Ce que je réfute. Je pense qu’il faut inventer une culture plus transversale. Notamment où communiquent des modes d’appréhension des choses diverses. Moi, j’ai besoin du travail de Patrick. S’il n’était pas là, il me manquerait quelque chose. Patrick fait des images de situation. Ce sont presque des sécrétions, il y a quelque chose de physique. La sensualité de ses images vient de là. Il y a du corps, de la chair, de la surface, de la peau, du sol, de l’air.

Comment vous êtes–vous rencontrés ?

JFC : Comme dans Jacques le fataliste, de Diderot. Par hasard

Jonas Cuénin

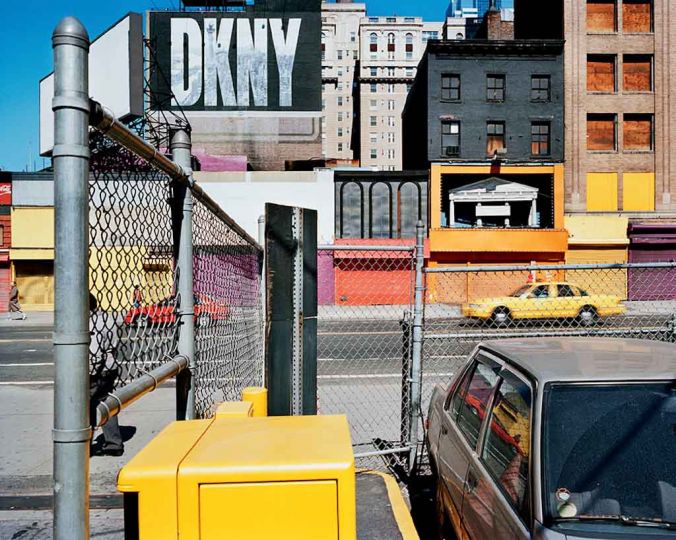

EXPOSITION

Patrick Faigenbaum

Kolkata/Calcutta

Henri Cartier-Bresson Award & Hermès Foundation’s alliance with Aperture Foundation

September 17 – November 7, 2015

Fondation Aperture

547 West 27th Street

New-York 10001

United States

+1 212 505 5555

http://www.aperture.org