En 1991, c’est suite à la visite de l’exposition newyorkaise Africa Explores, 20th Century African Art (The Center for African Art, New York), que Jean Pigozzi et André Magnin découvrent les photographies (non créditées) de Seydou Keïta, alors totalement inconnu en dehors de l’Afrique subsaharienne. Les deux hommes se mettent alors en tête de retrouver les traces de l’auteur de ces clichés. Direction le Mali où André Magnin se rend pour la première fois, à la demande de Jean Pigozzi. Son chauffeur le conduit chez Malick Sidibé (Soloba, Mali 1935- Bamako, Mali 2016), le photographe en vu du tout Bamako à l’époque. En voyant les reproductions des portraits qu’apporte avec lui le Français, Sidibé déclare sans hésitation : « Ça c’est du Keïta ! Il est toujours là, à Bamako-Coura, derrière la prison centrale ».

Retraité depuis 1977, Seydou Keïta, né en 1921 à Bamako et décédé à Paris en 2001, est alors loin d’imaginer que, 30 ans après avoir fermé son studio, on viendrait de si loin pour la beauté de ses photographies. Cette rencontre avec André Magnin, puis avec Jean Pigozzi, engendrera trois ans plus tard, en 1994, la première exposition personnelle de Seydou Keïta en occident à la Fondation Cartier à Paris (France). Jusque-là, le portraitiste ne connaissait son œuvre que par les tirages contacts qu’il réalisait à partir de ses négatifs. Ému, il avouera : « Vous ne pouvez pas imaginer ce que j’ai ressenti la première fois que j’ai vu des tirages de mes négatifs en grand format, impeccables, propres, parfaits. J’ai compris alors que mon travail était vraiment, vraiment bon. Les personnes sur les photos paraissaient tellement vivantes. C’était presque comme si elles se tenaient debout devant moi en chair et en os ».

Cette remarque personnelle de l’artiste illustre sa capacité « à voir et à capter l’individualité », ainsi que le souligna Robert Storr. Dans son essai sur le photographe, intitulé L’immortalité en un déclic, le critique d’art faisait allusion à la pratique même que le photographe s’était imposée dès ses débuts en 1948: une seule prise de vue pour chacun de ses portraits individuels ou en groupe. Cette approche, née en partie d’une contrainte économique (le papier était rare et cher à Bamako dans les années 1950-1960), alliée à un sens inné de la pause et de la composition, a vite distingué Keïta des quelques autres photographes africains alors actifs au Mali.

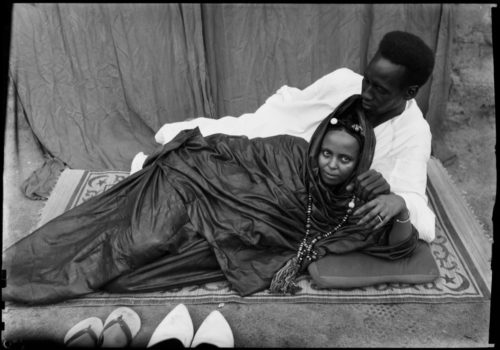

Seydou Keïta a expliqué la raison de son succès auprès de sa clientèle. D’après lui, « la technique de la photo est simple, mais ce qui faisait la différence c’est que je savais trouver la bonne position, je ne me trompais jamais. Le visage à peine tourné, le regard vraiment important, l’emplacement, la position des mains… J’étais capable d’embellir quelqu’un. A la fin, la photo était très belle. C’est pour ça que je dis que c’est de l’Art ».

Seydou Keïta expliquait qu’il faut toujours trouver des idées neuves pour plaire au client sachant, qu’à l’époque, se faire photographier était encore un grand événement au Mali, comme dans toute l’Afrique de l’Ouest. Grâce « aux innovations qu’il introduit sur le plan des accessoires, des poses et des étoffes, Keïta va anticiper les désirs de ses clients et leur permettre de devenir ce qu’ils ont envie d’être face à l’appareil photo ».

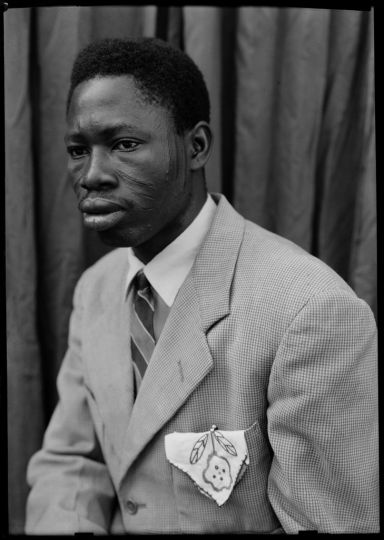

L’idée de pouvoir transcender son statut social grâce à un portrait photographique est alors extrêmement forte. Keïta va être l’un des premiers à concrétiser cette aspiration en proposant notamment des accessoires. Chez Keïta, on pouvait se vêtir de la tête aux pieds, le faire de manière élégante et à la mode européenne, répondant ainsi à l’attente de nombreux citadins masculins de Bamako. Les femmes, quant à elles, toujours chic, conservaient plus souvent leurs habits traditionnels. Peut-être nous montrent-elles qu’elles étaient les gardiens des traditions africaines dans les communautés urbaines d’un Mali en pleine mutation ?

Dans le studio de Seydou Keïta, toute une panoplie d’objets recherchés, symboles de modernité, étaient aussi disponibles : montres, stylos, téléphones, réveils et autres bijoux qui, associés au maquillage pour les femmes, constituaient autant de signes extérieurs de richesse, de beauté ou d’élégance. Certains sujets posaient en vélo, en scooter ou près d’une automobile – et notamment celles de Keïta, qu’il avait pu acquérir grâce aux revenus de son studio -, soit autant de véhicules habituellement réservés aux Blancs mais qui, le temps d’une séance de pose, permettait aux Africains de s’approprier de leurs privilèges.

La musique est un autre « accessoire » important dans les photographies de Keïta. Elle s’immisce dans les portraits sous la forme d’un poste de radio. Les jeunes clients qui choisissaient cet autre symbole de l’occident moderne démontraient à leur entourage qu’ils se tenaient informés de l’actualité, comme des dernières tendances musicales.

Le rythme se manifeste d’une autre manière et de façon inattendue dans le jeu des motifs décoratifs qui anime la surface des images et participe à la vitalité qui les caractérise. La grande innovation de Seydou Keïta est d’avoir utilisé des fonds en tissu qu’il choisissait parmi les étoffes à la mode en vente à Bamako, et qu’il tendait devant le mur en pisé de la cour de son studio. De 1948 à 1954, il utilise son couvre-lit à franges qui fut son premier fond. Par la suite, il utilisera plusieurs tissus, choisis pour la puissance graphique de leurs motifs et qu’il gardera de deux à quatre ans. Ces fonds lui permettront plus tard de dater ses photographies. Un des plus beaux exemples de cette utilisation admirable des fonds est celui exposé à la Galerie Nathalie Obadia à Bruxelles et qui représente deux femmes semblant flotter dans une « mer de motifs géométriques ». D’après Dan Leers, « cette accumulation répond à deux intentions : sur le plan de la composition, elle crée une dynamique qui maintient l’œil en mouvement à l’intérieur du champ de l’image ; sur le plan artistique, elle adapte à la réalité malienne une tradition européenne déjà ancienne ».

S’il y a des précédents photographiques, il en y a bien sûr aussi en peinture pour ne citer que les Nabis, qui, comme Vuillard, pratiquaient aussi la superposition et la fusion des motifs. Toutefois, notons que ce rapprochement pictural, comme tous ceux qui ont été avancés sur l’origine de telle ou telle pose – celle de l’odalisque par exemple -, sont sans fondement. Seydou Keïta a toujours affirmé n’avoir possédé aucun livre, ni vu aucune photographie qui l’aurait influencé sur le plan artistique. Les apports extérieurs n’auraient été chez lui que techniques. Il n’en demeure pas moins que sa pratique est inscrite dans l’histoire de la photographie au Mali et en Afrique de l’Ouest où les photographes de studio Africains ont connu un grand essor au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 1960.

L’héritage de Seydou Keïta est immense, et continue d’irriguer la création photographique contemporaine africaine et internationale. Parmi ses émules, citons, par exemple, l’américaine Mickalene Thomas (née en 1971, vivant et travaillant à New York), le nigérien Nijdeka Akunyili Crosby (né en 1983, vivant et travaillant à Los Angeles), ou le sénégalais Omar Victor Diop (né à Dakar en 1980, vivant et travaillant à Paris). Comme Keïta, ils se sont appropriés le rôle des accessoires et la superposition des motifs qui sont, comme le souligne Dan Leers, « la projection d’une force intérieure ». Dans la continuité de leur aîné, ils incitent, à leur tour, « à porter un nouveau regard sur l’importance de la culture africaine ».

Seydou Keïta

Jusqu’au 14 janvier 2017

Galerie Nathalie Obadia

Rue Charles Decoster 8

1050 Ixelles

Belgium