Joan Fontcuberta,

Vous vous êtes dit, elle a quand même ratée celui que Rafael Sanz Lobato désigne comme « le meilleur créatif photographique » après avoir désignée Cristina Garcia Rodeo « le meilleur photographe » dans une interview qu’il concède à David Balsells en Avril 2012 dans le cadre de leur travail avec Chantal Grande sur la rétrospective Rafael Sanz Lobato annoncée hier.

Ainsi j’ai choisi une patronnesse à la Photographie espagnole et pas un Patron que j’invite aujourd’hui dans notre campus Tendances de la photographie en partageant les propos de Rafael Sanz Lobato.

D’ailleurs, je vais vous faire une confidence. Je n’ai jamais cherché à contacter Joan Fontcuberta en réalité, je savais qu’il n’aurait pas le temps de me rencontrer et chose beaucoup plus importante dans la confession, j’avais besoin d’entraînement pour me confronter à lui… Dans l’obligation j’aurais plutôt choisi le divan ! Mais avec un fauteuil parlant et un patient bouche bée !

Vous avez vue l’oreille dans le mur dans la réédition de Juan Naranjo pour la Nadala 2012, le titre c’est : « Per què no li dius ? Les parets escolten » (Pourquoi tu ne lui dis pas ? Les murs écoutent) 1974, Joan Fontcuberta…

Bah, voilà, je suis le conseil et je parle au mur !

J’ai choisi par nostalgie à une jeunesse, le passage dans le digital, c’est génial, on croirait que c’était il y a mille ans mais c’était juste hier… J’ai adoré cette ballade dans ces tubes de la transmission qui sont finalement les cellules souches de notre formidable ère numérique…

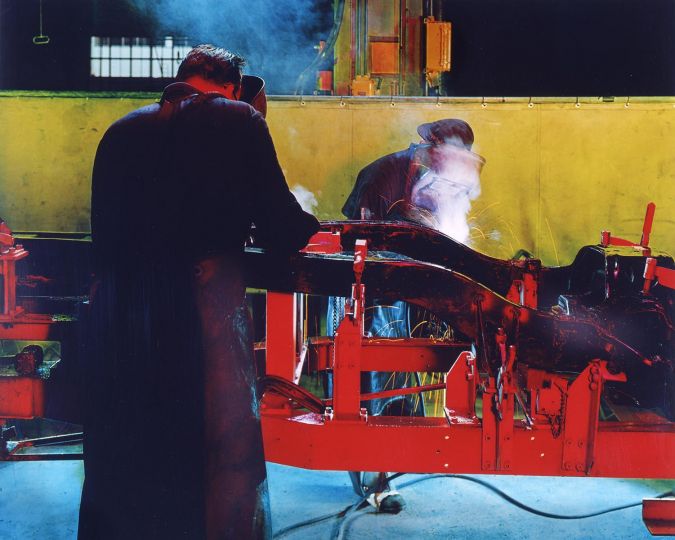

En illustration, un portrait de lui, c’est tout, son oeuvre est partout lundi et aujourd’hui, j’avais juste envie qu’il nous fasse un honneur, en cette journée TENDANCES. Regardez-le, aussi sympathique que Steven Spielberg, vous ne trouvez pas ?

UNE CULTURE VISUELLE POSTPHOTOGRAPHIQUE (Fragments)

Joan Fontcuberta (Casademont; 1928-1994) fut un personnage clé dans la culture visuelle du pays pendant l’après-guerre. En matière de photo, il avait dirigé la salle Aixelá de Barcelone ainsi que la revue Imagen y sonido (image et son, n.d.t). Il fut l’idéologue et le promoteur de la jeune génération de photographes qui, sous la houlette de Catalá-Roca, avaient fait irruption dans les années soixante: Miserachs, Maspons, Terré, Masats, Ontañón et d’autres. L’esprit du temps exigeait que la mission de l’appareil photo fût de la documenter. Quand, deux décennies plus tard, dans un contexte nouveau, une autre génération de photographes succombait au désir d’une expression personnelle, Casademont se montra ferme et justifia ses convictions en se demandant de manière réthorique : “tant qu’il restera de la réalité à documenter, pouvons-nous nous permettre le luxe de faire de la poésie?”

Au cours de cette conversation, Casademont précisait que la fonction documentaire ne constituait pas une exigence du temps, mais qu’elle était déterminée par la nature physique même du médium. Et, ajoutait-il, “je ne connais pas assez bien les possibilités futures de l’holographie, du Laser, de l’appareil photo Mavica et d’autres technologies qui, semble-t-il, vont remplacer la photographie. Mais tant que les rayons de lumière suivent une trajectoire déterminée dans un système optique déterminé, à un moment déterminé, etc, etc, je ne vois vraiment pas comment la photographie peut cesser d’avoir une charge essentiellement réaliste”.

À cette époque, cependant, même s’il y avait une fascination pour les transformations augurées par ce que l’on appelait, d’une manière assez floue, les “nouvelles technologies”, le fantasme de la photo numérique n’avait pas encore pointé le bout de son nez.

La véritable révolution, l’image numérique, avait commencé à s’introduire progressivement à travers les agences graphiques et les entreprises de photogravure, qui travaillaient avec des ordinateurs comme les laboratoires électroniques. Vers 1930, l’idée de la trame photomécanique, qui recomposait l’image avec une gamme tonale chromatique complète au moyen de points de couleurs primaires —à la manière des impressionnistes et des pointillistes— avait été transposée au bénéfice de techniques primitives de fax numérique permettant ainsi à des entreprises comme Associated Press ou The New-York Times de transmettre les premières images numériques. Dans les années soixante, l’implantation du fax, mais surtout les techniques numériques appliquées aux métiers à tisser industriels et aux entreprises d’arts graphiques pour préparer les typons pour l’impression Offset, avaient commencé à nous familiariser avec le numérique. Au début, on préparait les typons en représentant photographiquement les originaux, mais en plaçant une trame photomécanique sur le film qui traduisait la gamme initiale en points blancs et noirs s’il s’agissait d’images monochromatiques, et en points de couleurs primaires, après filtrage, s’il s’agissait de quadrichromies. Ce système fut remplacé par les scanners, dispositifs qui explorent optiquement une image et la traduisent en signaux électriques susceptibles d’être traités informatiquement. (…) Puis l’image pouvait être traitée électroniquement pour obtenir n’importe quel effet de laboratoire conventionnel : plus sombre ou plus claire, plus ou moins contrastrement importantsient connu beaucoup de populat rastt la traduisent en signaux s’ premiec des ordinatuers tels qie les laboratoiée, variations de tonalité chromatique, plus grande netteté, élimination du fond, etc. Elle pouvait finalement être positivée ou transmise par câble (téléphotographie). À la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, les modèles d’ordinateurs workstation, pour les arts graphiques, le Chromacrom (de Hell) et, pour la télévision, la Paintbox (de Quantel), furent très en vogue car la numérisation des images et leur mémorisation autorisaient ensuite toute sorte d’interventions. Ces “laboratoires électroniques”, en définitive, anticipaient sur les logiciels de traitement de l’image, parmi lesquels Photoshop — dont la première version date de 1985— allait devenir le plus populaire. Ces logiciels, au début réservés aux professionnels, vont intégrer le domaine personnel et ludique dans les années quatre-vingt-dix lorsque les ordinateurs commencent à faire partie des équipements électro-ménagers.

L’étape suivante, au début des années quatre-vingt-dix, est marquée par l’irruption et l’implantation progressive des appareils-photo numériques, dont le principe est la substitution de la pellicule photosensible par une plaque ou senseur CCD (charge-coupled device), une mosaïque avec un réticule de minuscules cellules photo-réceptrices en silicium (qui correspondent aux pixels qui composent l’image numérique). Cette structure est configurée par des archives graphiques codées (jpg, tif, pict, etc) qui peuvent être emmagasinées sur des “cartes-mémoire”, ou traitées, ou transmises.

Sur le plan de la sociologie de l’image et de la communication, il est fondamental d’observer que les téléphones portables incorporent immédiatement ces dispositifs d’enregistrement graphique, entre autres fonctions multiples proposées aux usagers (en fait, Nokia devient en 2008 l’entreprise qui vend le plus d’appareils photo).

Il se produit, donc, une première révolution numérique qui se traduit par la mutation des particules d’argent en pixels et qui, du point de vue de l’ontologie photographique implique une certaine perte du caractère indiciel de la photographie traditionnelle. La nature réticulaire qui permet d’agir sur des unités graphiques essentielles (les pixels) rapproche l’image numérique de la construction linguistique de l’écriture. On pourrait affirmer que la photographie analogique s’inscrit et que la photographie numérique s’écrit. La fonctionnalité documentaire de l’image persiste, mais elle est érodée par une crise croissante de sa crédibilité : le public développe une conscience critique par rapport au caractère construit du document, et les spécialistes commencent à s’intéresser à la nouvelle catégorie de la post-photographie.

Dans ce nouveau panorama, l’expérimentation avec des appareils photos à capteurs électroniques, des scanners et des logiciels de traitement graphique avait donné lieu à un nouveau moyen de création artistique, qui fut très rapidement l’objet de révisions critiques lors d’importantes expositions qui tentèrent de mettre en avant leur propre ligne pour l’avenir. Certaines de ces expos, peu nombreuses, proposent leur orientation, et d’autres, la majorité, proposent la récupération rétrospective du passé. L’expo intitulée “Electroworks”, parrainée par Xerox Corporation et présentée en 1979 à la George Eastman House de Rochester, fut à cet égard une des pionnières. Elle réunit la plus diverse et la plus créative imagerie réalisée avec des photocopieuses et d’autres systèmes photostatiques. Aujourd’hui, nous avons peut-être tendance à regarder avec condescendance les premières initiatives de création réalisées au moyen de photocopieuses et d’autres systèmes électroniques “rudimentaires”, mais ils constituent de fait la base du Computer Art et, spécifiquement, de la Generative Fotografie, créée en Allemagne en 1967 et qui cristallisait une recherche esthétique non figurative basée sur le hasard et les algorithmes. Un exemple en est l’expo itinérante de photographies résultant de l’intervention d’ordinateurs, qui fut présentée par David Em aux Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles, en 1982. La maison Polaroïd l’avait prise sous son aile en l’incluant dans la programmation internationale de ses activités culturelles, à côté d’autres thèmes situés à l’intersection de l’art et de la science: thermographie d’application médicale, photographie aux infrarouges, photographie réalisée au moyen de microscopes électroniques, etc. Au niveau international domine la figure de Nancy Burson qui produisit les premiers portraits générés par ordinateur, en s’éloignant d’une représentation figurative pour, au contraire, créer des archétypes qui répondaient à des données statistiques ou mathématiques (par exemple le portrait de synthèse des leaders mondiaux les plus puissants en fonction des pourcentages d’armement nucléaire de leurs armées respectives). En collaboration avec Richard Carling et David Kramlich, des ingénieurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) développèrent des programmes spécifiques d’altération informatique des images, concevant des projets comme The Aging Machine (“la machine de vieillissement”) qui permet des visualisations prospectives d’un visage humain au cours de la vie, ce qui, plus tard, hors de tout cadre artistique, aida le FBI à localiser des personnes disparues.

Ce n’est que vers le milieu de la décennie suivante que des artistes catalans commencent à utiliser la photographie numérique de manière significative : leurs travaux ne se bornent pas à utiliser cette nouvelle technologie comme simple outil, ils constituent aussi une réflexion sur le nouveau statut de l’image. Les uns évoluent à partir de l’électro photographie et la notion d’ “empreinte électronique”, les autres à partir de la photographie argentique traditionnelle. Les propositions de Montserrat Soto, parce qu’elles posent le problème de la vraisemblance dans la représentation visuelle, se distinguent. Mais, pour les artistes les plus jeunes et sans trajectoire préliminaire, la photographie numérique se développe simplement au sein des moyens d’expression disponibles, apportant un vocabulaire expressif additionnel (c’est le cas, par exemple, de Guillermo Valverde). En 1992, Joan Urrios présente Ortopèdies (“Orthopédies”, n.d.t), série conceptuellement paradigmatique, Salle Montcada, à Barcelone. Allant au-delà du thème ouvert par Burson, Urrios avait réalisé des portraits frontaux et statiques de prisonniers, selon le modèle de photographie anthropométrique de la police, faisant passer certains traits, certains accidents cutanés ou certaines tonalités des uns aux autres, les intégrant parfaitement, mais toujours en laissant une trace, plus ou moins évidente, de la manipulation, qui témoignait du caractère monstrueux du résultat. Les visages ainsi obtenus illustrent un puzzle qui, désobéissant aux règles de l’héritage idéologique de Galton et Bertillon, représentants du darwinisme social du XIXème siècle, donne lieu à une figure contrefaite et chimérique. Dans le cas d’un détenu, le visage semble arbitrer, plus que pour n’importe quel être humain, l’espace de plus grande conjonction entre ce qui est subjectif et ce qui est social, fonctionnant comme un écran qui condense l’anomalie de la transgression du pacte civique de cohabitation collective. Par sa grotesque exagération, Urrios souligne la confusion entre essence et transparence, et surtout, il nous montre la facilité avec laquelle les techniques actuelles de manipulation électronique sapent notre confiance en la solidité de l’identité et en ces technologies qui servent à la scruter, à la fixer et à la rendre stable. Il est difficile de comprendre pourquoi ce travail ne fut pas inclus, en 1996, dans la grande exposition “Photography after Photography”, (Commissaires : Hubertus von Amelunxen, Stefan Iglhaut et Florian Rötzer), qui parcourut l’Europe, les États-Unis et l’Australie et qui dressait un bilan très complet de la création photographique numérique internationale.

Joan Fontcuberta, Nadala 2012

Adaptation Française : L’Institut Français de Barcelone en partenariat avec la Fundació Lluis Carulla

Lola Fabry