Du 18 janvier au 3 mars 2018, la galerie Argentic, à Paris, présente une sélection d’une cinquantaine de photographies de Jean-Claude Gautrand, un témoin privilégié de la photographie française. Ce choix couvre plus de 60 ans de prises de vue et rassemble ses plus belles séries dont Métalopolis, Le Galet, L’assassinat de Baltard, La mine, les Forteresses du dérisoire et Le jardin de mon père. L’Œil de la Photographie consacre aujourd’hui une édition spéciale à ce photographe au talent formidable et méconnu.

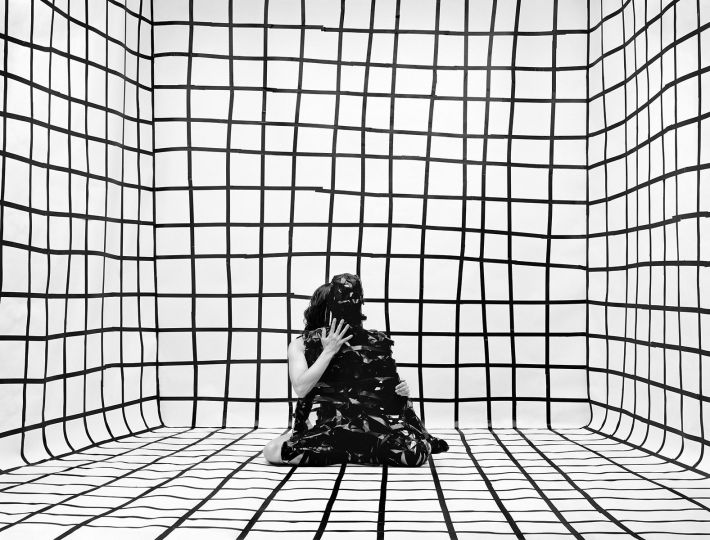

Jean-Claude Gautrand photographie ainsi qu’un sculpteur taille la pierre ou façonne le métal, structure ses compositions comme un architecte. Lignes rigoureuses, volumes majestueux, la lumière et l’ombre domptées de main de maître créent un espace qui marque son style, influencé par la Photographie Subjective. Mais l’œuvre de Gautrand se situe au-delà de la virtuosité et de la prouesse technique. Le temps, composante invisible de la recherche photographique, innerve toutes ses séries. Il n’est pas envisagé dans une conception métaphysique ou intellectuelle vaporeuse, mais comme réalité fondatrice, épaisseur, matière indispensable, clé de voûte et, en définitive, sujet principal de son œuvre.

Son flux souterrain la parcourt, les séries le laissent paraître clairement ou entrevoir de manière discrète. Il disparaît pour ressurgir où l’on ne l’attendait guère, passant du célèbre Assassinat de Baltard ou des vues de Bercy, aux villages dévastés, aux terres martyrisées des Boues rouges et aux arbres brisés. Dans sa trilogie de la guerre le temps devient mémoire. Trois ensembles cernent les vestiges d’un désastre. Les photographies du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, les ruines du village d’Oradour-sur-Glane, et celles de ces Forteresses du dérisoire que sont les bunkers du Mur de l’Atlantique, écrivent ce chapitre. Face à ces séries le thème de la Vanité vient à l’esprit.

« Les vivants en effet savent qu’ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout, et il n’y a plus pour eux de salaire car leur souvenir est oublié. » Oradour nous saisit d’effroi à travers la vision personnelle du photographe et, paradoxalement, en raison de son absence de dramatisation ; seulement des ruines et des ombres sous le soleil : un drame s’est produit. Trois barbelés et un escalier sur un champ de neige suffisent à évoquer les souffrances endurées par les prisonniers du Struthof. Les bunkers des Forteresses du dérisoire, reliquats des fortifications allemandes de l’Atlantique, saisis dans leur déliquescence, engendrent une impression toute différente. Ces bâtiments de béton très symboliquement dépourvus de fondations, disparaissent de toutes les manières imaginables. Fracturés par des mouvements telluriques, posés au sommet d’un morceau de falaise dont le pourtour s’est effondré, ensevelis et recouverts peu à peu de terre et d’herbe, phagocytés par la nature, basculés dans le sable ou tombés des crêtes où ils avaient été établis, et maintenant chahutés par les vagues. C’est une grammaire de l’effacement qui se construit dans ces images. Gautrand ne cède jamais à la tentation de l’effet superflu qui viendrait sursignifier le passé dramatique de ses modèles. Il les photographie au contraire de manière directe, comme des sculptures, montre la matière des murs, le jeu de la lumière ou de l’ombre sur les arêtes et les surfaces. Ce sont des structures, des cubes, des lézardes très graphiques, des nuances subtiles de gris. Et pourtant… Son génie personnel, à l’exemple de ses photographies d’Oradour -sur-Glane, consiste à faire surgir du constat visuel, le drame dont ils sont les stèles, à rendre sensibles le silence et les fantômes, en demeurant au plus près du réel.

Et voici Paris ! Le Paris du flâneur baudelairien, celui du Livre des passages de Walter Benjamin, la ville déjà effacée, évanouie, le fantôme que traqua Eugène Atget dans ses plus belles photographies, en fait le vrai Paris, celui des parisiens natifs, apparaît dans son mystère et sa beauté fugitive dans les images réalisées au fil des années par Gautrand. Si la destruction de Baltard, puis celle de Bercy, ont littéralement mutilé la ville, la privant de ses quartiers les plus ancrés dans l’imaginaire du promeneur parisien, il se révèle ici et là de fugitives résurgences de son ancien charme, cette « atmosphère obscure » que le photographe excelle à montrer. Aucun touriste, aucun visiteur ne pourrait saisir à ce point le génie des lieux. Un sentiment poignant de mélancolie nous saisit devant les images de pavés humides ou des rues enneigées qui semblent résumer à eux seuls toutes les mythologies que cette ville a fait naître au fil du temps. Et c’est bien, au bout du compte, la mélancolie baudelairienne qui caractérise l’œuvre de Gautrand.

Si sa vision inquiète et hantée, son sens du tragique trouvent dans l’agonie d’un mythe un sujet idéal, ils ne se révèlent pas moins dans la série intimiste Le Jardin de mon père. Rien de monumental, quelques mètres carrés de nature retournés à l’abandon, feuillages et fruits à tous les stades du pourrissement, de rares ustensiles abîmés par l’usage et le temps. Le mystère de l’absence gît dans les lieux et les choses, dans leur pérennité face à la fragilité du vivant et de l’organique. « Il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils », écrivit Baudelaire… L’objet photographique touche au plus près la question de la mort. Le « ça a été » de Roland Barthes qui, pensant écrire un livre sur la photographie, réfléchissait en réalité à la question de l’absence ne signifie pas autre chose.

Anne Biroleau-Lemagny

Anne Biroleau-Lemagny est Conservatrice général au Département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France. Elle vit et travaille à Paris.

Jean-Claude Gautrand, Itinéraire d’un photographe

Du 18 janvier au 3 mars 2018

Galerie Argentic

43 Rue Daubenton

75005 Paris

France