À Anvers, le FOMU montre jusqu’au 10 juin une rétrospective étonnante d’Harry Gruyaert. L’exposition débute avec les rivages d’Europe et d’ailleurs, parcourus par le photographe. Elle montre plus amplement le monde mental et physique parcouru par le photographe en plusieurs décennies.

Le noir et blanc : l’intimité

Dans une vitrine discrète, un montage audiovisuel frappe par sa tendresse : pendant près de 20 ans, le photographe a saisi en noir et blanc le quotidien de ses filles. L’intimité et la douceur ressurgissent des poses convenues, des rires, des jeux d’enfants.

Une sieste sur un bout de canapé. Un sourire faraud et goguenard, le menton taché de chocolat. Le quotidien saisi avec la simplicité d’un œil amoureux. « J’ai fait ça pour mes filles, pour moi également. Ce n’est pas seulement sur mes filles, mais sur l’intimité. Je l’ai fait de manière naïve. En noir et blanc, les gens ressortent, ils sont plus importants. Je ne me préoccupe pas de leurs habits, de la lumière. En couleur, on est préoccupé par autre chose. En noir et blanc, je photographie uniquement mes enfants, quelques amis artistes et la Belgique à mes débuts. »

Du noir et blanc à la couleur

Il faudra un peu de temps pour qu’Harry Gruyaert passe du gris à la couleur. Photographier la Belgique a été l’acte révélateur de la couleur. « J’ai un rapport assez difficile avec la Belgique. Je ne voyais pas de couleurs. Puis une certaine banalité voire une vulgarité est apparue. J’ai pu photographier ainsi la Belgique en couleur avec un certain humour et sarcasme, car je suis Belge. »

L’ironie n’habite pas toujours le regard sur son propre pays. Le point de vue souvent distant, les couleurs pastel, les teintes sombres donnent l’image d’un pays aussi joyeux que mélancolique. Il y a des joies populaires, dans les carnavals et foires des Flandres. Il y a la nostalgie des jours ténébreux, tel qu’Ostende, Belgique, 1988. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle murmure l’œuvre.

Revenir, rephotographier

De la Belgique, on revient sur ses pas. L’exposition ouvre donc avec Rivages, une série sur les bords de mer, les frontières littorales et les vues entre terre et mer. Harry Gruyaert a photographié des années durant les rivages, sans jamais les formaliser. C’est en 2004, alors qu’il prépare une exposition à Arles avec François Hébel, alors directeur des Rencontres d’Arles, qu’il retrouve parmi ses archives le port de Cagliari, la côte d’Opale, les bruyères irlandaises disséminées ; ce qui était encore des planches de diapositives. On retrouve l’émoi simple d’un rayon entre deux nuages, le roulis des nuages sur une plaine ensoleillée. Certaines photographies plongent le spectateur dans la contemplation, à l’image de Nice, baie des anges, 1988. Comme une réponse aux portraits d’horizons marins d’Hiroshi Sugimoto (Seascapes).

Revenir sur ses pas est une nécessité. Il faut aimer les lieux, y trouver un intérêt nouveau, malgré l’habitude et les quotidiens. « Au Maroc, j’y suis revenu pendant 25 ans. Je dormais dans un camping-car pendant de longues périodes », explique-t-il. « C’était une autre époque. Il y a peu d’endroits dans le monde qui ne m’ont pas intéressé d’une façon ou d’une autre. Je suis d’un naturel curieux et je suis attiré par la lumière où qu’elle soit. »

Noirs et couleurs

Attraper les couleurs, c’est également jouer avec les ombres. Chez Gruyaert, la part de pénombre permet de faire ressortir les tons. Les couleurs chatoient, se répondent, se réfléchissent dans la noirceur (La Courneuve, Paris, 1986 et Waterloo, Belgique, 1981).

Le noir joue ce rôle de contrepoint. La présence des ombres dans son œuvre est fascinante. Les ombres paraissent tout absorber. Ce qui s’en réchappe, ce sont des couleurs. Harry Gruyaert explique rationnellement cette puissance de la couleur par l’utilisation du film Kodachrome :

« Le noir donne une densité. Le film Kodachrome avait de très beaux noirs. C’était le seul film que j’utilisais. Je n’ai jamais retrouvé la saturation, le détail sur d’autres films. Parfois j’étais obligé de choisir d’autres films. Ceux de Fuji formaient des aplats, comme la peinture japonaise. Le Kodachrome était un film amateur. Les machines pouvaient couper une photo en son milieu. Faire une réclamation à Kodak était vain. C’était le meilleur film qui ait jamais existé. »

Ce qui a été vu avant

Comme un livre, l’intérêt d’une rétrospective permet également de comprendre « ce qui a été vu avant ». Parmi les livres, « certains deviennent des expositions et parfois ce sont les expositions qui donnent lieu à des livres », précise-t-il. East/West, l’un de ses derniers ouvrages, oppose frontalement ce que furent visuellement les États-Unis et l’Union soviétique au milieu des années 1980. Il est montré pour la premier fois hors de ses pages.

À l’Ouest, la profusion de signes et de publicité sature l’espace visuel. Les rues sont bordées de décorations tape-à-l’œil, les couleurs vives habillent l’espace public. La vie semble démesurée aussi bien que ridicule et pimpante.

À l’Est, les couleurs traduisent l’ennui des vies. Elles semblent peut-être plus authentiques, bien qu’elles n’aient pas d’éclats. Les intérieurs notamment d’hôtels ou de commerces montrent des peintures ternes et défraîchies. On mesure l’attente des journées qui passent. Tout paraît plus tenu, plus caché, plus immobile.

Cette série est à rapprocher du premier livre d’Harry Gruyaert sur Moscou, Portraits de villes. On y voit la capitale soviétique en 1989, puis cette même capitale russe en 2009. « La ville n’a plus rien à voir. Il y a plus d’inscriptions, de publicités, d’annonces. La photographie permet de donner un repère avec ce qui a été vu avant. »

Télévision et Simenon

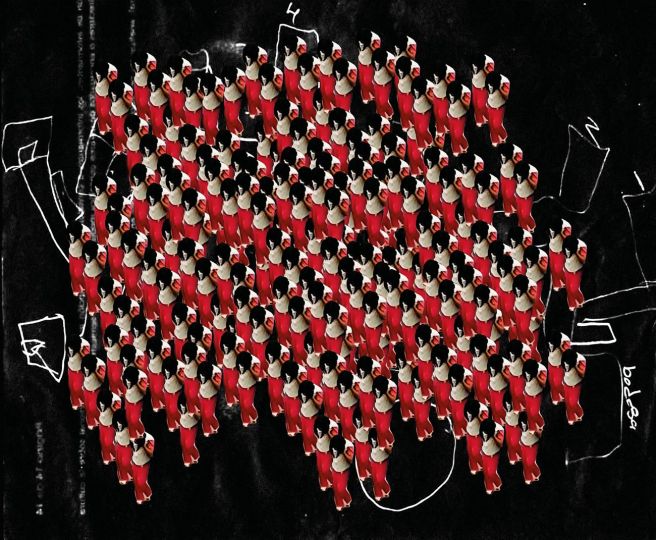

Parmi les productions artistiques de ses débuts, on trouve un travail sur la télévision, productions essentielles, TV shots, ici présenté́ sous la forme d’une projection géante sur quatre écrans. Les images, saisies en manipulant des écrans de TV à Londres en 1972, constituent une sorte de reportage en chambre innovant ainsi qu’une critique des médias à l’époque. En fin d’exposition, le photographe rend hommage à une grande inspiration, le cinéaste Antonioni.

Autre travail étonnant, celui d’illustrations commandées par les éditions britanniques Penguin autour des polars de Georges Simenon. « Je ne croyais pas du tout à la série Simenon lorsqu’on me l’a proposée », raconte-t-il. « C’est Peter Galassi, l’ancien conservateur de la photographie du MoMA, qui m’a approché. Les éditions Penguin cherchaient des couvertures pertinentes. Une documentaliste vient de Londres régulièrement en ayant lu le livre prochainement publié. Nous cherchons ensemble une photographie adéquate. Je n’imaginais pas que nous trouverions autant d’image en résonnance avec ces romans. »

Accolé d’un titre et transformé en un format vertical, l’image colle parfaitement aux ambiances feutrées et inquiétantes des romans de Simenon. L’expérience éditoriale est une réussite, tout comme l’exposition.

Arthur Dayras

Harry Gruyaert – Retrospective

Du 9 mars au 10 juin 2018

FOMU

Waalsekaai 47

2000 Antwerpen

Belgique