La 32e édition du festival compte six expositions centrées sur des questions environnementales. Des pollutions plastiques à la déforestation, les thèmes sont aussi variés que les regards.

Septembre 2019, septembre 2020. Douze mois riches en rebondissements, soulèvements et bouleversements sur fond de pandémie. Les options ne manquaient donc pas pour Visa pour l’Image, rendez-vous du photojournalisme axé sur l’actualité. Mais pour sa 32e édition, le festival a choisi de mettre l’accent sur un autre sujet brûlant mais de basse intensité : les atteintes à l’environnement.

Sur les vingt expositions officielles du festival, six sont consacrées à des sujets environnementaux (sans même prendre en compte la série de photos des loups de l’Arctique de Ronan Donovan). Suffisant pour dresser un rapide panorama de l’état du monde. Elles sont l’occasion pour les visiteurs d’observer les différents modes de traitement de sujets parfois proches.

Images choc

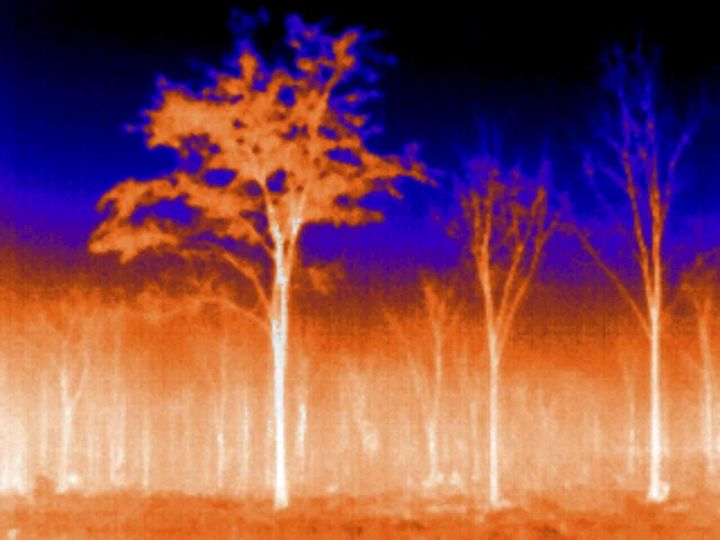

Avec Victor Moriyama, les clichés prennent de la hauteur pour témoigner de la déforestation en cours dans l’Amazonie. Le Brésilien joue sur une alternance entre tonalités vertes (la forêt) et orange (les feux, la terre défrichée), entre photos aériennes et prises de vue au ras du sol. Des photos choc, dès le premier coup d’oeil, pour un thème devenu tristement classique.

Les photographies de James Whitelow Delano partagent la même force. Des chiens, un cochon ou un singe disparaissent au milieu d’un océan de sacs plastiques colorés. Des quartiers philippins aux rivières indiennes, tout élément naturel semble être enfoui sous une épaisse couche de plastique. Le photographe américain a traqué ces détritus jusqu’aux coins les plus sauvages du monde, comme la Rinconada, la ville la plus haute du monde, pour jouer sur les contrastes et sur le sentiment d’incongruité. « C’est dégueulasse, mais il arrive à rendre ça presque beau », constate, bluffé, Daniel, un retraité habitué de Visa.

Cancers et malformations

Ian Willms propose un sujet ambitieux autour de l’exploitation des sables bitumineux, destructrice de l’environnement, dont dépendent les Premières Nations canadiennes. Ses images sont baignées d’une lumière crépusculaire. Des lignes géométriques fortes en émergent : les angles droits des coupes et des maisons de banlieue, l’alignement de pipelines, la courbe régulière des réservoirs. Face à l’implacable machine industrielle, les humains sont malades ou agonisants, entourés de leur famille éplorée.

Contrairement aux photos de Moriyama ou de Delano, où les hommes sont perdus dans l’immensité de l’espace ou face à l’ampleur du problème, les images d’Elena Chernyshova donnent toute leur place aux victimes. Ici, il s’agit des habitants de la région sicilienne d’Augusta Priolo où est installé l’un des pôles pétrochimiques les plus importants d’Europe. Les taux de cancers et de malformations y ont explosé. Reportage sur une situation méconnue, l’exposition vaut autant pour ses légendes glaçantes que pour ses photos de raffineries qui émergent de brumes fantomatiques.

Constantes graphiques et de fond

Des constantes émergent du parcours d’exposition. Certaines sont graphiques. Patte des photographes mise à part, des images de plastique indien tirées de l’exposition de Bryan Denton (« Sécheresse et déluge ») pourraient figurer dans celle de James Whitlow Delano. Même air de famille entre les raffineries photographiées par Ian Willms et Elena Chernyshova.

D’autres similarités tiennent au sujet même des reportages. Comme Ian Willms, Sarah Caron et Bryan Denton explorent les risques que font peser la pollution et le changement climatique sur une culture (celle de l’Inde ou du peuple Mohana) et jouent sur le décalage entre images. A l’entrée de l’exposition de Bryan Denton sur l’eau en Inde, deux photos côte-à-côte montrent deux personnes seules, de dos. Une fillette seule sur la terre craquelée et un homme dans une rue inondée. Elles posent le cadre d’un dialogue, entre absence et surabondance. Avec les photographies de Sarah Caron, le contraste frappe cette fois entre la prospérité passée des pêcheurs Mohana, et la déchéance de ceux qui, faute de poissons, rejoignent la terre. Six regards, six traitements pour une même urgence.

Nelly Didelot