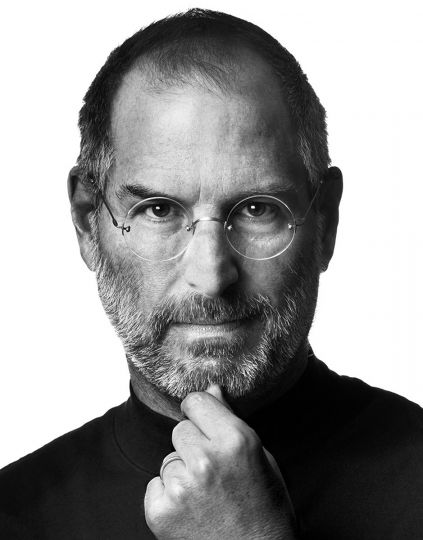

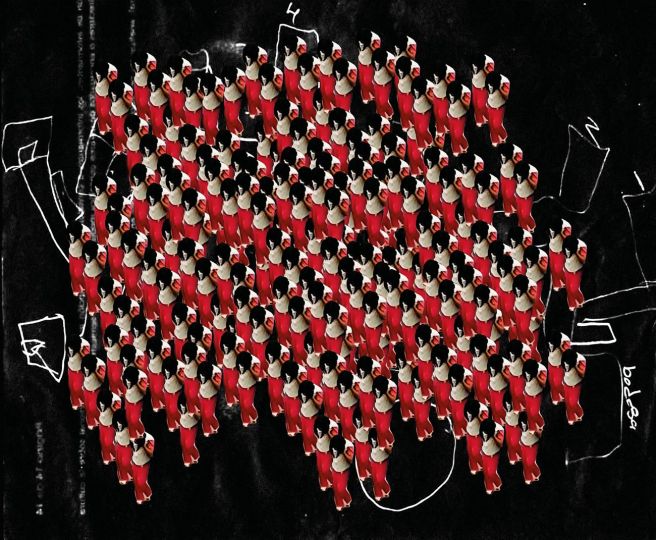

Basé à Philadelphie, Shawn Theodore roule sa bosse de photographe des rues depuis 2008. Se taillant rapidement une belle réputation, il rejoint les sphères du mouvement BAM (Black Aesthetics Movement, mouvement artistique noir) et se mesure aux esprits de philosophes, spiritualistes, penseurs et contestataires, du photographe Frederick Douglass à son mentor, Jamel Shabazz. Shawn Theodore est un artiste aux multiples talents – photographie, vidéo et collage. Son travail puise loin dans l’éphémère de la culture noire ainsi que son conscient collectif. Critique, il se montre également plein d’espoir et offre de nouvelles trajectoires, tout en explorant les identités fragmentées des communautés afro-américaines et de la diaspora africaine.

L'accès à ce contenu est réservé exclusivement à nos abonnés. Si vous êtes déjà membre, vous pouvez vous connecter ci-dessous.

Abonnez-vous aux archives pour un accès complet à L’Œil de la Photographie !

Ce sont des milliers d’images et d’articles, documentant l’histoire de la photographie et son évolution au cours des dernières décennies, à travers un journal quotidien unique. Explorez comment la photographie, en tant qu’art et phénomène social, continue de définir notre expérience du monde.

Deux offres sont disponibles. Abonnez-vous à l’offre sans engagement pour 8 € par mois ou à l’offre à l’année pour 79 € (2 mois offerts).