« Lynn S.K. raconte, à travers sa démarche de photographe, une expérience personnelle liée à sa double culture : née en Algérie en 1986, réfugiée en France avec ses parents en raison du terrorisme qui frappe son pays dans les années 1990, elle ne retourne que depuis quelques années dans les villes et les paysages de son enfance, mais de façon régulière. Sa photographie est associée à une quête d’identité et une forme d’autofiction. De ces allers et retours entre la France et l’Algérie naissent trois séries rassemblées ici : Rue Belouizdad, Jenima et JE TU ELLES.

Ce parcours dans l’intimité du monde de Lynn S.K. offre en même temps un regard porté sur l’Algérie d’aujourd’hui, sur la condition des femmes, l’enfance, la famille ; il est aussi l’expression du sentiment de l’exil et du nécessaire retour aux origines. »

Gabriel Bauret, commissaire général de la Biennale des Photographes du Monde Arabe.

Aller, retour

Je suis née en Algérie et y ai vécu jusqu’à mes sept ans ; puis, en raison de la guerre civile, nous nous sommes réfugiés en France. Par la suite, nous y sommes retournés jusqu’à mes dix ans. Et puis mes parents ont cessé de m’y emmener. Longtemps, des souvenirs me sont revenus par éclats. Boumerdès surtout, la ville de mon enfance. Et le quartier Champ de Manœuvre à Alger. Mais il a fallu un certain cheminement mental pour envisager un cheminement géographique, petit à petit, Algérie et quête de soi sont devenues indissociables. Et c’est à l’automne 2014 que j’ai franchi le cap, après dix-sept ans d’absence.

Rue Belouizdad, Alger

2014 – 2017

Lors de mon retour à Alger, en 2014, j’habite rue Belouizdad, dans un quartier populaire. Je retrouve mes tantes, H. et N.. Depuis la mort récente de leur sœur, elles ont rejoint son appartement pour ne plus le quitter. Il y a aussi B. qui était la garde-malade de ma tante décédée et qui est restée.

Cette série de photographies s’est construite dans ce petit appartement où nous vivons à quatre ; quatre femmes.

N. qui est retraitée, et H. en arrêt maladie de longue durée. H. et N. passent une grande partie de leur temps à regarder par la fenêtre, fumer des cigarettes, et puis dormir, comme pour se reposer d’un pays qui les a malmenées, que ce soit par sa hogra (en algérien : le mépris, l’injustice, l’oppression), ou sa « décennie noire », dont les cicatrices se referment à peine. Et puis il y a B. qui prend soin de tout, et qui, quand elle ne fait pas sa prière, ne manque jamais de préparer nos plats préférés.

Et au milieu de tout ça, il y a moi qui me réconcilie avec mes souvenirs dans un monde qui m’est à la fois familier et étranger. Je fabrique des images en dépit du temps perdu, et qui traversent mes images mentales. Après ces quelque dix-sept ans d’absence, je fixe avec la photographie ce qui ne doit plus être oublié.

Jenima

2014 – 2015

En octobre 2014, je rencontre B. qui était la garde-malade de ma tante décédée. Très vite, elle me parle de sa mère et de sa famille vivant dans la banlieue jijelienne. Je lui demande si je peux l’y accompagner ; elle accepte. À Jenima, petit village de la wilaya (commune) de Jijel, je vis dans une ferme, sans gaz de ville ni eau courante. Les parents de B. sont là, ainsi que les fils, la femme de l’un d’eux, et leurs filles qui sont restées célibataires. Ils m’adoptent, bien qu’ils ne parlent pas français et que mon arabe soit alors relativement médiocre.

J’apprends qu’ils ont été touchés de très près par le terrorisme durant les années 1990. Ceux qu’on appelle « les terros » rackettaient leurs terrains, leurs poules, leurs vaches, menaçaient de tuer les hommes et de violer les femmes. Ils étaient trop loin de la ville pour bénéficier d’une quelconque protection ; ils vivaient dans la peur, ne mangeant qu’une fois par jour, ne dormant que par intermittence.

Pourtant, la vie est revenue très vite dans la ferme de Mohammed S. ; alors que celui-ci s’occupe des champs et que ses fils sont en ville pour vendre les poules, je reste avec les femmes, les enfants.

Ils doivent gagner environ 10 000 dinars par mois (l’équivalent de 70 euros) et pourtant ils m’ont adoptée. C’est ce quotidien-là dont j’ai voulu rendre compte à travers ces photographies.

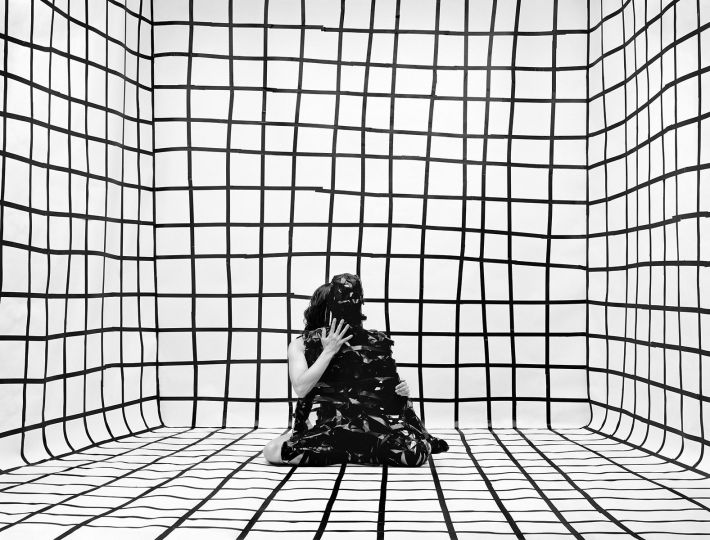

JE TU ELLES

2015 – 2018

Depuis mon premier retour en Algérie en 2014, je me suis posé la question de ce que signifie « être une femme » dans l’Algérie contemporaine, au-delà des clichés exotiques ou post-coloniaux. J’ai exploré l’idée du féminin et de la sororité, entre la région de Jijel, à l’est du pays, et Tamnrasset, aux portes du Sahara.

Dans la série JE TU ELLES, je poursuis ce travail à travers la forme de l’autoportrait.

Dans un pays où la pratique de la photographie est si complexe, si entravée, où le rapport à l’image est si ambigu, passer par la mise en scène me permet plus de liberté pour raconter des histoires que j’aurais difficilement pu photographier.

Ce qui m’interpelle notamment, ce sont les rôles souvent contradictoires que doivent jouer les algériennes, dans la rencontre entre tradition et modernité. Et cela me marque d’autant plus qu’à travers ma « double culture », j’ai souvent la sensation de jouer un rôle, de n’exister que de manière fragmentée.

À Alger, Djanet, Jijel, en Kabylie… je me réapproprie les tenues de mes tantes, grand-mères, et celles des femmes qui m’entourent. Tantôt avec ou sans voile, en tenue kabyle ou touareg, je tente d’interroger à la fois la représentation du féminin, et ma propre fiction identitaire.

Mairie du 4ème