Tirée de la collection Fashion Eye des Éditions Louis Vuitton, le livre New York Saul Leiter offre au regard clichés de mode et scènes de rue du photographe new-yorkais. Au cœur de l’ouvrage, vingt pages doubles révèlent sur papier fin la commande passée en 1989 par Rei Kawakubo pour sa revue Six. À cette époque, le public et la mode ont oublié Saul Leiter. Le début des années 1990 marque un tournant grâce à l’obstination de l’éditeur et critique Martin Harrison. Les éditions Louis Vuitton honorent avec élégance Leiter comme Harrison.

En 1981, Saul Leiter est forcé de fermer son studio, situé au 156 5th Avenue. L’argent vient à manquer. Les commandes n’affluent plus. Jusque dans les années 1970, Saul Leiter contribue fréquemment aux grands périodiques : Harper’s Bazaar, Elle, Vogue U.S. et British Vogue, tandis que les revues photographiques lui ouvrent également leurs pages : U.S. Camera,Infinity, Life ou l’édition annuelle de Photography. Mais le photographe rechigne au succès, il « préfère lire un livre plutôt que de travailler à sa renommée » souligne Martin Harrison. Les saisons passent, les maisons et revues l’oublient. Mémoires courtes d’un côté, esprit détaché et légèrement ronchon de l’autre.

Les années 1980 semblent être une longue retraite. Leiter est à contre-courant, non pas subversif, mais porté par un tempo moderato, dans un élan où peinture et photographie s’entremêlent. Les commandes ne viennent plus, il délaisse sa caméra et se consacre à la peinture. Dans son appartement, un fouillis de bouquins consacrés aux maîtres de l’estampe japonaise, à Bonnard, Vuillard, Degas. On l’imagine ainsi Saul Leiter, le rire sautillant, le geste à l’économie, se moquant du succès. Les actualités lui passent sans lever un voile. Dans sa cuisine, la cafetière hors d’âge fume paisiblement entre deux balades dans l’East Village. Chaque après-midi, quand la lumière frôle son atelier, son pinceau caresse la peau de sa compagne Soames Bantry. La décennie passe.

Éditeur du Beauty Photography in Vogue en 1987, Martin Harrison a placé en première de couverture un cliché de Saul Leiter à Londres avec Jean Shrimpton. Harrison a été ami de Leiter avant de le perdre de vue. Il le recherche en vain. Pendant deux ans, il l’appelle, mais à l’autre bout du fil, le numéro répond obstinément creux. La ligne s’avère impayée. En désespoir, Harrison écrit à une ancienne adresse. Au East 10th Street, Leiter n’a pas bougé et lui répond. Leur relation amicale reprend. Pendant près de vingt ans, Harrison lui rend visite. Ensemble, ils regardent de vieux tirages, inspectent des boîtes de négatifs, discutent de son succès relatif dans les années 1950. Lentement, Harrison dépoussière le terrain et prépare la redécouverte de Leiter.

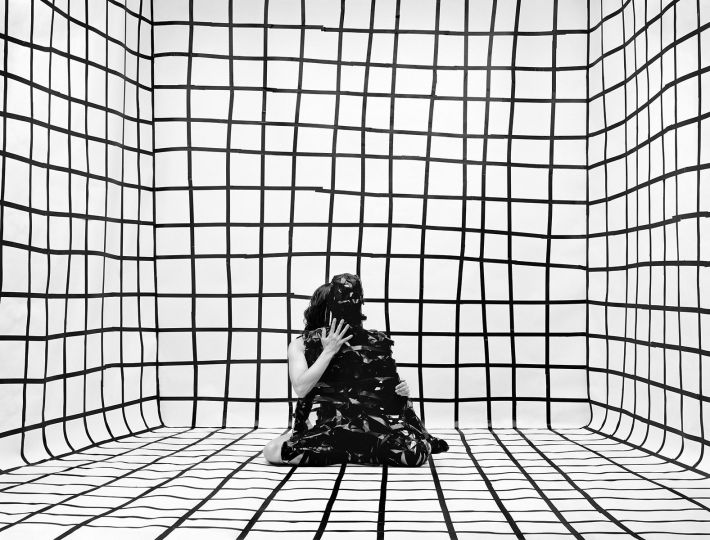

En 1989, Martin Harrison persuade la styliste Rei Kawakubo de lui confier un grand portfolio pour le numéro quatre de sa revue Six. Fondée l’année précédente, Six mêle photographes, architectes, artistes contemporains et graphistes en un grand format A3 noir et blanc. Leiter reprend son appareil – a-t-il jamais quitté la photographie, tant sa peinture s’en nourrit et que ces deux médiums, pour Leiter, sont indissociables ? – et arpente à nouveau les rues de son quartier. La femme de Martin Harrison et son fils, Amanda et Brett, des amis et des voisins font figure de mannequins.

Le regard de Leiter ne s’est pas altéré. Il recherche dans son environnement immédiat la même tranquillité, ce brouillard indécis où rien ne se passe. De ces photographies surgissent la passivité, les détails innocents, des mains oubliés sur le carreau d’une porte, des visages oubliés dans leurs pensées. Oh ! l’époque a changé. Les rues bientôt nettoyées de leur vice ont également perdu ce petit chic. Des motos japonaises pétaradent rutilantes. Les shorts s’arrêtent sur le liseré des cuisses. Au coin de rue, les Déli cohabitent avec des plateformes de jeux d’arcades. Pourtant le regard de Leiter n’a pas changé.

Intemporelle tranquillité ! Recettes inusables ! Les mêmes compositions ressurgissent : parapluies dévorant le premier plan, prises de vues dans des miroirs épais, visages absorbés dans le brouillis abstrait d’une vitrine ou d’un intérieur surchargé. Martin Harrison souligne avec justesse, « il choisissait des moments de calme, d’équilibre, ou mettait en lumière des personnes qui semblaient paradoxalement détachées de l’agitation, l’air indifférent ou à l’écart des valeurs de la société de consommation ». La commande passée par la revue Six contribue ainsi à remettre Leiter dans les rails. Suivent le soutien de la galerie Howard Greenberg, le livre Early Color édité par Martin Harrison et l’exposition à la fondation Cartier-Bresson.

De ce New York de 1989, nul témoignage historique ! La photographie de Leiter n’a pas prise avec le temps. Et il serait presque tentant de faire du photographe un chantre du temps apaisé, de l’atemporalité. Pourtant Leiter n’est pas idéalisable. S’il était vivant, parions qu’il nous rirait au nez. Il serait troublé de son succès actuel, de sa reconnaissance attrapée sur le fil de sa vie. Alors gardons Leiter comme une admiration constante. Il a donné à New York son image contemplative, ses pluies lascives, ses couleurs vives dans une mélasse délicieuse de panneaux passés. Ce New York à rebours de son ébullition rabâchée, de ses nuits tourmentées, de son frissonnement permanent. Leiter a fait de New York une succession de petits riens, d’instants morts et sans histoire. Sa poétique réside dans cette mesure pour les gestes, les couleurs et le temps suspendu.

Arthur Dayras.