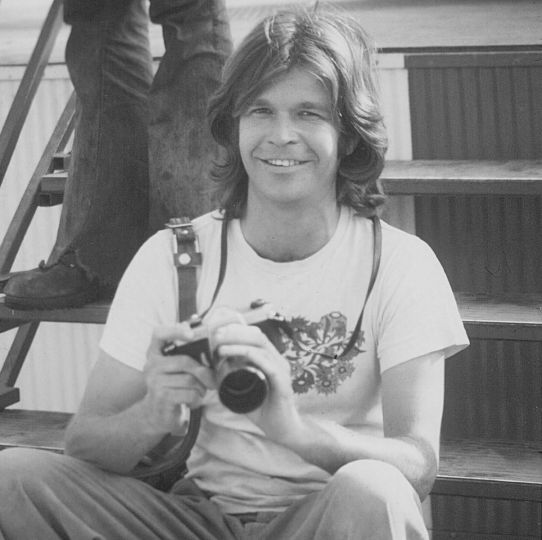

Elle s’appelait Jill Freedman. C’était une formidable photographe et un personnage difficile. Ce qui explique que sa notoriété est loin d’être à la hauteur de ce qu’elle mérite. Jonas Cuenin avait fait, il y a 4 ans, ce très beau portrait d’elle. Et parcourez ses archives, elle fut l’une des photographes les plus douées de sa génération.

Qu’il est difficile d’échapper aux charmes de Jill Freedman, soixante-quinze ans, éternelle amoureuse des discussions infinies et des anecdotes romanesques. Elle conte, envoûte et fait rire aux éclats. Non par besoin ou autolâtrie, mais par cette même générosité qui habite son œuvre photographique – témoin d’une époque où l’on appréciait les images à l’aune de la compassion qu’y manifestait leur auteur. Dans son appartement de Harlem, à deux pas de Central Park, elle sert le café avec ce même regard tendre et chaleureux qu’elle pose sur les êtres. L’endroit, où les visites sont rares, ressemble à un sanctuaire. Elle, à la gardienne d’un héritage. Sans ordre apparent, les tirages se mêlent aux livres et aux carnets intimes, et forment une archive qui ressemble à un trésor. Impossible, alors, de résister à l’envie de fouiller dans cette existence qui paraît hors du commun. Jill Freedman aime la raconter au travers d’incessants numéros de comédie et de répliques hilarantes, toujours sur fond musical, de préférence aux sonorités jazzy et aux rythmes syncopés. Un théâtre de tous les instants qui transforme ses images en véritables fables et fait d’elle bien plus qu’une virtuose de la photographie. Avec ses grands yeux bleus, ses pommettes rouges, sa voix rauque et ses cheveux ébouriffés, elle a des airs de clown de rue, une force de la nature… et à chaque parole cette même transfiguration, celle propre aux exceptionnels interprètes de la vie.

Si Jill Freedman adore jouer, elle sait aussi être grave. D’ailleurs, chez elle, il n’y a qu’un pas entre le plaisir et la douleur. Hiver lacté, salon tropical, c’est de son confortable fauteuil en cuir qu’elle jazze avec les mots, les anecdotes, puis, à l’improviste, rocke sur les rosseries d’un monde qu’elle ne cessera de dénoncer jusqu’à son dernier souffle. La plupart du temps, c’est en réaction à la rhétorique aliénée des présentatrices télé de CNN ou de Fox News, de délicieuses victimes qu’elle branche à l’heure de midi sur ses derniers joujoux : un écran HD Ready, une Apple TV et un Macbook Air. Comme elle l’a toujours voulu, Jill Freedman est une « correspondante de paix », et s’indigne sans cesse des politiques du gouvernement américain ou s’émeut, en ce mois de janvier, du massacre de Charlie Hebdo en France. À chaque événement, chaque tragédie, ce regard intense et profond, cette empathie pour les plus faibles, qui bouleverse et, dans le monde d’aujourd’hui, parfois dérange.

Ce xxie siècle, Jill Freedman le vit en observatrice affûtée, réfugiée dans son logis. On pense à Chris Marker, le rouge, le planqué, qui avait l’habitude de scruter l’évolution de ses semblables à travers les terminaux télévisuels de son appartement parisien. Une observation étrange, entre passion et paresse, qui tranche avec la formidable vitalité d’esprit dont elle fait preuve. « Ce qui me chagrine, c’est qu’à mon âge je n’ai aucune certitude sur la nature humaine,déplore-t-elle. J’ai tendance à aimer tout le monde, et pourtant j’ai la conviction que n’importe quelle autre espèce animale est plus évoluée que la nôtre. Nous ne faisons que détruire. Toutes ces informations qui se propagent à grande vitesse, nous ne les utilisons que pour nous espionner les uns les autres. Nous sommes ces singes vicieux des films hollywoodiens. Il pourrait ne plus y avoir d’eau ou de nourriture dans dix ans, tout le monde s’en ficherait. Les animaux, eux, ne tuent en général que pour manger. C’est pour ces raisons que j’ai du mal avec la politique. L’histoire se répète indéfiniment. Avez-vous vu des banquiers emprisonnés suite à la crise ? Tout le monde se félicite d’Obama. Un président qui représente une menace pour la liberté de la presse et est tombé amoureux des drones ! On n’arrive pas à son poste en étant le parfait gentil. Je n’arrive pas à libérer mon esprit de toutes ces histoires, ces conflits. Je crois que cela vient des événements de Paris. Pauvres gens. Cela m’affecte beaucoup. Arrêtez-moi… »

Avant d’être une révoltée au grand cœur, Jill Freedman est d’abord une formidable conteuse d’histoires. Une grande storyteller, comme disent les anglo-saxons. Une bohémienne avec ses excès, ses insouciances, ses peurs – comme tous les autres, même ceux qui les ont cachés, Cartier-Bresson le buveur, Doisneau l’anxieux – et cette viscérale obsession qu’ils ont en commun : être au service de l’humanité. Elle clame avoir encore douze ans, s’imagine bientôt passer à treize, mais pourquoi ? « Douze ans, c’est un bon âge pour avoir déjà tout compris. » Sa bohème, c’est de ne s’identifier à rien, savoir changer d’avis sur tout, s’amuser entre amis, faire la fête, enchaîner les conquêtes et les câlins, et, bien sûr, voyager, au sens propre comme au figuré. Elle paraît avoir eu mille vies. De son enfance heureuse, elle raconte sa passion pour le softball, petit frère du base-ball, pratiqué avec une plus grande balle. Dans l’équipe de l’école, lesMighty Midgets (« les nains puissants »), elle est la seule fille, joue shortstop(arrêt-court), le poste yoyo entre la deuxième et troisième base ; et batte en quatrième position, celle qu’on appelle clean-up, le « nettoyeur ». « Un jour j’ai tapé deux home-runs d’affilée. J’étais celle qui faisait rentrer les coureurs à la maison (ndlr : faire un tour du terrain et marquer un point). » Plus tard, à l’université de Pittsburgh, ville où elle est née un 19 octobre 1939, Jill Freedman étudie la sociologie et l’anthropologie. Deux matières qu’elle troque parfois pour la musique, son autre grande passion, et un groupe de jazz où elle chante. Dans les bars de mineurs et d’ouvriers, elle mêle aux instruments sa voix chaude et dense. La même qui retentit en ce bel après-midi hivernal lorsqu’un vinyle craquèle et murmure les premières notes de Here’s That Rainy Day, de Stan Getz, son morceau préféré. « Pam pam pam pam Pam pidida padadi… Pam pam pam Pam pidi… Pam pam Pidoudam Pidou Oudi… Ouh sweet aouch hip pam pam pidou. Ça c’est majeur mineur. Waouh ! »

Qui a rencontré Jill Freedman sait qu’elle a la bougeotte. Son diplôme en poche à vingt-et-un ans, la belle blonde prend donc le large, direction Israël, sur la terre de ses ancêtres côté paternel, en paquebot évidemment. « J’ai toujours préféré le bateau à l’avion, précise-t-elle. J’aurais d’ailleurs adoré être matelot. En Israël, je suis rapidement tombée sans le sou. Alors j’ai chanté dans la rue et dans les clubs. » S’ensuivront quatre années de vagabondage à travers l’Europe : Marseille, Paris, où elle chantera à La Contrescarpe, rive gauche, puis Londres, où elle vivra deux ans par les mêmes moyens, avec notamment des apparitions au Tonight Show, une fameuse émission de variété sur les ondes de la BBC.« Moi et ma guitare, dit-elle avec fierté. Dès que nous n’avions plus d’argent, nous refaisions un show, et ainsi de suite. » L’une de ses plus grandes expériences de l’époque, qui lui fait encore scintiller les yeux : le retour aux États-Unis à bord du mythique Queen Mary. Cinq jours de traversée face à l’immensité de l’océan. « C’était une belle période, commente-t-elle. J’étais belle, et c’était difficile d’être invisible. J’ai toujours voulu cette liberté. C’est pourquoi je ne me suis jamais mariée. Durant toute ma vie, mes petits copains ont toujours été un peu jaloux. Moi, j’avais envie d’être dehors, de passer du temps dans ma chambre noire, d’aller écouter du jazz. Me marier voulait dire rester à la maison. Impossible… J’adore les hommes. On s’amuse beaucoup avec eux, vous savez ? Mais après ils deviennent trop ardents et sérieux. »

Quand elle débarque à New York en 1964, la cité qui se tient debout est à l’aube de ses plus prolifiques années culturelles. Naturellement, Jill élit domicile dans le Greenwich Village, épicentre de la création, de l’anticonformisme, des contre-cultures, des soirées et des réunions intellectuelles. Un quartier à la fraîcheur légendaire, aussi célèbre au cinéma qu’en photographie. « J’allais souvent au Lion’s Head, un pub où se retrouvaient souvent les écrivains du Village Voice et d’autres publications locales. Des personnages et de grands baratineurs. Car il importe peu qu’une histoire soit vraie si elle est bonne, non ? »

Elle y passera trois décennies, à arpenter les endroits branchés et les rues à la frénésie inégalable, à la recherche de scènes et de personnages, appareil au poing, sourires aux lèvres, yeux sages. « Venir à New York est toujours une façon d’échapper à sa vie, explique-t-elle, au microcosme des petites villes, celles où tout le monde se connaît. À New York, on n’est pas obligé de connaître son voisin, il suffit de dire : Bonjour, comment allez-vous ? Bonne journée ! et de faire quelques blagues aux inconnus. J’ai tout de suite aimé cela. » C’est aussi auVillage que Jill Freedman approfondit sa culture visuelle et littéraire, prend goût aux mots qui détonnent, et se prend d’une fascinante obsession pour les citations. Du tiroir d’un vieux meuble, elle extrait quatre enveloppes bourrées de feuilles volantes où sont inscrites ou dactylographiées toutes celles qui l’ont jusqu’ici marquée. Des centaines de phrases. Les inspirations d’une existence. Et celle-ci, extraordinaire, qui résume en partie l’âme de son pays : « Aux États-Unis, les pauvres se considèrent comme des millionnaires provisoirement dans le besoin. » [John Steinbeck]

Cercles exclusifs

Parce que nombre de ses images sont bienveillantes pour ses sujets, qu’elles peuvent avoir pour objet les injustices sociales mais rarement la teneur des horreurs de la guerre, l’engagement politique de Jill Freedman y est moins transparent. Elles relèvent plus d’une éducation à l’altruisme que d’une photographie à réaction. « Mes photos sont politiques car elles expriment la liberté », souligne-t-elle. Dans la formation de son regard, l’élément déclencheur est pourtant l’une de ces images d’atrocités. Lorsqu’elle a neuf ans, Jill Freedman découvre de vieux exemplaires du magazine Life, datant de la Deuxième Guerre mondiale et renfermant des photographies de camps de concentration nazis libérés par les Alliés. « Je rentrais de l’école, raconte-t-elle, et chaque jour je regardais ces images, puis je pleurais… et ensuite j’allais jouer au ballon dehors. C’était étrange, j’ai fait cela pendant un an. Nous n’avions pourtant perdu personne durant la guerre. Un jour, mes parents l’ont découvert [son père était commercial dans le mobilier et sa mère aide soignante], et ils ont aussitôt brûlé les magazines. C’est probablement ma première expérience liée à la photographie et l’une des raisons qui m’ont poussée à devenir photographe. Si j’ai une conscience, ces images y sont certainement pour quelque chose, car je suis restée obsédée par cet événement toute ma vie. »

Avant de posséder son premier appareil photographique, acquis « par fantaisie »en 1965, Jill Freedman fixait des images dans son imagination, gravait des instantanés dans sa mémoire visuelle, préludes à certaines photos qu’elle réalisera un peu plus tard. Ses sujets : la guerre du Viêt Nam, les manifestations contre ce conflit ou celles en faveur des droits civiques des Afro-Américains. À cette époque, elle occupe un poste de rédactrice publicitaire, le seul réel job de sa vie, et dépense toutes les deux semaines son salaire dans du matériel. « Il y a eu mon premier Nikon F, avec lequel je couchais. Enfin presque… Je lui faisais des bisous. Et puis on allait tous les deux se promener dans la rue. » Quand en 1968, Martin Luther King est assassiné, elle démissionne immédiatement pour rejoindre les marcheurs de la Poor People’s Campaign, la dernière lutte entamée par le pasteur avant sa mort. Entre scènes de manifestations, portraits de ses participants, répressions des forces de l’ordre, ses photographies deviendront un livre, Old News: Resurrection City (1971). Avant cet ouvrage, certaines feront l’objet de sa toute première publication, dans Life. « Il devait y en avoir cinq ou six. Je me rappelle avoir donné mes pellicules au magazine sans vraiment savoir ce qu’ils en feraient. J’ai même hésité car j’avais peur qu’ils abîment les négatifs. J’étais sotte, ils y ont fait attention bien entendu. Et c’était mieux que je n’aie pas de commande, sinon j’aurais dormi dans un hôtel et je n’aurais pas fait toutes ces photos au cœur du mouvement. Je mangeais, manifestais, dormais avec tous les autres, souvent dans les églises de chaque ville que nous traversions. »

Par instinct, Jill Freedman a toujours préféré l’inaccessible et s’immiscer chez ceux dont elle ne connaît rien. Ou presque. Il ne faudrait pourtant pas s’imaginer que cette grande curiosité, première coordonnée de sa photographie et de celles qu’elle aime, a quelque chose à voir avec le voyeurisme qui transparaît dans certaines images actuelles du genre. Il y a toujours eu chez elle cette part de naïveté, un brin sexy, synonyme d’une profonde honnêteté, un mot qui paraît, dans un monde de l’art aujourd’hui obnubilé par le défi, parfois anachronique. Ainsi, les sept livres qu’elle a à ce jour publiés nous introduisent dans le quotidien de sociétés « fermées », du moins au regard du commun des mortels. En les feuilletant, impossible de ne pas penser à cette magnifique phrase de Franck Zappa qui figure dans ses carnets : « L’esprit, c’est comme un parachute : s’il reste fermé, on s’écrase. » Circus Days, publié en 1975, est sans doute le plus bel ouvrage de Jill Freedman. Dans l’antre du Clyde Beatty-Cole Brothers Circus, une troupe du sud-est des États-Unis, règne une atmosphère à la magie indescriptible. La fantaisie d’un spectacle unique, entre joies et drames. L’histoire sauvage d’hommes et de bêtes, le récit de leur promiscuité, à travers une centaine de photographies, toutes plus tendres les unes que les autres. Il y a celle d’un homme tête contre tête avec un éléphant ; celle d’un clown en train de se maquiller, aux côtés de qui dort paisiblement un chat ; celle, aux antipodes de la jungle, d’un éléphant poussant de toute sa trompe un lion en cage ; ou celle d’un géant tenant la main d’une lilliputienne. Et d’innombrables portraits, aux mêmes regards, entre mélancolie et amusement. Une aventure hors du commun, sept semaines de voyages et de représentations, qui a pourtant commencé, pour Jill Freedman, à deux pas de chez elle. « Tout est parti de cette rencontre avec Cleopatra, une drag-queen du Village. Une grande dame. Elle m’a parlé d’un cirque dans lequel elle montait des éléphants d’équitation en robe de satin et boa de plumes. J’ai tout de suite aimé cette histoire. J’ai emprunté un combi Volkswagen à un ami et j’ai pris la route à la recherche de mon cirque à moi. Avec le Clyde Beatty-Cole Brothers Circus, on roulait la nuit, montait les tentes le matin dans un terrain vague ou derrière un supermarché, on faisait deux spectacles et repartait le soir même en direction de la ville suivante. Enfant, j’ai toujours voulu être adoptée par des gitans, alors j’étais ravie. Le cirque est une société très hiérarchisée, il y a trois classes distinctes : les acteurs, les clowns et les employés. Mais j’ai tout de même réussi, avec un peu de charme, à m’y introduire. Je me rappelle aussi ne pas avoir eu d’argent pour développer mes films. Je n’ai eu aucune idée du résultat avant la fin de cette odyssée. »

Portée par sa curiosité et une infatigable envie de comprendre, Jill Freedman décide ensuite de suivre les pompiers de New York, un travail au long cours ayant abouti à un livre, Firehouse, publié en 1977. « Le contraire du soldat, dit-elle. Eux ne prennent pas la vie, ils la ramènent. » En tout, elle passera ainsi deux années immergée dans le quotidien de ces combattants du feu, dans trois casernes, entre Harlem et le Bronx. « De si beaux garçons… Mais comme les femmes ne pouvaient pas demeurer avec eux dans le dortoir, je m’installais la nuit dans la voiture du chef de caserne. Et puis de toute façon, j’ai une devise : ne jamais coucher avec les gens avec qui je travaille. » Une exploration qui la mène vite à un autre cercle mythique, encore plus inaccessible : celui de la légendaire NYPD (New York Police Department), la police de la ville. Elle qui par le passé a toujours critiqué les forces de l’ordre s’attache alors à « dévoiler ce travail de l’intérieur, avec humanité », dans le but aussi « de montrer à quoi ressemble un bon flic ». Les policiers, dont certains sont des vétérans du Viêt Nam, l’appelleront « la libérale ». Dans Street Cops (1982) et Firehouse, ses photographies, accompagnées de nombreux textes personnels, sont plus brutes qu’à l’habitude, sujets obligent. De jour ou de nuit, Jill Freedman a joué les chasseurs de faits divers, à la manière d’un Weegee, et capturé autant de scènes héroïques que glauques ou même sanglantes. Elle admet elle-même l’effet voyeuriste de certaines. Au milieu de cette atmosphère pesante subsiste pourtant son exceptionnelle bienveillance, que l’on retrouve dans les nombreuses scènes d’échanges, de rires, d’opérations de secours surtout, qu’elle a su prendre.« Street Cops a fait l’objet d’une exposition à la Photographers’ Gallery de Londres, la première galerie photo du Royaume-Uni. Quelqu’un a écrit dans le livre d’or : “Maintenant, je les regarderai différemment.” C’est le plus beau compliment que l’on puisse faire à cette série. »

Vie de chien

Dernier cercle à l’entrée bien gardée pour quiconque ne l’aime pas assez : le peuple irlandais. Jill Freedman consacrera deux livres à l’Irlande, un pays qui lui est cher pour sa nature, son folklore et son whisky : A Time That Was: Irish Moments (1987) et Ireland Ever (2004). Mais même si elle aime profondément les êtres humains, Jill Freedman préfère les animaux, et elle sait en parler avec une admiration telle qu’il est impossible d’y résister. Dans ses cahiers intimes figure cette phrase pleine d’ironie de Groucho Marx, l’un des brillants frères burlesques :« Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside of a dog it’s too dark to read. » (En dehors du chien, le livre est le meilleur ami de l’homme. À l’intérieur du chien, il fait trop noir pour y lire.) Elle la cite avec un sourire des yeux aussi large que celui des lèvres. C’est sa préférée. Presque une devise, quand on sait que Jill Freedman, autodidacte attachée aux livres, n’a eu qu’un seul véritable professeur en photographie. Un dénommé Fang, un caniche royal, brun chocolat,« avec une croupe et des joues blanches ». De son toutou, elle dit avoir tout appris : « Quand je me promenais dans la rue avec Fang, je voyais tout, je sentais tout. Il avait un bon instinct. Il m’a appris à regarder car rien ne lui échappait. Ne serait-il pas formidable que les hommes aient la vision et la bonté du chien ? » Aux chiens, Jill Freedman a bien évidemment consacré un livre, Jill’s Dogs (1993), où elle confie son amour indéfectible pour le genre canin et y témoigne de sa relation fraternelle avec les hommes. Des images drôles et touchantes, semblables dans le ton aux plus illustres de son compatriote Elliott Erwitt.

Lorsque Fang emmenait Jill en promenade, elle voyait. Les autres chiens bien sûr, mais également un tas de richesses insoupçonnées. À commencer par toutes ces scènes intemporelles, capturées en flânant ici et là, souvent au Leica, dans son pays mais aussi lors de ses voyages.Des scènes de l’ordinaire, sans réel sujet, une simple ode à l’existence et à ses moments d’exception. Les banals, les amusants, les culturels, les iconiques. Une balade de rue, sur fond de swing à la vie, où les enfants tiennent une place de choix, comme si toutes les photographies où ils apparaissent matérialisaient un éternel regret. Aussi, ce pan de son œuvre se démarque de ses livres et reste à ce jour quasi inexploré, jamais publié ou exposé, et se laisse même peu à peu redécouvrir par Jill Freedman elle-même. « Ah oui… Ce couple nu sur la plage, c’était dans le sud de la France. J’avais complètement oublié ce tirage. Comme celui de cette petite fille qui passe la tête à travers la fenêtre d’un train. »

Dans les années 1970, Jill Freedman était « une star », comme le souligne Robert Stevens, historien de la photographie à l’International Center of Photography (ICP). Une star oui, mais menant une vie précaire, un peu comme aujourd’hui. On oserait presque dire : par conviction. Ses maigres revenus, faute de commandes, servent d’abord à couvrir son loyer. Un choix de vie qui a failli la mener à la rue. « Je ne pensais qu’à mes images et je ne vivais que par elles. Je vivais d’amour et de photographie. » Son modèle économique de l’époque ? Déballer une « galerie de rue » sur une nappe, comme un marchand ambulant, sur le trottoir du Whitney Museum. « Parfois, les passants prenaient mon nom et m’appelaient pour faire un cadeau de Noël. Trente-cinq dollars par photographie, ce n’était pas cher. » Les années 1970, c’est aussi le début de l’apogée de la photographie et des réunions entre les grands photographes du moment, et Jill Freedman en a toujours fait partie. Sur un tirage qu’elle exhume du dernier tiroir d’un meuble, elle batifole sur les genoux d’André Kertész, en compagnie de Roman Vishniac, Joel Meyerowitz, Arnold Newman, Neal Slavin, David Hockney ou encore Duane Michals. « Oh… Merveilleux Duane. Si vous le voyez, passez lui mes amours, voilà vingt ans que je ne l’ai pas vu. » Si ce souvenir paraît lointain, il ravive chez Jill Freedman ses inspirations : Dorothea Lange, sa célèbre phrase « L’appareil photographique est un outil qui enseigne aux gens à voir sans », mais surtout W. Eugene Smith, et cette photographie bouleversante d’un soldat américain tenant dans ses bras un nourrisson mourant (Wounded, Dying Infant Found by American Soldier in Saipan Mountains, 1944). « Peut-être me suis-je éloignée du cercle photographique à cause des egos, explique-t-elle. Peu de photographes de notre époque ont gardé leur humour. Ils sont si sérieux. Et puis, de 1992 aux années 2000, j’ai déménagé à Miami et j’ai passé dix ans à lire, tranquille, dans mon coin. J’ai loué un appartement près de Miami Beach, juste à côté d’une bibliothèque qui commandait tous les livres que je désirais. Et ensuite je suis devenue amie avec le type qui louait les transats sur la plage, Freddy. Quand je quittais la ville, il était mon cat-sitter [nourrice pour chat]. Les gens pensaient que j’étais morte. »

Ils sont nombreux, les célèbres, à incarner la photographie de rue et la tradition humaniste. Inutile de les nommer. Certains arpentent les allées des festivals ou des foires, appareils en bandoulière, marchands aux pieds, paparazzis d’un jour aux aguets. Pour Jill Freedman, la légende a presque laissé place à l’indifférence. Parce qu’elle n’a pas su la construire, l’entretenir ? Parce qu’elle a toujours été excentrique ? Probablement. Cela ne suffit pas à expliquer l’oubli dans lequel elle semble aujourd’hui tombée. Pour le monde photographique actuel, où le succès passe d’abord par le carnet d’adresses, l’habileté à jouer des coudes et à plaire au plus grand nombre, Jill Freedman est une extraterrestre. Parce qu’elle a préféré emprunter des chemins moins fréquentés, parce qu’elle ne s’est pliée à aucune règle, son œuvre, prodigieusement riche, porte le sceau de l’immaculé. Une sorte de déclaration politique brute, pur reflet de ses convictions, de ses valeurs, et un trésor d’expériences plus folles les unes que les autres. Le produit entier d’une carrière qui n’en a jamais été une, et c’est là sans doute le plus extraordinaire.

Comme Jill Freedman ne s’arrête jamais de penser, elle travaille de l’esprit à son prochain livre, dont le titre est déjà tout trouvé : Madhattan. Jeu de mot entremad, littéralement « dingue », et Manhattan, et dont le contenu reste à filtrer parmi toutes les images de la frénésie new-yorkaise de ses années de jeunesse. Le reste de son temps, elle le passe à rêver. Rêver de « soirées déjantées en compagnie d’amis amusants ». Rêver, comme tout le monde en hiver, de soleil, de plages, de bons dîners et de bons vins. Et de réaliser ce qui l’obsède depuis des semaines : prendre le mois prochain un avion pour le Costa-Rica, en compagnie d’un grand écrivain, « l’âme sœur qu’elle n’a jamais eue ».

C’est une certitude, Jill Freedman est d’une fraîcheur à en charmer plus d’un. Parce que l’amour n’a pas d’âge. La nuit tombée, elle quitte parfois le quartier du Morningside Park, auquel son appartement fait face, et s’en va, seule, écouter du jazz. L’un de ses soirs-là, elle se livre, avec majesté, à une tirade digne des films de Woody Allen : « Pourquoi suis-je ici ? Une question que les philosophes ont posée à travers les âges. Pourquoi suis-je née ? Pourquoi suis-je ici ? Quel est le sens de… Quel est le sens du sens ? Y a t-il une vie après la vie ? Vous appelez cela une vie lorsqu’il pleut et que vous n’arrivez pas à attraper un taxi ? » À l’heure du départ, elle referme la porte avec ce même regard d’enfant, l’allure d’une divinité, prête à vivre encore un siècle d’aventures extraordinaires.« Rendez votre texte sexy », conclut-elle. J’y tâcherai.

Jonas Cuénin