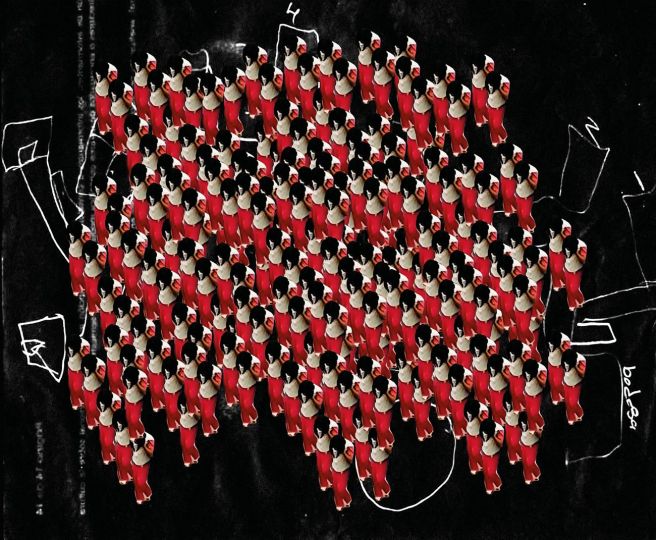

Denis Darzacq, en toute liberté.

Sa nouvelle exposition chez Laurence Miller s’appelle Act et s’intéresse aux handicapés moteurs et mentaux. Denis Darzacq, bonne mine et baskets à la mode, s’est attablé à la terrasse d’un restaurant mexicain de l’East Village pour nous parler de libération. Celle de corps en souffrance mais aussi celle de son propre esprit.

Depuis La Chute, la cote de votre travail ne cesse de grimper. Quel recul avez vous sur les dernières années ?

Denis Darzacq : C’est très surprenant, on a toujours l’impression de faire les mêmes images. Et tout à coup, il y a une série ou une image qui résume les autres. Chez moi, c’est toujours un corps qui, par sa mise en place dans le cadre, nous parle du monde d’aujourd’hui, souvent par l’abord des minorités. Pour La Chute, c’est Christian Caujolle qui m’avait dit de présenter la série au World Press, et je lui ai répondu que mes photographies étaient des mises en scène, que ça ne collerait pas aux attentes de photographies documentaires, elles réelles. Au lendemain du prix Art and Entertainment, cela a été une trainée de poudre, il y a eu énormément d’options de possibilités de travail, de choix, d’expositions. Christian Caujolle travaille depuis des années à dire qu’il ne faut pas catégoriser la photographie. Pour la première fois, des photographies de mise en scène parlaient peut-être mieux de la situation des banlieues françaises que des reportages de presse. La boucle était bouclée.

Comment est né Act, votre nouveau projet qui s’intéresse aux handicapés moteurs et mentaux ?

D. D. : Par plusieurs concordances. Dans La Chute et Hyper, j’ai travaillé avec des gens au plus bel âge de leur vie, qui ont une capacité physique extraordinaire, garçons ou filles. Comme je disais, on fait toujours à peu près les mêmes images. J’ai alors décidé d’en faire avec des corps qui depuis l’origine n’ont jamais réellement trouvé leur place dans la société. Des corps qui souffrent physiquement et psychologiquement. Parallèlement à cela, nos sociétés démocratiques ont abordé à peu près tous les types de minorités, qu’elles soient ethniques ou sexuelles. L’affirmation d’une minorité physique ou psychique fait aussi bien sûr partie de notre humanité et les artistes, au cœur des enjeux de société, n’abordent que très peu ce sujet. Ce qui m’intéressait là était de faire des images qui ne seraient pas à usage. Généralement, lorsqu’on photographie une personne handicapée, c’est en bas d’une page d’appel de don, avec un message de ce type : ayez pitié de nous, aidez nous ! Là, mes images sont exposés dans une des plus grande galerie de New York librement. On l’expose, on peut l’acheter, on peut la vendre, on la fait vivre, ça existe, ils existent, leur image existe.

Pouvez-vous nous expliquer qui sont ces gens qui se meuvent devant votre objectif ?

D. D. : Ce sont des corps qui prennent position dans le cadre, le cadre étant la société. J’ai fait appel à une troupe de théâtre qui s’appelle Mind The Gap, situé à Bradford, en Angleterre, me suis rendu dans des institutions pour handicapés dans la région de Brest et dans une clinique privée à Miami. La moitié sont des professionnels handicapés. Le principe était de montrer le moins les accessoires, comme un fauteuil électrique, pour éviter qu’ils prennent toute la place de l’image de la personne. Sauf quand ils deviennent accessoirisés.

Qu’est ce, pour vous, qu’une personne handicapée ?

D. D. : On est tous à un degré divers de handicap les uns par rapports aux autres. Il n’y a pas de définition, c’est le principe de la minorité. Vous allez être plus grand que moi, je vais être plus gros, je vais être plus vieux, vous allez être plus jeune, mais j’aurai plus de connaissances. Le problème, c’est que c’est la vie. Après, certains handicaps seront plus durs que d’autres, bien sûr.

Qu’est ce qui vous touche chez une personne handicapée ?

D. D. : C’est une autre humanité, commune. Certaines personnes m’ont dit : ‘Comment osez vous photographier des handicapés’. Je leur ai répondu : ‘Mais comment osez-vous ne pas les photographier ?’

Cette série comporte une multitude de fonds et de contextes, plus que dans vos deux dernières. Pourquoi ce changement ?

D. D. : Dans les travaux précédents, il y avait dans l’uniformisation des fonds quelque chose de peut-être trop excessif. Aujourd’hui, je m’en suis libéré, la forme devient moins importante. Ce qui a fait rentrer chaque photo dans la série est la capacité de chacun de ces gens à dépasser leur handicap pour prendre leur place dans le cadre. J’ai rejeté un tas d’images qui étaient trop passives. A Miami, je me souviens de cette image où ce garçon ne sait pas prendre la parole avec son corps. Par contre, au bout d’un mois, il a eu un geste fort en enfilant un t-shirt qui arborait cette inscription : ‘I reject your reality and I subsitute my own’.

Vos sujets prennent la parole et on a le droit, cette fois, d’aussi observer leur visage, leurs émotions…

D. D. : Pour Hyper, on est dans une métaphore absolue, on est entre être et avoir : comment trouver sa place dans une société uniquement mercantile. Désormais, dans Act, il s’agit de témoigner. Ce sont de vraies personnes, avec un nom, ce ne sont pas des métaphores même si les photographies le sont.

Peut-on coller à ce projet l’étiquette de programme de réinsertion sociale ?

D. D. : Mes photographies ne donnent pas de réponses, elles ne font qu’interroger.

Y a-t-il eu des moments difficiles ?

D. D. : Peut-être la première fois où je suis rentré dans les murs de l’institution à Brest, où je me suis demandé si j’allais supporter cette extraordinaire différence physique. Est ce que je vais être assez fort pour ne pas détourner les yeux, comme on fait tous, et m’en aller. Une fois qu’on a dépassé cela, on rencontre des hommes et des femmes.

Ne surfez vous pas un peu sur la vague du succès en adoptant votre style à ce sujet ?

D. D. : Est ce qu’on demande à un chorégraphe s’il n’en a pas marre de faire danser des gens ? Est ce qu’on demande à Jacques Demy s’il n’en a pas marre de faire des films à la Bergman ? Là, on ne peut pas dire que ces gens passent leur temps à sauter en l’air puisque ils ne peuvent pas.

Portraits, cadrages différents, attitudes variées : la série se démarque des précédentes par sa diversité…

D. D. : Oui, ce sont des images plus libres. Les professionnels d’Hyper exécutent leur mouvement et puis retournent chez eux. Dans Act, chaque photo est un manifeste, ces gens ne sortiront pas de leur état.

Savez-vous si vos images ont d’ores et déjà changé le regard de certains sur les gens qui y apparaissent ?

D. D. : Je ne crois pas au sauveur. C’est un mouvement général au même titre que le film Intouchables. A nouveau, il n’y a pas de commisération, on n’est pas là pour plaindre ces gens.

Argentique ou numérique ?

D. D. : Vendredi, j’étais chez Kathy Ryan, au New York Times magazine. Elle n’a même pas pensé une demi seconde à ce genre de question. On est envahi par les courbes des gammas, les RAW, les JPEG : je n’y comprend rien et je m’en fous. Cette conversation permet seulement de remplir le vide de l’anxiété de la création.

Vous aimez toujours avoir une distance par rapport à votre sujet. Quel objectif préférez-vous ?

D. D. : 50mm. Je n’aime pas la distorsion, ça donne trop d’emphase à la scène, j’aime bien le profil bas.

Travaillez-vous encore avec des journaux ?

D. D. : Oui, quand vous voulez.

Quel genre de commande ?

D. D. : Il n’y en a pas beaucoup. Rires. Dans un journal, la photographie est devenue la cinquième roue du carrosse. Quand quelqu’un rentre au service photo, c’est son premier poste, il a moins de la trentaine, il ne connaît rien, son précédent emploi était à la cafétéria.

Y a t-il des choses que vous n’aimez pas en photographie ?

D. D. : Des millions. A commencer par les mauvaises idées de Photoshop. La grossièreté je n’aime pas ça.

Que diriez-vous à un jeune photographe qui vient vous demander conseil ?

D. D. : Ca veut dire que je ne suis plus jeune… Le conseil, c’est de continuer à travailler, découvrir des choses, en France, à l’étranger, qu’il n’y a aucune raison de rester dans les quatre murs de son appartement.

Pouvez-vous nous parler de votre prochain projet ?

D. D. : Non. Rires

Propos recueillis par Jonas Cuénin

Denis Darzacq, Act – Meditations on the Disabled Body

Jusqu’au 15 juin 2012 à la Laurence Miller gallery

20 W 57th St, 3rd Floor

New York, NY 10019

(212) 397-3930