C’est un sous-bois calme. Une forêt de résineux qui filtrent une lumière grise, un sol soigneusement entretenu, propre, quelques arbrisseaux fragiles au vert plus tendre poussent entre les troncs chenus aux écailles d’écorce gris acier laissant apparaître ce brun rougeâtre caractéristique des espèces. Les troncs de trois des arbres, vers l’avant, sont ceints d’écharpes blanches brodées de couleur. L’image, en couleurs, prise à la chambre et d’une qualité technique impeccable est résolument frontale, sans effet. C’est une de ces images documentaires d’aujourd’hui, sans pathos comme il se doit et, si nous la retrouvions sur le stand d’une galerie d’art contemporain dans une grande foire, nous n’en serions pas étonnés : elle s’inscrit dans la droite ligne des réflexions formelles sur le paysages, elle flirte avec les échos du land art, elle pourrait appartenir à la vogue actuelle de l’image mise en scène. Si elle n’est pas contextualisée, si aucun mot ne vient nous apporter d’information, elle est, comme toutes les photographies, dotée d’un impact visuel indéniable qui n’a d’égal que sa totale imprécision par rapport à ce qu’elle représente. Organisation de formes dans le rectangle elle propose à notre œil de circuler dans sa géométrie pour un parcours qui, obligatoirement, nous ramènera à ces écharpes, à ces étoles qui, entre pansement et rituel mystérieux signalent simplement que ce bois n’est pas ordinaire, qu’il n’est pas comme les autres.

Mais cette image est accompagnée d’une légende, d’un texte : Kiev Bykovnia

Lieu où reposent entre 30 000 et 100 000 victimes. La plus grande nécropole des victimes du communisme soviétique en Ukraine. Des serviettes brodées, qui sont des éléments de rites ukrainiens traditionnels, populaires et religieux, sont attachées aux pins.

Cette photographie a été prise récemment par le photographe polonais Tomasz Kizny en Ukraine et fait partie de l’impressionnant ensemble qui l’a mené sur les lieux des fosses communes et des lieux des multiples massacres et exactions commis en 1937-1938 en Union Soviétique. Une autre étape du texte, plus complète, apporte encore d’autres informations que l’image est incapable d’apporter : « Les fosses communes furent découvertes par les hitlériens en 1941 dans une forêt de la région de Kiev. Après la guerre, une commission d’État soviétique mena une enquête et conclut qu’il s’agissait d’un massacre perpétré par les nazis.

En 1962, les fosses furent de nouveau ouvertes par des membres du Club de la Jeunesse Créative Sovremennik à Kiev, l’une des manifestations du mouvement culturel et politique des chestidesiatniki (génération des années 1960) en URSS, qui se développa pendant le Dégel à l’époque de Khrouchtchev. Dans le cadre de l’activité artistique bouillonnante du club, il y avait, entre autres, l’« Autre théâtre ukrainien », qui poursuivait les idées créatrices des artistes ukrainiens assassinés pendant la Grande Purge, comme le metteur en scène de théâtre Less Kourbas, le dramaturge Mykola Koulich ou le poète Mykola Zerov (fusillés à Sandarmokh, p. 284-289). Des artistes regroupés dans le club tentaient d’entretenir la tradition de la « génération fusillée », mais aussi de dévoiler la vérité sur les répressions elles-mêmes. La peintre et scénographe Alla Gorskaïa, le poète Vassili Simonenko, le metteur en scène de théâtre et le directeur du club Less Taniouk créèrent une commission sociale qui, à partir de récits de témoins, découvrit en 1962 des fosses communes de victimes du NKVD à Bykovnia. Elle adressa ce qu’il est convenu d’appeler le « Memorandum N°2 » aux autorités de Kiev, exigeant une enquête et une commémoration du lieu. La lettre resta sans réponse et ses signataires firent l’objet de répressions brutales. Vassili Simonenko fut battu deux fois par des « inconnus », puis après un troisième passage à tabac au commissariat de la milice, il mourut à l’âge de vingt-huit ans en 1963 des suites d’une maladie rénale. Alla Gorskaïa, qui malgré les menaces et les répressions, s’engagea sans compromission dans la dissidence, fut assassinée en 1970 dans des circonstances qui indiquent clairement qu’il s’agit d’un meurtre politique du KGB. Un autre membre du club, ami d’Alla Gorskaïa, illustre poète et dissident ukrainien, Vassyl Stous, qui avait passé dix ans dans les camps, mourut dans des circonstances non élucidées dans le cachot d’un camp en 1985. En 1988, une autre commission gouvernementale spéciale, créée à l’époque de la Glasnost, soutenait encore le mensonge officiel. Un monument dédié aux victimes « torturées par l’occupant fasciste » fut même inauguré. Un an plus tard, les autorités reconnurent qu’à Bykovnia gisent des victimes du stalinisme. En 2006, le président de l’Ukraine, Viktor Iouchtchenko, accorda au complexe mémoriel Moguily Bykovni (Les tombes de Bykovnia) le statut de lieu de mémoire national. ». Ces longues citations de textes que l’on retrouvera par ailleurs à leur place dans le déroulé du livre ont juste pour fonction d’éclairer comment se construit ici un dispositif d’information rigoureux lorsque l’opérateur sait que le moyen qu’il a choisi pour témoigner, s’il ne trompe pas, est incapable d’aucune vérité. Je vois aujourd’hui un lieu où se sont déroulés des faits atroces et dont toute trace a disparu pour le regard. La nature a repris ses droits et il faut que les descendants des disparus veillent à ce que leur souvenir en soit pas totalement effacé pour que je puisse, moi, témoigner non de ce qui s’est passé – je demande alors au texte des historiens de le conter – mais de ce qui est sous mes yeux et des pratiques de certains de mes contemporains, lorsqu’elles existent.

Cette image est suivie de deux autres, prises au même endroit et au même moment, dans des plans plus serrés et qui montrent, toujours sur des troncs d’arbres, des photographies et des textes, accompagnés de linges ou de rubans qui les fixent et les protègent et qui matérialisent la mémoire de disparus. Témoignage, mémoire. C’est autour de ces deux termes qui correspondent à la pratique de ceux qui ne veulent pas que l’on oublie les victimes que s’organise, de fait, tout le travail photographique de Tomasz Kizny. Il a choisi de travailler pour l’histoire et avec la photographie. Il questionne donc sans cesse la nature du temps photographique. Car, à bien y réfléchir, cette enquête, remontée dans le temps de l’histoire pour aller révéler des secrets enfouis au nom de la raison d’état, se résument dans les quelques centièmes de seconde qui enregistrent – d’une façon qui n’est certes en rien neutre ni objective même si elle est par ailleurs toujours fidèle à la recherche de la vérité des faits – un état des lieux tels qu’ils sont actuellement. Beaucoup ne portent aucune trace de ce qui fut, beaucoup sont strictement banals, voire pourraient être touristiques comme un remarquable bord de mer avec sa falaise. Ils sont liés par l’horreur de l’histoire puis, aujourd’hui, par le regard du photographe qui a choisi de toujours travailler en couleur, de conserver la même émulsion et de développer un point de vue documentaire.

Ce travail de documentation et de prise de vue s’articule avec une autre partie de la recherche et de la révélation, celle des archives. Tomasz Kizny nous avait déjà fait découvrir d’incroyables images du Goulag – je pense au théâtre, au creusement du canal, entre mille autres – et il nous donne aujourd’hui à voir une utilisation policière de la photographie. Héritière des illusions scientifiques de Bertillon, la pratique du fichage face-profil des « criminels » est vite devenue universelle, accompagnée de la sinistre numérotation et des classements hystériques. Ici, il s’agit, une fois de plus, de la représentation des victimes par les bourreaux. Ce qui nous restera, au-delà de la perception des objets eux-mêmes, marqués par le temps, ce sont ces regards, vides ou forts, hallucinés souvent, répétés par milliers. L’essentiel est ailleurs. Alors que, généralement, la police réalisait ces « portraits d’identité judiciaire » dans l’espoir de retrouver les malfaiteurs au cas où ils viendraient à s’échapper, il s‘agit ici d’images destinées à prouver que le « travail » a été effectué : ces portraits sont ceux de ceux qui ont été exécutés. Un sinistre inventaire visuel auquel, ici encore les informations textuelles sur l’identité des victimes vient donner un sens dépassant l’impact visuel. Ces images sont bouleversantes mais ne disent rien de précis. Ces portraits photographiques entretiennent aussi une singulière relation au temps : réalisés pour laisser trace – et preuve – de ceux qui allaient disparaître, captant une expression qui n’a duré que quelques centièmes de secondes, ils sont eux aussi « morts » durant près de trois quarts de siècle et, aujourd’hui, ils « revivent » en tant que documents, témoignage, souvenir aussi. Mais témoignage non sur des gens qui furent mais sur des pratiques, incluant la photographie, qui existèrent. Ils sont évidemment de même nature – bien que d’une esthétique moins sophistiquée – que les milliers de leurs semblables réalisés à Phnom Penh, dans le centre de détention et de torture de Tuol Sleng que les Khmers Rouges avaient rebaptisé S 21.

C’est dans l’articulation entre ces documents d’archive – qui doivent être correctement interprétés sous peine de n’être vus que comme des moments d’une esthétique du portrait – et les couleurs des images actuelles que se construit ici une proposition d’approche visuelle de l’histoire. Une histoire qui nous renvoie au fait que le vingtième siècle a été celui des destructions massives de l’homme par l’homme, des crimes contre l’humanité, des fosses communes – voir les polémiques que provoque aujourd’hui l’ouverture des fosses communes en Espagne ou au Guatemala sous prétexte de nécessaire « réconciliation nationale » – et que, au vingtième siècle, la mémoire a été écrite en partie par et avec la photographie.

Le numérique a entraîné notre monde dans celui de l’image, la photographie n’est plus dominatrice même si elle a encore des rôles a jouer au vingt-et-unième siècle. Il est plus que salutaire de la placer à sa juste place, entre document et expression, entre impossible « preuve » et indépassable dépendance du réel qui lui préexiste.

Une autre image de Tomasz Kizny le dit avec force. Encore un sous-bois, à l’automne, quand les feuilles des bouleaux ont tombées en tapis mordoré. La lumière est toujours grise, le point de vue toujours frontal. Sur le sol, trois cercueils rouges emplis d’ossements gris et une pile de couvercles de cercueils, du même rouge. M’ambiance est toujours aussi calme, comme si le temps s’était arrêté là. Ici, on a retrouvé des traces, des preuves du massacre. Le photographe l’a vu et nous le montre. Il documente. Mais il nous faut lire la légende pour savoir : Voronej Doubovka

Massif forestier dans la banlieue nord-est de Voronej, près de la petite ville de Doubovka. Lieu où reposent près de 8 000 corps. Les dépouilles des victimes ont été exhumées en 2008. ».

Naturellement, comme l’exige le dispositif, le texte qui, qui développe l’information.

Christian Caujolle

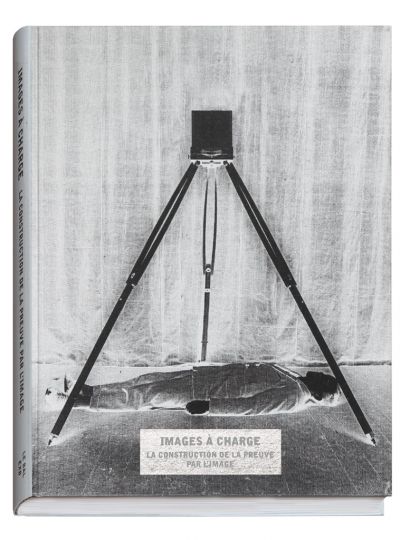

La Grande Terreur en URSS 1937-1938

Tomasz Kizny, Dominique Roynette

Traduit par Véronique Patte

Traduit par Agnès Wisniewski

Editions Noir sur Blanc

Format : 28 x 31,5 cm, 412 pages

ISBN 978-2-8825-0303-9

Prix: 40 Euros

Une partie de l’ensemble photographique de l’ouvrage La Grande Terreur sera présentée à Sète, à compter du 8 mai, lors du festival Images Singulières dans le cadre de l’exposition « All numbered » regroupant des documents de personnes ayant été numérotées en photographiées en vue de les détruire.