Dans un entretien à L’Œil de la Photographie, Joaquim Paiva, photographe et grand collectionneur de photographies brésilien, revient sur les rôles et réalisations méconnus d’une spécialité.

Votre collection de photographies est aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes, sinon comme la plus grande du Brésil. Comment la constituez-vous ?

Je collectionne aussi bien la photographie étrangère que brésilienne. Je peux acheter un travail car la thématique m’intéresse, ou parce que c’est une pièce réalisée par un artiste important… Mais j’ai aussi toujours osé choisir des pièces pour leur force, et su acheter, même lorsque l’artiste n’était pas encore connu. Collectionner s’apparente pour moi à la réalisation d’un autoportrait, comme l’est le travail de photographe d’ailleurs. Collectionner est un acte de création, la création d’une sorte de casse-tête, que l’on constituerait en essayant de mettre ensemble de nombreuses images.

Comment gérez-vous ce “casse-tête” ?

Une grande partie – environ les deux tiers – de ma collection se trouve aujourd’hui au Musée d’Art moderne de Rio. J’ai fait une première donation de 1 100 photos en 2005, puis plusieurs autres, et je compte à terme y déposer l’intégralité de ma collection. Je veux qu’elle soit montrée, diffusée. Les musées sont dépositaires de la mémoire d’une époque, et je crois très fort au rôle de l’artiste, comme en celui du collectionneur, comme médiateur entre les différentes générations. Laisser pour les générations prochaines ce que j’ai pu apprécier dans l’art me rend heureux.

Pouvez-vous me parler de votre travail personnel ?

La photographie va pour moi au-delà d’une passion pour l’art visuel. Mon père est mort lorsque j’avais 3 ans, et ma mère m’a toujours montré des photos de lui. La photographie a donc toujours été liée à une perte pour moi, une perte qui m’a toujours accompagné, mais que j’ai su transformer en passion.

En ce moment, je suis en train de travailler sur deux éditions à partir de mon travail. La première regroupera des reproductions à l‘échelle 1 de pages et couvertures de mes journaux intimes, que j’écris depuis maintenant 18 ans. J’écris, je dessine, je colle des images… Pour réaliser la sélection parmi les pages de mes 128 journaux, j’ai tenté de rechercher un équilibre entre le graphisme et le contenu des écrits. Après six mois de travail, je pense enfin être parvenu à trouver un équilibre, et avoir trouvé la sélection finale. Le livre sera bientôt imprimé à San Francisco, ville dans laquelle j’ai vécu il y a quelques années. A travers ce travail, je souhaite montrer la multiplicité des états d’esprits par lesquels l’on passe au cours de la vie.

Et l’autre projet d’édition ?

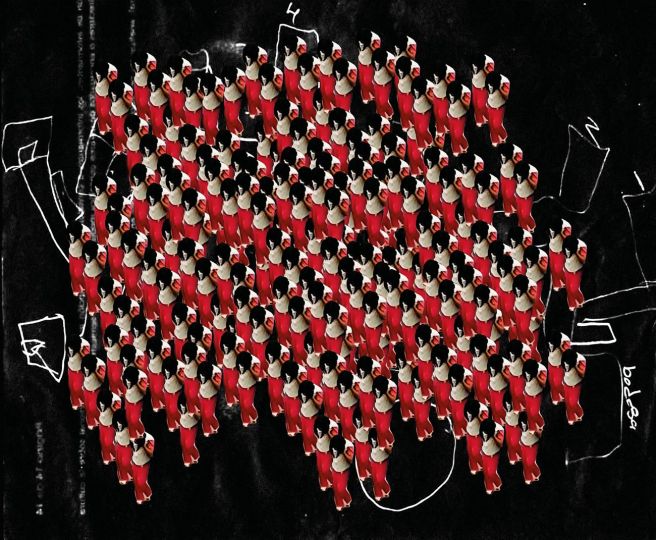

La seconde édition regroupera les images d’archive des performances que j’ai réalisées en tant qu’artiste entre 1970 et 1978, alors que je vivais entre Brasilia, Ottawa et Caracas. C’était une époque où, plus qu’aujourd’hui, l’artiste utilisait son propre corps comme matériau d’art, pour performer dans l’espace public, interagir avec les spectateurs. Le livre s’intitule Farsa. Truque. Ilusões. (Farce. Truc. Illusions.). Je crois toujours aux illusions, et je crois que j’y croirai jusqu’à la fin de ma vie.

Ces performances étaient-elles pour vous un moyen d’explorer les différents territoires sur lesquels vous viviez en tant que diplomate ?

Oui. Mais elles sont aussi et surtout le fruit d’une inquiétude. C’est un travail autobiographique, un chemin que j’emprunte tout au long de mon expérience artistique. C’est dur d’être un artiste. On est constamment traversé de pensées différentes de celles du reste du monde, et cela nous poursuit, nous écrase. Dans mes journaux, on peut lire des phrases qui reflètent ces pensées. J’ai par exemple écrit ou cité entre leurs pages « Je me sens imposteur », par rapport au fait d’être artiste, ou encore « l’art n’a pas de pitié ». C’est dur, mais parfois, la passion et la nécessité de faire sont plus fortes que tout. Je crois qu’il faut toujours accepter une part de sacrifice pour venir à bout de chaque projet, il faut de l’endurance. No Pain, No gain.

La forme du livre semble être très importante pour vous. Votre travail qui est probablement le plus connu, constitué de photographies de Brasilia, a également été édité sous la forme d’un livre.

Oui, j’ai fait de nombreuses expositions de mon travail, mais, pour moi, rien ne substitue à part le livre comme forme de diffusion de la photographie. Dans mon livre sur Brasilia, j’ai choisi de porter un regard différent sur la ville. La majorité des photographes ont capté la capitale pour son architecture, en cherchant à anoblir les lignes dessinées par Niemeyer. Ils l’ont photographiée grandiose, monumentale. Moi, j’ai choisi la couleur, ce qui avait été très peu fait à l’époque, mais aussi de photographier les gens, en me détachant de l’architecture. Lorsque j’ai réalisé les photographies qui composent ce travail, je vivais à Brasilia. Je prenais ma voiture pour sortir des quartiers dans lesquels je travaillais en tant que diplomate pour aller dans les périphéries, là où vivent les travailleurs qui ont construit la ville. Et je prenais des photos.

Votre interêt pour le Brésil, qui se reflète dans votre travail et dans votre collection, vient-il du fait que vous avez vécu pendant de nombreuses années à l’étranger ?

Le fait d’avoir été pendant longtemps – j’ai passé en tout plus de 20 ans à l’étranger – loin de mon pays m’a permis de voir le Brésil de manière beaucoup plus précise. Quand on voit son pays de loin, on l’idéalise et le “romantise”, mais on en voit également les défauts de manière beaucoup plus exacerbée. Malgré tous les problèmes du Brésil d’aujourd’hui, et la difficulté que l’on peut avoir à réaliser des projets ici, c’est un pays immensément créatif, et je crois en son art et ses artistes, et à la nécessité de les montrer et de les valoriser.

Propos recueillis par Elsa Leydier

Elsa Leydier est photographe et auteure spécialisée en photographie. Elle partage sa vie entre Lyon et Rio de Janeiro.