George Zimbel, photographe de stars et de l’ordinaire par Jean-François Nadeau

Le photographe George Zimbel est mort à Montréal à l’âge de 93 ans. Longtemps photographe aux États-Unis, où il est né, Zimbel était connu en particulier pour sa célèbre photo de Marilyn Monroe dans une robe blanche soulevée par l’air sortant d’une bouche d’aération de métro. Le cliché, iconique, avait été pris en 1954, à l’occasion du tournage du film The Seven Year Itch, de Billy Wilder.

Cette célèbre image constitue l’une des représentations les plus célèbres de l’idole du cinéma américain. George Zimbel n’y avait pourtant prêté attention que fort tardivement, en produisant des tirages à compter de 1976 seulement.

L’essentiel de son attention comme photographe était tourné vers d’autres intérêts que les célébrités, même s’il en a photographié quantité dans l’Amérique des années 1950 et 1960.

À plus de 80 ans, il se rendait encore à vélo à son atelier du boulevard Saint-Joseph, à Montréal, pour y travailler. Sur les murs blancs du petit bureau qui jouxtait sa chambre noire, tout comme dans le corridor qui y conduisait, on trouvait çà et là des photographies de Marilyn Monroe, de John F. Kennedy, de Jacqueline Kennedy, de Harry Truman, de la reine Élisabeth II ou de Pierre Elliott Trudeau. Ces têtes connues étaient cependant largement supplantées par des gens de tous les horizons, jeunes et vieux, saisis en une fraction de seconde de leur vie qui, tout compte fait, en disait peut-être moins sur eux que sur le photographe. «Il adorait parler aux gens, rencontrer du monde, échanger», affirme au Devoir son fils Andrew. «Il parlait à tout le monde.» Un moderne En entrevue, George Zimbel parlait simplement, avec chaleur. «Je suis un photographe qui appartient à l’époque “moderne”. Je m’intéresse d’abord de près à la vie des gens. Aujourd’hui, beaucoup de photographes sont plutôt “contemporains”:ils s’appliquent à photographier une chaise, un objet, un rien. Du banal, quoi. Je ne comprends pas trop cette approche, même si je la respecte. Mais moi, c’est l’humain qui m’intéresse.»

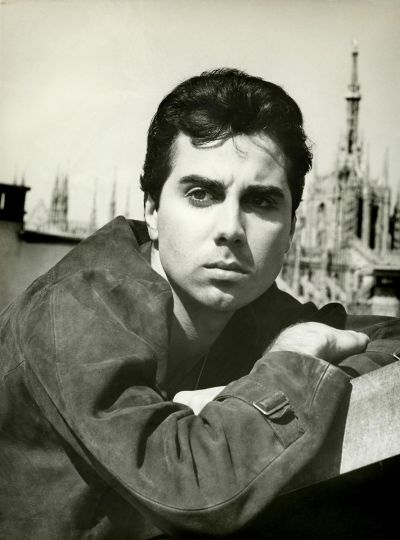

Né au Massachusetts dans une famille de juifs immigrants, puis installé pour sa vie professionnelle à New York, George Zimbel partage l’amitié de quelques-uns des meilleurs photographes de son époque. «Nous faisions tous de la photographie documentaire, rien d’autre. Mais tout était complètement différent entre l’un et l’autre parce que la clé de tout ça réside d’abord dans la personnalité du photographe. On trouvait que Garry Winogrand se moquait un peu des gens. Arnold Newman était juste, parfaitement juste, vous comprenez ? Moi, j’étais plutôt le romantique du lot…»Zimbel avait quitté les États-Unis dans les années 1970, après avoir travaillé pour plusieurs imprimés, dont le New York Times. Son départ pour le Canada constituait en partie une protestation contre la guerre du Vietnam, dira-t-il. Après quelques années passées à l’Île-duPrince-Édouard, il finit par s’établir pour de bon à Montréal en 1980.

Il ressentait une vive affection pour la photographie en noir et blanc, à son sens plus près de l’écriture et de la fragilité des sentiments humains qu’il entendait communiquer. «J’ai fait de la photographie couleur, mais pour moi, tout passe vraiment mieux par le noir et blanc. Je ne comprends pas aujourd’hui cette passion qu’ont les gens pour l’hyperréalisme que produisent les appareils numériques. C’est bien… à condition que ce soit vraiment ce que vous souhaitez faire ! Ce n’est pas pour moi.»Selon lui, la vie n’était pas du tout aussi nette et définie que ce que présente la savante juxtaposition des pixels des capteurs photographiques dernier cri. Au point où il avait longtemps repoussé l’achat d’un petit appareil numérique aux optiques allemandes qu’il avait pris l’habitude de traîner avec lui à la fin de sa vie. Après le décès de son épouse, survenu en 2017, il avait mis à peu près de côté la photographie, ce second amour de sa vie.

Un photographe humaniste George Zimbel était d’un abord facile, simple et chaleureux, ce qui facilitait ses rapports avec ses sujets. Il était fidèle à ses habitudes, comme sa fréquentation d’un petit restaurant asiatique où on l’a souvent retrouvé pour discuter à l’occasion d’entrevues, mais aussi tout bonnement pour discuter de photographie.

Zimbel appartenait à la famille des photographes humanistes issus de l’expérience sociale de l’immédiate après-guerre. Il se rendait photographier dans des bibliothèques publiques, dans des gares, dans la rue. «J’ai eu beaucoup de chance de photographier tout ça. Aujourd’hui, on ne m’accorderait jamais la permission de photographier dans des bibliothèques, dans des écoles ou dans des librairies… Plus personne ne peut prendre des photos sans se faire emmerder ! […] On n’a pas le droit, paraît-il, de photographier à titre individuel, même quand on est photographe comme moi. Mais la police peut le faire ! Un magasin peut vous filmer ! La Ville peut vous surveiller grâce à des caméras de surveillance ! Ça, c’est possible ! Voilà un concept ridicule. Toute une partie de notre histoire visuelle est perdue à cause de ces bêtises.»Dans un documentaire diffusé en 2016, George Zimbel constatait que «nous vivons une curieuse époque». «D’un côté, le pouvoir interdit aux photographes de faire leur travail — il n’est plus simple, par exemple, de prendre une photo dans la rue — tout en se l’appropriant par la suite très volontiers. Ce même pouvoir s’autorise par ailleurs à placer des caméras de surveillance partout.»Nous n’avons jamais été si épiés grâce à la multiplication des images, tandis que les vrais photographes peinent de plus en plus à travailler, malgré leur regard aiguisé et leur capacité à documenter notre histoire commune.

L’essentiel de l’oeuvre de George Zimbel est en noir et blanc. Il travaillait toujours avec le même type de pellicule, chargée dans les deux mêmes vieux Leica, bien qu’il affectionnât, à la fin de sa vie, un équivalent numérique.

Même âgé, George Zimbel continuait de se rendre à son atelier, où il s’occupait de ses milliers de négatifs tout en écoutant de la musique. Ses tirages, il les réalisait lui-même grâce à des agrandisseurs anciens sauvés de justesse d’un incendie qui ravagea un jour son atelier. Il utilisait des papiers photosensibles devenus rares depuis la révolution numérique. Il est mort paisiblement le 9 janvier à Montréal tout en écoutant Glenn Gould jouer Bach.

Le Musée des beaux-arts de Montréal lui avait consacré une exposition en 2015. Des tirages des photos de George Zimbel appartiennent aujourd’hui à quelques-uns des grands établissements muséaux, dont le MoMA et l’International Center of Photography, à New York, de même que le Museum of Fine Arts de Houston, le Musée d’art contemporain de Montréal, le Tokyo Metropolitan Museum of Photography. Plusieurs collectionneurs ont aussi acquis quelques-uns de ses précieux tirages au fil des années.

Jean-François Nadeau

Première publication dans Le Devoir www.ledevoir.com