Tabula Rasa, faire table rase, un geste radical qui est aussi le titre de l’exposition de Livia Melzi, artiste-chercheuse brésilienne, actuellement présentée à la galerie parisienne Salon H.

Ce concept symbolique prend une forme brutale et bien réelle dans l’incendie tragique du Musée National de Rio en 2018. Plus de 20 millions d’objets, issus de l’une des plus riches collections ethnographiques d’Amérique latine, disparaissent dans les flammes. Quelques trésors échappent miraculeusement à la destruction : la météorite de Bendegó, des fragments de céramique autochtone, des fonds photographiques… Livia Melzi les immortalise à la chambre, dans une série de plus de deux cents images, dont certaines sont exposées ici. Oscillant entre inventaire muséographique et œuvre d’art, ces clichés offrent une première piste pour répondre à la question que cette tragédie soulève : de quoi va être rempli le futur Musée National de Rio ?

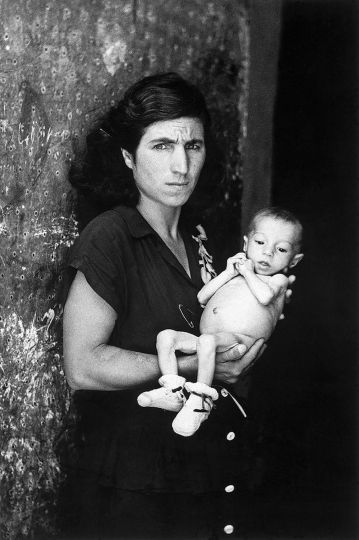

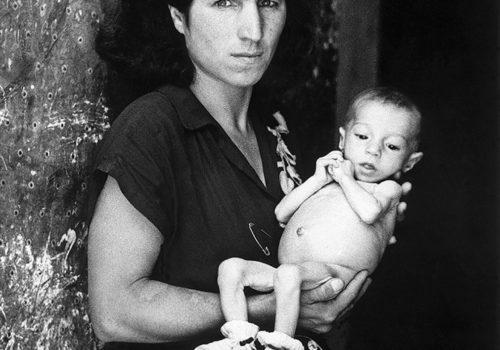

Un autre élément de réponse est à chercher du côté des capes Tupinambá, sujet de recherche de l’artiste depuis plusieurs années, présenté notamment en 2022 au Palais de Tokyo. Originaires des peuples guerriers Tupi de la côte brésilienne et utilisées à l’origine pour des rituels anthropophages, ces capes faites de plumes d’ibis rouge ont joué un rôle central dans la formation des imaginaires coloniaux européens dès le XVIe siècle, contribuant à façonner la figure du « cannibale nu », alimentant la diffusion d’images ambivalentes et stéréotypées. Aujourd’hui, il n’en reste que onze, et jusqu’à fin 2024, celles-ci étaient exclusivement conservées dans des musées européens. Désireuse de tisser un lien direct avec ces objets, Livia Melzi s’est rendue à leur rencontre. La photographie est alors devenue un moyen essentiel pour elle de les approcher, souvent reléguées derrière des vitrines ou dans des réserves. Quatre de ces « portraits » sont présentés ici.

La restitution très attendue d’une d’entre elles au Musée National de Rio a non seulement bouleversé cette série de photographies, mais aussi profondément ré-interrogé la conception du musée colonial et ethnographique tel que nous le connaissions jusqu’à présent. Margaux Knight, commissaire de l’exposition, explique : « Ce retour du manteau devient alors le prélude spéculatif d’une possible restitution ; il transforme le sens des photographies entières : les capes enfermées dans les vitrines européennes apparaissent comme des objets de fiction évoquant une réalité révolue. Il ouvre aussi la voie à des pratiques muséales plus équitables. »

Cet évènement trouve un écho dans la figure de Johan Maurits van Nassau-Siegen, dont l’image incarne la violence symbolique et économique des échanges coloniaux. Dans un geste activiste, Livia Melzi a récupéré le moule originel de son buste, érigé encore aujourd’hui dans trois villes du monde, afin d’en empêcher toute nouvelle reproduction. À partir de celui-ci, elle a réalisé un négatif en verre soufflé. Posé sur le fragment de ce visage en délitement, l’oeuvre symbolise à la fois le morcellement des objets spoliés et la dislocation des anciennes figures de pouvoir.

Une dislocation qui laisse place à d’autres référents. Sur le mur d’en face, on peut admirer l’autoportrait de Glicéria Tupinambá, co-réalisé avec Livia Melzi en 2022, où elle porte le manteau Tupi qu’elle a elle-même fabriqué, dans un acte fort de réappropriation politique et féministe. Artiste et militante, récemment exposée à la Biennale de Venise, elle fait partie des représentants des communautés autochtones à intégrer les équipes du Musée de Rio. Une grande première pour l’institution.

La table rase, loin de se limiter à une destruction, incarne alors une promesse de renaissance. En utilisant la photographie comme un outil de redistribution du pouvoir, Melzi interroge les enjeux actuels auxquels sont confrontés les musées et participe ainsi au « travail d’imagination urgente » pour réinventer les institutions culturelles, cher à Françoise Vergès. Un sujet qu’elle continue d’explorer, en ce moment même, en réfléchissant au futur des musées européens après les restitutions. Que restera-t-il à exposer ? Que faire de ce vide ? Une fiction spéculative, mais plus que jamais d’actualité. À suivre donc de près.

Marine Aubenas

Tabula Rasa : Livia Melzi

Jusqu’au 18 avril 2025

Galerie Salon H

6/8 Rue de Savoie

75006 Paris

https://salonh.fr/