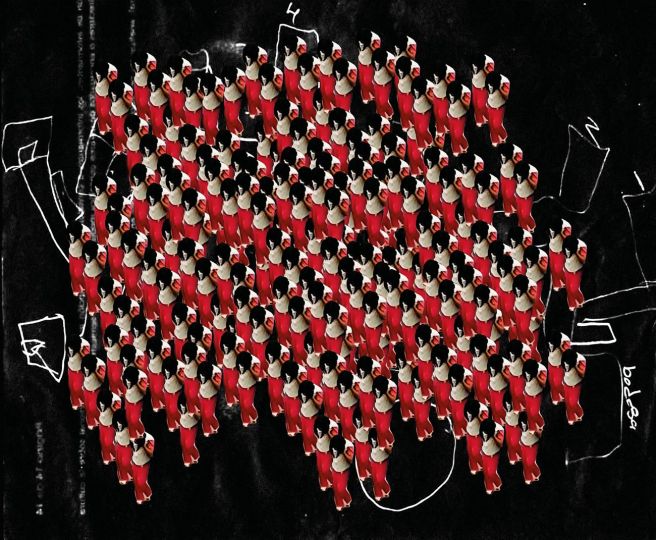

Au détour d’une rue étroite du quartier de Mitte à Berlin, la galerie Robert Morat accueille entre ses murs le photographe italien Matteo di Giovanni. “True Places Never Are” est une trilogie née d’années à redécouvrir des lieux connus et arpenter des lieux méconnus.

C’est l’aspect indéfinissable que peuvent revêtir les endroits dont nous croisons le chemin qui est le cœur du travail de Matteo di Giovanni. Les trois séries présentées, chacune accompagnées de leur livre (et l’objet livre a son importance) – I wish the world was even (2019), Blue Bar (2020) et I had to shed my skin (2022) – s’entremêlent et forment ensemble le journal de bord du roadtrip intérieur traversé par Matteo di Giovanni cette dernière décennie.