Sotto Voce – Déambulations romaines

Frédéric Guy nous invite à une déambulation à Sotto Voce dans le palimpseste romain, à demi-voix donc, comme murmurée, en un cycle temporel autant que spatial dessiné par les lumières d’une civilisation unique, identifiable au premier regard.

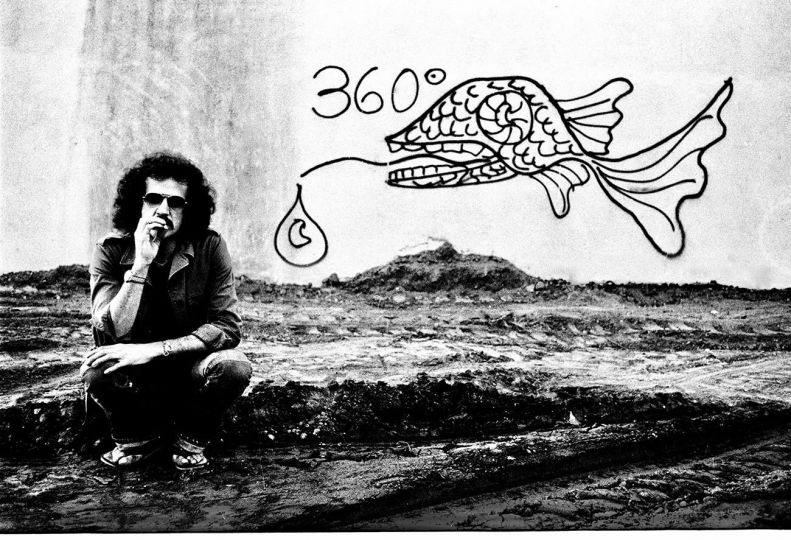

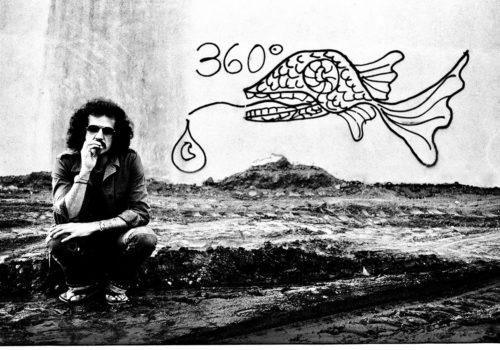

Ses premiers regards, Frédéric les tient semble-t-il de son père, photographe en Algérie, qui l’initia aux classiques du cinéma en noir et blanc. Et même s’il se définit comme un autodidacte, les visions néo-réalistes du cinéma italien, les odeurs de ferraille de ses robustes Leica et les effets des techniques du Polaroïd auront sans nul doute façonné son esthétique.

Le jeu qui consiste à retrouver dans un imaginaire les influences des maîtres est souvent vain car tout photographe a nourri son regard des images qui ont construit son univers sensible. On pourra toujours se référer aux ambiances douces d’un Stieglitz ou floues d’une Dolorès Marat, à la poésie d’un Sudek ou aux constructions d’un Kertesz, à la photographie de rue d’un Robert Franck ou d’un Sergio Larrain, sans oublier les gammes décolorées des pictorialistes découverts tardivement, le « style » propre à tout écrivain de lumière s’impose à lui-même.

Si l’on doit retenir une inspiration , ce sera celle de Bernard Plossu, dont Frédéric admire la délicatesse, la liberté de cadrage et la démarche d’un voyant « qui ne laisse d’autres traces dans l’espace que des images », l’humilité qui le conduit à disparaître derrière elles et de n’avoir rien à prouver. Mais également le goût pour l’argentique qui « compose avec le facteur temps », et les petits formats qui « créent une distance avec la réalité, fragmentent les scènes de vie, soulignent l’intimité ». Sotto Voce est composé à partir d’images, argentiques donc, non recadrées, non retouchées, prises en 2012 avec un Leica de 1948, et qui ont reposé pendant une décennie pour plus de recul.

Frédéric s’est attaché à privilégier les « atmosphères » qui lui sont chères et propres, et ainsi traduire sa métaphysique romaine. Mais également à laisser résonner les photographies en diptyques et triptyques, qui appellent les images charnières capables de scander et laisser respirer les séquences.

Il s’est senti libre de jouer entre symétrie et dissymétrie, antique et baroque, échelle harmonieuse et disproportion, pureté des lignes et flou, contrejours et éclats de lumière, réalisme et abstraction. Il en découle une déambulation dans un décor entre terre et ciel, de l’aube à la nuit, introduite par des silhouettes perdues sur une portion d’horizon et par un oiseau emblématique qui se reflète à l’insu du photographe dans une flaque d’eau.

D’autres oiseaux appellent les arbres, qui appellent la pierre des ruines et les espaces vides d’un théâtre en attente de ses acteurs. Les périodes s’entrechoquent, quelques apparitions dignes de Mario Giacomelli, dans des ambiances à la Gianni Bernego Gardin, esquissent des instants décisifs bien loin des implacables constructions d’un Henri Cartier-Bresson.

Puis le regard se focalise sur les matières et les ombres qui animent, au même titre que les passants, le substrat d’une ville qui, non seulement engendre les « clichés » – et tant pis si le terme reste considéré comme péjoratif ! – mais ne peut s’en passer.

L’abstraction des jeux d’ombre scelle le lent passage vers l’obscurité. Retour aux cases départ de l’univers du cinéma, un banc vide fait naître la poésie fellinienne, chacun retrouve son monde onirique, entend la musique de sa nuit transfigurée.

Ferrante Ferranti – Mars 2022