Jusqu’au 3 décembre, la galerie Jackson Fine Art, à Atlanta, propose une exposition du photographe américain Duane Michals, intitulée The Narrative Photograph. Portrait d’un amoureux du récit et du songe.

Qu’il soit en train de créer, d’enseigner, de bavarder ou simplement de vivre, Duane Michals reste un homme de cœur. C’est ce qui en a toujours fait un photographe à part, attaché à l’authenticité et aux expériences extraordinaires. Amour de l’imaginaire, amour de la fantaisie, amour de l’humanité, du savoir, de la curiosité, amour de l’humour. À 81 ans, cet enfant d’une famille pauvre de mineurs de McKeesport (Pennsylvanie) fait figure d’héritier d’un état d’esprit unique, celui qui rassemble une liberté absolue de penser et la toute-puissance du rêve. Impossible de ne pas céder à sa véhémence, rempart contre la facilité, ou à ses jeux de dérision, gardiens d’une humilité que le succès n’aura jamais su abîmer. Il manie la provocation comme un écolier devant l’autorité, s’amuse du monde et des autres, jamais avec mépris, simplement avec malice, juste pour lancer un défi à tout ce qui est établi. « Docteur Duanus » – comme il aime s’appeler – a le regard doux, la voix délicate, mais le goût pour les mots sans façon. Il les utilise pour accompagner son émerveillement des choses simples, une poésie du quotidien qui devient théâtre fantastique, lorsqu’il se mue en clown de rue ou en comédien dramatique pour la romancer. Là, devant soi, ressurgit presque l’atmosphère des films de Georges Méliès, et avec elle l’envie d’écouter des histoires merveilleuses. Quelque part, Duane Michals n’est ni photographe ni artiste – deux mots qu’il bannit presque de son vocabulaire –, il est autre chose, un être indéfinissable par la catégorie, une sorte de magicien pour enfants.

Pour comprendre le conte de Duane Michals, il faut se replonger dans l’Amérique de la Grande Dépression immortalisée par la photographe Dorothea Lange. Lorsqu’il naît en 1932 à McKeesport, ville marquée par l’essor de l’industrie de l’acier, puis par l’exil forcé de sa population, sa destinée semble toute tracée : il prendra le chemin de l’usine, comme son père, ses oncles ou son grand-père. Ses parents – « un couple marié », mais dont il doute « qu’ils se soient réellement aimés » – ne le poussent pour autant pas à suivre le même chemin. Et le foyer familial n’est pas l’endroit préféré du petit Duane. « Il y a toujours eu un manque de chaleur, se rappelle-t-il. Entre moi et mon père en particulier. » Touché par les années de pauvreté, il s’imagine plutôt en voyageur. « J’ai compris assez vite que je n’étais pas destiné à McKeesport. Cette ville n’a jamais été pour moi une destination mais un point de départ. Assez jeune, j’ai appris à prendre des risques, à faire confiance à mon imagination. Je me suis toujours dit que j’irais à New York, pour y vivre des aventures, simplement des aventures. L’aventure reste encore aujourd’hui mon seul vrai credo. »

À McKeesport gisent encore les ruines de sa maison d’enfance. Une bâtisse de briques et de bois, décrépie par le temps comme toute la ville, et que l’on peut apercevoir dans The Man Who Invented Himself, un documentaire du français Camille Guichard, sorti en novembre 2013. Pour les besoins du film, Duane y est retourné. C’est là, au milieu d’autres bicoques abandonnées, qu’il raconte ses souvenirs et ressuscite la mémoire de ses voisins fictionnels d’époque, de Madame Bovary, « qui flirtait avec mon père », à Mister Darcy, le personnage mythique de Jane Austen, avec qui il aimait partager « le thé et les sandwiches au concombre ». La nuit, Duane Michals emmenait tous ses célèbres amis pour une marche jusqu’au phare qui se tenait en haut de la colline attenante. Un phare « avec un escalier de 1000 marches, d’où on pouvait apercevoir, par beau temps, les lumières étoilées de la tour Eiffel ». Mais aujourd’hui, « tout ceci a disparu ».

Car si certains songes sont restés à McKeesport, sa légende s’est plutôt écrite, comme il l’avait prévu, à New York. Son appartement lumineux, acheté à deux pas de Union Square en 1965, regorge d’autres souvenirs intemporels. C’est ici que Duane Michals a imaginé et réalisé la plupart de ses photos, si bien que le lieu, à l’atmosphère qui ramène le visiteur dans le siècle passé, paraît avoir une conscience. On y découvre, côtoyant des plantes, les œuvres des âmes qu’il admire : Balthus, René Magritte ou encore André Kertész. Parfois, ces acquisitions l’aident à dormir, comme cette photographie de Paolo Ventura, accrochée à un mètre de son lit et qui met en scène un Arlequin assoupi. Souvent, elles sont des inspirations du quotidien, tel ce petit carnet ouvert et posé sur un pupitre de musicien – un recueil de mangas japonais datant de 1820, dont il tourne de temps à autre la page, pour en faire « une exposition sans fin ». Sur une petite table adjacente trône une photographie noir et blanc de son père, puis une autre de lui en compagnie d’une petite amie, Tillie Bush, une fille de mormons rencontrée lors de ses études d’art à Denver. « Ça, c’était avant mon homosexualité, livre-t-il. Vous savez, les mormons croient tout un tas de choses complètement dingues. Et puis, au bout de quelques semaines, elle a voulu se marier. Vous imaginez ? »

Depuis cinquante-trois ans, Duane Michals partage sa vie avec son compagnon de toujours, Fred Gorree, un architecte qui, atteint de la maladie de Parkinson, le « fait encore beaucoup rire, mais s’inquiéter encore plus ». Fred demeure en permanence à ses côtés, assisté d’un aide-soignant. En cet après-midi d’août, Duane travaille, tout en lui portant une touchante attention, comme on s’occuperait d’un enfant à qui on apprend à marcher. « C’est le cycle de la vie. Quand on vieillit, on revient aux sources de l’existence. » La musique classique bat son plein et Duane, pinceau à la main, apporte la touche finale d’une pièce de sa nouvelle série, Famous French writers (Ecrivains français célèbres, 2013), commandée par la galerie Esther Woerdehoff, à Paris, et dont certaines œuvres sont aujourd’hui à l’affiche chez Jackson Fine Art. Ce sont des photographies anonymes maquillées à l’huile, sur lesquelles figurent les portraits imaginaires des hommes de lettres français qu’il préfère : Sartre, Proust, Apollinaire, Voltaire ou encore Genet. Un mélange d’images en noir et blanc et de peintures colorées, né de la simple envie de « satisfaire sa curiosité » vis-à-vis de cette association. « Vert ou bleu ? Qu’en pensez-vous ? Non, allez, rouge, il y aura plus de vie ! » Rien n’est encore terminé, mais déjà, au regard de l’œuvre de Duane Michals, la série sonne comme une nouveauté. Ou plutôt comme un retour à son premier amour, pour lui, « le peintre raté ».

Le règne de l’imaginaire

Duane Michals n’a jamais étudié la photographie. C’est sans doute pour cette raison qu’il a perpétuellement manipulé le médium sans aucun complexe, sans se référer à une quelconque œuvre ou figure, maudissant même les traditions établies. Lorsqu’au soir des années 1950, il se lance dans la pratique, il voit d’abord en l’image une façon d’exprimer des idées, une vision du monde ou de l’existence. Ainsi, il faut approcher son travail comme celui d’un écrivain ou d’un philosophe se servant des éléments de la réalité pour questionner et dépeindre ce qui est seulement imaginable. C’est une photographie de la pensée. « Je suis chanceux, dit-il, car j’ai eu l’opportunité de transformer toutes les expériences de ma vie en art. Je n’ai presque jamais utilisé mon appareil photo pour m’intéresser à la vie ou à l’expérience de quelqu’un d’autre. Cela ne m’a jamais traversé l’esprit de me rendre à Harlem pour photographier la communauté noire, comme mon contemporain Bruce Davidson. En ce sens, je suis plus nouvelliste que photographe. »

Sa découverte de la photographie survient pourtant en 1958 lors d’un voyage en URSS, pays ouvert depuis peu aux Occidentaux, et dont il photographie les marins, les enfants, les artistes de cirque. Autant de portraits que l’on peut associer au genre documentaire, même si l’intéressé vomirait littéralement l’expression. De retour à New York, Duane Michals effectue quelques commandes, commerciales dans l’ensemble, et s’intéresse surtout à la peinture, et une en particulier. Des surréalistes – Balthus, René Magritte, Giorgio De Chirico, assurément ses préférés –, il aime la théâtralité et le mystère, l’inconscient, les jeux sur le double, la façon de penser la liberté surtout. Ses premières rencontres avec leurs œuvres ont lieu au MoMA, où il reste « scotché par l’intrigue » devant La Rue de Balthus (1933), puis dans les pages du magazine américain Harper’s Bazaar, où il découvre un Magritte en 1960. « Il y avait cette fille nue qui tenait un miroir, avec le reflet de son corps entier dans le miroir. Je pensais que c’était une photographie, et je me suis demandé comment une telle image était possible. Mais c’était en réalité une illustration. » En 1964, s’inspirant d’un travail d’Atget – le seul qu’il ait peut-être un peu copié –, Duane Michals accouche d’une première vraie série intitulée Empty New York (New York vide), où, dans des compositions d’intérieurs somme toute assez classiques, il imagine sa ville d’adoption sans présence humaine. « Atget est important pour moi, explique-t-il. Ses images très théâtrales, ses mises en scène, ses atmosphères mystérieuses m’ont toujours fasciné. C’est lui qui m’a amené aux séquences. » Duane Michals a 32 ans, Henri Cartier-Bresson vient de terminer ses Carnets mexicains et est déjà le père de « l’instant décisif ». Comme dans un affront au maître d’école, lui, le trublion de la photographie, couve un nouveau-né qui va révolutionner l’approche de l’image.

En adaptant les mises en scène complexes de la peinture surréaliste à la photographie, Duane Michals va aller à l’encontre du « règne de la logique », celui-là même que fustigeait André Breton dans le Manifeste du surréalisme. Avec The Woman Is Frightened by the Door (La femme a peur de la porte, 1966) mais surtout A Man Going to Heaven (Un homme marchant vers le paradis, 1967) et The Spirit Leaves the Body (Le voyage de l’esprit après la mort, 1968), il n’est plus question d’histoires réelles en une seule image, mais de plusieurs clichés juxtaposés qui révèlent cinématographiquement une scène imaginaire. Avant lui, le seul à s’être essayé au procédé de la séquence fut Eadweard Muybridge dans sa décomposition du mouvement humain (Homme montant des escaliers – 1884), ou peut-être Chris Marker dans son « photo-roman » intitulé La Jetée (1962), œuvre qui lui ressemble dans le style (malgré le fait que ce soit un film) mais que Duane Michals n’a étrangement jamais vue. Au-delà de l’innovation, l’Américain découvre une manière d’aborder avec profondeur toutes les questions qui l’habitent. Que se passe-t-il après la mort ? Qu’est-ce que la mémoire ? Qu’est-ce que le temps ? Comment représenter la condition humaine ? Dans ses « bandes dessinées » existentielles, rien n’est dû au hasard, ce sont des idées mises en scène, la matérialisation de ses désirs et de ses peurs. Chez lui, tout devient matière à photographies, surtout ce que l’on ne peut, d’ordinaire, qu’évoquer : l’anxiété, les chagrins, les rêves, les cauchemars, l’attirance sexuelle, les souvenirs. Contrairement à la plupart des photographes, de notre temps et peut-être encore plus du sien, Duane Michals a décidé de parler de lui, et non des autres. « Pour beaucoup, la photographie est principalement affaire de description. J’ai toujours pensé qu’il fallait apporter de la perspicacité aux images. Regarder n’est pas assez, il faut s’obliger à imaginer. »

L’une de ses séquences les plus étonnantes est sans doute The Spirit Leaves the Body. Dans une salle assombrie, un corps nu gît sur une table drapée. Au moyen de doubles expositions successives, Duane Michals fait apparaître le spectre de l’homme, le fait s’asseoir, puis se lever. Comme dans un film de science-fiction, cette silhouette translucide effectue quelques pas, puis passe devant l’objectif au premier plan. Le génie est là : pour la première fois, un photographe a réussi à surprendre l’âme humaine. Dans A Man Going to Heaven, il s’intéresse à nouveau au thème de la mort, imaginant encore un homme nu gravissant un grand escalier jusqu’aux portes du paradis. « Cette porte du paradis, raconte-t-il, c’est celle du toit de l’immeuble. Oui, juste là-haut, il faut que vous vous y rendiez. Comme cet homme marchant vers la lumière, retournant vers la source, laissant derrière lui toute personnalité ou le drame de sa vie. » Avec Grandpa Goes to Heaven (Grand-père s’en va au Paradis, 1989), Duane remplace la gravité par la béatitude. Cinq images dévoilent un vieil homme aux ailes d’ange qui monte au ciel et salue de la main son petit-fils en souriant. Ici, la mort devient agréable à voir, au point que l’on voudrait presque vivre ce moment. Quelle est donc la meilleure façon de mourir ? « En s’endormant, répond Duane Michals. Imaginez qu’à cet instant, vous commenciez à rêver puis à ne même pas remarquer que vous mourez. Et puis là, vos rêves vous emportent vers de nouvelles expériences. Et hop, la vie continue. »

Dans Paradise Regained (Le Paradis retrouvé, 1968), la séquence déshabille lentement un couple immobile – Adam et Ève –, et remplace leur environnement moderne – meubles, tasse à café, réveil – par une multitude de plantes vertes. Bien plus que les hommes, Duane Michals déshabille ici la société et s’interroge sur un possible retour à l’innocence, comme si l’état de grâce était bel et bien associé à la perte de biens matériels. The Human Condition (La condition humaine, 1969) manie à nouveau la transformation : on y observe un homme sur le quai du métro new-yorkais, soudain pris par un faisceau de lumière qui l’avale progressivement jusqu’à le convertir en galaxie au centre de l’univers. « J’ai toujours aimé questionner la nature de mon existence, et m’inspirer d’autres pensées similaires. Giorgio De Chirico a ainsi dit : Que peut-on contempler d’autres que l’énigme ? »

Bien que les thèmes abordés par ces séries paraissent complexes, les photographies de Duane Michals sont en réalité assez simples, chacune d’elles étant un épisode de sa réflexion. Mystiques, parfois surnaturelles, résolument attachées à la métaphysique, elles n’oublient jamais un élément indissociable de la personnalité de Duane : l’humour. Chaque photo est truffée de gags et de loufoqueries, à l’image de son quotidien, qu’il s’efforce à alimenter en frasques, blagues absurdes et attitudes taquines. Pour rire du regard, il faut voir cette série où un cheval entame une partie de cache-cache avec un homme jouant au solitaire (Nightmare, Cauchemar, 1974). Ou bien celle intitulée Burlesque (Revue burlesque, 1979), où il chevauche un pinceau géant en compagnie d’un ami qui en fait de même avec une énorme chaussure. Et à chaque travail, il se voit dans la peau d’un débutant. « Parce qu’un débutant apporte toute son attention. C’est encore mieux quand on ne sait pas ce que l’on va réaliser. »

C’est en cela que Duane Michals paraît si loin des sérieux photographes contemporains que l’on célèbre aujourd’hui. C’est un poète au cœur tendre, un authentique qui ne conceptualise pas la photographie pour la vendre. Quelques minutes lui suffisent pour démanteler notre conception de l’image, et nous permettre de la reconstruire, seulement par son comportement. Il présente des possibilités, se pose les vraies questions, mais jamais n’y répond définitivement ; elles sont vouées à justifier son grand amour avec le fantastique. Le rêve est « le film de minuit de l’esprit » et se traduit par le portrait d’un homme qui somnole près d’une boule à neige renfermant un New York miniature (What are dreams ?, Que sont les rêves ?, 1994). Le cauchemar est celui d’une petite fille lisant un livre sur une chaise, qui se fait surprendre par le réveil d’un imperméable sombre et d’un chapeau accrochés à un porte-manteau (The Bogeyman, L’Épouvantail, 1973). Quant à combattre ses obsessions, comme celle de la mort – peut-être la seule qui ne l’a visiblement pas quitté –, il faut se rendre à l’évidence : Dr. Duanus n’est pas psychiatre. « Il y a quelques années, j’ai voulu me préparer à ma propre mort et j’ai commencé à méditer sur le sujet. Mais cela n’a pas marché, car je trouvais que j’étais un imposteur. C’est comme cela. La nature est sémantique et la mort est une simple retraite de la vie. »

Le goût de la dissidence

Nul doute que Duane Michals a appris très tôt les vertus de l’échange. Il est ainsi commun de penser que notre existence est jalonnée de rencontres importantes, d’évènements dont les facteurs aléatoires altèrent irrévocablement le cours de notre vie. C’est précisément cette idée qui apparaît dans Chance Meeting (Rencontre fortuite, 1970), séquence où le photographe décompose l’entrevue de deux hommes qui marchent dans la rue et dont les regards se rencontrent. Avec cette série, née d’une expérience personnelle à Times Square, il initie une réflexion sur les conséquences de la croisée des chemins. Celui des hommes et des femmes, ou celui, ici sous-entendu, des hommes et des hommes. Intensité du contact visuel, développement des sentiments : si certaines des images de Duane Michals montrent de manière douce des corps désirables (How Nice to Watch You Take a Bath, C’est un plaisir de te regarder prendre un bain, 1986) ou des parties séduisantes (The Most Beautiful Part of a Woman’s Body, La Plus Belle partie du corps d’une femme, 1986), ses saynètes ne s’interdisent pas la violence. On la retrouve dans I Remember the Argument (Je me souviens de la dispute, 1970), The Old Man Kills the Minotaur (Le vieil homme tue le Minotaure, 1976) mais surtout dans The Moments Before the Tragedy (Les instants qui précèdent la tragédie, 1969), qui dépeint les instants précédant l’agression par un homme d’une femme sortant d’une bouche de métro. Comme le ferait une photographie de guerre, c’est une manière brutale de toucher l’inconscient, de sensibiliser les esprits aux dérives de nos mœurs, de nos sociétés. Mais cette brutalité ne rime jamais avec vulgarité ou spectacle. Duane Michals utilise subtilement une donnée quasi oubliée de la photographie de la réalité : la suggestion.

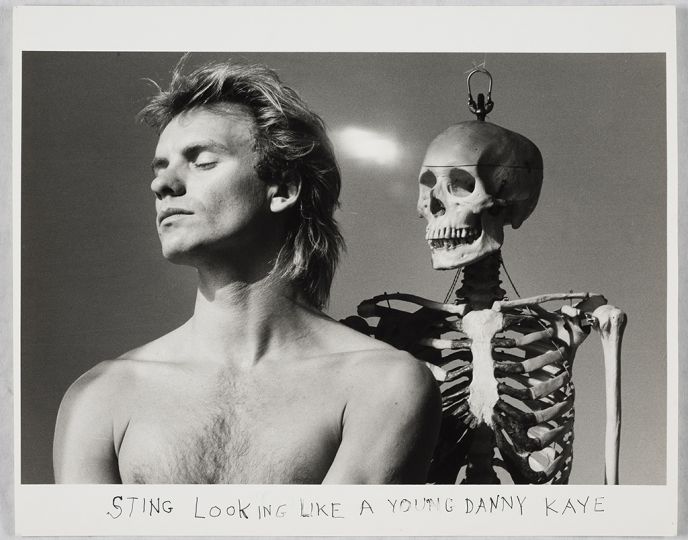

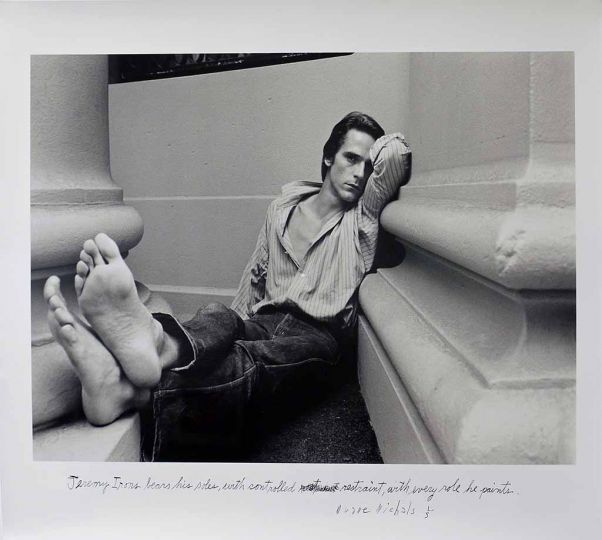

Duane Michals est également devenu célèbre par une autre rencontre : celle de l’image et du texte. Dans les années 1970, la simple séquence, qui dépasse désormais la dizaine de photographies, ne le satisfait plus. Il nourrit en parallèle une vraie passion pour les mots, commence à les insérer un peu partout, en titreau-dessus des images, en vers de poésie au-dessous, et un peu à l’intérieur comme dans By, Buy, Bye ou To, Two, Too (1984), où trois personnages se lancent ces courts messages peints par le photographe. Pour The Home I Once Called Home (La maison que j’ai un jour appelée mon foyer, 2003), ils accompagnent un album de famille – réalisé peu après le décès de sa mère – où sont dévoilées l’intimité de ses proches et les histoires que renferment sa maison d’enfance, au travers d’un magnifique voyage dans le temps. Plus rien n’empêche alors le spectateur de s’approcher, lire et réfléchir, et pourquoi pas délaisser cette notion révolue que la photographie, formidable outil psychologue, n’est qu’une simple conception esthétique. Ainsi, au bas du portrait d’un homme aux yeux fermés, intitulé In the Circle of All Things (1991), Duane Michals inscrit à la plume, presque avec une écriture d’enfant (il laisse volontairement une rature) : « Imagine alors ceci si tu peux, / Avant que le temps ne soit une pensée, / Quand tout n’existait pas, / Et que le prestidigitateur devait encore faire son tour. / Dans ce repos, immobile, centrée, / Une clarté choisit d’exister, / Puis d’un tour rapide du kaléidoscope, / Tout devint, de l’étoile au ver de terre. / Et toi qui lis, et moi qui écris, / Sommes des germes conscients de cet enchantement. »

L’histoire ne le dit pas, mais le talent de Duane Michals a dû en énerver plus d’un. A commencer par Cartier-Bresson, dont il fait connaissance lors d’un vernissage d’exposition au MoMA « vers 1970 », qui le saluera poliment « avant de le dévisager » en apprenant son nom. Et pour cause, l’Américain a toujours été en guerre avec l’image fixe, la parfaite, celle, nette au possible, qui ne laisse aucune place à l’imperfection. Or, chez Duane Michals, le flou est un art. Alors qu’il n’était que le signe d’une photo ratée, il l’utilise pour déformer l’apparence, signifier l’apparition et la disparition, personnifier l’invisible, éveiller le rêve. Selon le cas, il s’en sert aussi pour illustrer un caractère, comme dans la série de trois images où les traits du visage d’Andy Warhol, un autre originaire de McKeesport, s’évaporent petit à petit sous son objectif (1958). « Quand il est devenu célèbre, révèle-t-il, je n’ai plus entendu parler de lui. Ce portrait est bien à son image : Andy était un homme sans personnalité, quelqu’un de presque faux. »

Il y a bien sûr ceux qu’il ne supporte pas, les produits du marché, auxquels il a consacré un livre satirique intitulé FotoFollies : How Photography Lost its Virginity on the Way to the Bank (2006). Un pastiche de Cindy Sherman, Andreas Gursky, Wolfgang Tillmans ou encore Rineke Dijkstra, dont il considère le travail comme « affreux et inhumain » parce que ses portraits ne sont que des « stand and stare ». « Un bon portrait doit suggérer quelque chose sur la personne, argumente-t-il. Il doit être réalisé pour correspondre à la personnalité de son sujet ou à la nature de son travail. » Ceux dont il considère qu’ils auraient pu faire mieux, comme Robert Mapplethorpe et ses images d’homosexuels qui lui paraissent clichés, « parce qu’il les a photographiés sans réellement savoir de quoi il parlait ». Ceux, aussi, qu’il respecte : Irving Penn, dont trône une photographie dans sa salle d’archives au sous-sol, ou Francesca Woodman, qu’il a influencée et qu’il admire pour l’authenticité de son œuvre. Et puis il y a les autres, les irréels qu’il a voulu bien connaître avant de photographier. René Magritte bien sûr, pour lequel il s’est envolé jusqu’à Bruxelles, avec qui il s’est amusé dans des images en double exposition, des reflets de miroirs, et qu’il a immortalisé – une fois n’est pas coutume – endormi. « Le fait de s’endormir me fascine. Voir quelqu’un qui s’endort me fait imaginer ses rêves. Quand j’ai photographié Magritte en train de dormir, je me suis demandé quels rêves fantastiques cet homme pouvait avoir. » Sans oublier Marcel Duchamp, son voisin de cour lorsqu’il résidait sur la 9e rue, à Manhattan. Là encore, cet imposant portrait du plasticien derrière une vitre fait sens. « Par hasard, je me suis rendu compte en regardant par ma fenêtre que je donnais sur la sienne. Je l’y apercevais de temps à autre. Pour moi qui l’admirais, ce fut une coïncidence extraordinaire. C’est l’un de mes portraits favoris. »

Attaché à la sincérité et aux éléments naturels, Duane Michals n’utilise pas de studio. Il préfère la lumière du jour filtrée par le verre, celle qui diffuse cette mélodie gracieuse et inimitable, qui caresse les visages et les objets au lieu de les agresser. « Toutes les bonnes photographies ont une atmosphère. La poésie est une histoire d’atmosphère. » Son univers est clos, sans doute lui apporte-t-il le calme nécessaire au milieu de la jungle visuelle et sonore de Manhattan. L’air frais, il le respire sur sa terrasse intérieure, d’où il peut satisfaire sa curiosité, épier à nouveau les voisins et guetter le prochain Duchamp. Ses photographies sont des images de chambre, précisément le lieu où il fouille dans ses pensées et les transforme en « rubriques-à-brac » visuelles. Elles invitent à pénétrer dans son intimité et à se laisser charmer par son extrême sensibilité. En 1978, dans un article du Monde intitulé « La Nécessité du contact », l’écrivain photographe Hervé Guibert recueille ainsi son plus beau message : « Il faut se toucher les uns les autres pour rester humain. La seule chose qui peut nous sauver est le contact. Les phrases les plus importantes n’ont d’ordinaire que deux mots, ou moins : je veux, j’aime, excuse-moi, touche-moi, j’ai envie, j’y tiens, merci. » Duane Michals est comme cela, il dit des choses essentielles sur la société, sur les hommes et leur évolution, sur l’art aussi, aussi utopiste peut-il paraître. Quand il n’est pas chez lui, il parcourt les salles de classe pour des lectures et y promène son élève imaginaire, une tête en plâtre qu’il interroge si son audience, alors hilare, ne pose aucune question intéressante. Ni son désir de partager, ni sa bienveillance, n’ont de limites, et c’est peut-être ce qui en fait un artiste isolé. N’ayons pas peur des mots : son œuvre est un opéra pour l’humanité. « Quand revenez-vous me voir ? Je vous aime bien, vous savez. » Moi aussi, Duane.

Jonas Cuénin

Duane Michals, The Narrative Photograph

Jusqu’au 3 décembre 2016

Jackson Fine Art

3115 East Shadowlawn Avenue

Atlanta, GA 30305

Etats-Unis