La Fondation Henri Cartier-Bresson, à Paris, expose le travail du lauréat de son prix décerné en 2015. L’œuvre sur vingt ans d’un itinérant des sables.

On pourrait croire à première vue que Claude Iverné est photographe. Certes, c’est par l’image qu’il s’exprime, mais l’homme s’identifie rarement à la photographie, ou même n’en parle. C’est à la fois un vagabond, un ethnologue, un archiviste, un observateur animé de curiosité. Un artiste, pourrait-on lâcher. « Un poète », dit Quentin Bajac, conservateur en chef de la photographie au MoMA. Au fil du temps, brouiller les pistes est devenu quelque chose de naturel pour Claude Iverné. Ou plutôt en indiquer quelques-unes, dans le silence, et laisser l’intéressé s’y immiscer, seul. C’est d’ailleurs ce qu’il propose dans l’exposition de la Fondation Cartier-Bresson. Un jeu de pistes au Soudan, ce pays dont on ne parle que par ses drames humanitaires, et qu’on découvre d’une merveilleuse façon, au travers de vingt années de voyages. Cet itinéraire nous est porté sur un plateau, à chacun ensuite de pousser les choses plus loin, de s’intéresser réellement à tel homme, telle bâtisse, telle plaine. C’est l’intention. Ses photographies sont des encouragements.

Comme les vers de poésie, les photographies de Claude Iverné aiment être lues plusieurs fois avant de se laisser apprivoiser. En majorité faites de noirs et de blancs, d’une teinte étrange, grisâtre, presque filtrées, elles rappellent des images d’un autre temps, du XIXe siècle par exemple, durant lequel d’autres aventuriers ont emprunté les mêmes pistes soudanaises. « Les photos de Claude Iverné », dit Quentin Bajac, « m’évoquent celles de ceux qui, à cette époque, ont remonté le Nil jusqu’aux premières et deuxièmes cataractes, si mes souvenirs sont bons : Francis Frith ou Maxime Du Camp. » Ensemble, ces images, d’abord belles au regard, fines et subtiles, proposent une traversée d’une Afrique représentée, en compagnie de ses peuples, de manière attentive, respectueuse et digne. Il y a des portraits d’hommes et de femmes, des vues de leurs habitations, de paysages qui les entourent, de montagnes, de déserts, de pyramides, des photos d’animaux, d’arbres, d’objets, d’éléments – la roche, le sable, le vent – de villes aussi. Une ode à la richesse et la diversité de cette terre.

L’homme s’intéresse à tout, l’animé comme l’effacé, il fait attention aux autres, mais sans compassion ni pathos. Il est ici question de distance, entre autres. « J’aime la lenteur », dit-il. « Je peux rester des temps infinis devant une vue, à relire une phrase, errer dans un tableau. D’aucun dit que la patience du peuple soudanais est infinie. J’y ai trouvé un espace propre à ma lenteur, ou du moins dans lequel j’ai pu sans le savoir retrouver une vraie vie, contempler, m’affranchir du productivisme destructeur de notre monde développé. Mon ami Hafez s’en prit un jour à mon humeur. Nous roulions à l’arrière d’un pick-up à 10 à l’heure, contexte idéal pour voir et avancer en même temps un peu comme à dos de dromadaire, mais plus confortable. Et s’arrêter parfois pour une vue. Il s’agissait de rallier pour la première fois les fouilles archéologiques de Sedeinga avant le coucher du soleil. Depuis des heures chaque nubien sur la piste nous indiquait la même distance et le même temps jusqu’à notre destination. “Aucun d’entre eux ne possède de montre, ne saurait lire un compteur d’automobile, ni n’a jamais vu une carte. Comment veux-tu qu’ils s’expriment avec tes habitudes et référents ?”, m’avait alors dit Hafez. »

Claude Iverné, c’est une autre idée de l’imagerie africaine, dénuée de stéréotypes et en contraste avec l’esthétique communément utilisée par les reporters de presse. Christophe Ayad, journaliste au Monde, écrit ainsi en 2012 : « Il y a plus qu’une différence, un abîme, entre photographier l’Afrique et photographier en Afrique. Ce n’est pas une question de syntaxe, mais de point de vue. Claude Iverné, par exemple, photographie en Afrique, c’est-à-dire à hauteur d’homme, d’égal à égal. Cela paraît simple, comme ligne de conduite, mais demande un effort permanent consistant à se défaire de ses préjugés et des clichés que l’on a dans la tête avant de les reproduire en noir et blanc ou en couleur. Le Darfour est un territoire que connaît bien Iverné, pour s’y être rendu avant que le conflit n’éclate officiellement. ”Il y avait déjà un état de guerre permanent”, raconte Iverné, ”des armes partout, mais personne n’en parlait. A la fin du printemps 2004, quand la région était enfin accessible à la presse internationale, l’essentiel des violences était passé, se souvient-il. Chez les humanitaires comme chez les journalistes, il y a eu une quasi-déception. Il n’y avait pas grand-chose à montrer : pas d’enfants décharnés, de combats.” Les reporters photographes, venus se mesurer avec Sebastião Salgado et ses icônes bibliques de la famine en Ethiopie en 1984, en ont été réduits à des exercices de style. Claude Iverné évoque une image du photographe de guerre réputé James Nachtwey montrant un vieil homme en gros plan avec une larme qui perle sur sa joue. “Quelle est l’information ?” » Chez Claude Iverné, le drame est présent, mais il est invisible à l’œil nu : c’est l’absence de structure de santé ou d’école, l’absence de propriété foncière, l’absence de récolte. « J’affectionne le libre arbitre. J’énonce plutôt que dénonce. Les photographies de guerre ont-elles jamais arrêté la guerre ? » C’est une violence sourde et muette. Comment la reconnaît-on ? Le portrait simple d’un vieil homme au milieu d’un champ qui ne ressemble plus à rien de bien fertile.

Le Soudan est pour lui une affaire intime. Elle est liée d’abord à son « deuxième père » – lui ayant peu connu le premier –, qui rêvait de faire la mythique piste des Quarante jours, dont le nom indique la durée qu’il fallait aux caravanes d’esclaves et de marchandises venues de l’Afrique profonde pour rallier l’Egypte depuis les Etats du Darfour et du Kordofan (ouest et centre du Soudan à la jonction de l’Afrique saharienne et de l’Afrique noire). « Je garde un souvenir exact de ma première démarche à Zamālek au Caire », se souvient-il. « J’étais venu à la nonciature apostolique en 1997 consulter des originaux relatifs à l’expédition du missionnaire Daniel Comboni. Il s’agissait de remonter la piste des Quarante, dont les dromadaires achetés au Darfour échouaient à Assiout puis au Caire, sur les marchés aux bestiaux et bouchers Egyptiens. A cette époque, les caravanes rejoignaient le Nil à Daraw en haute Egypte. J’y ai séjourné quelques semaines en 1998, pour comprendre. Des Soudanais m’ont invité chez eux. Siddik m’a dit : “J’embarquerai de Khartoum le 4 février pour Fasher, afin d’y constituer un troupeau et l’envoyer sur la piste des quarante…“ Je l’ai cru. Le 4 février 1999, je l’ai trouvé dans la salle d’embarquement à peine étonné de me voir. Nous avons attendu toute la journée ensemble que l’avion arrive. »

En vadrouille, le Français se compare à un animal de compagnie, un chameau androgyne dans un troupeau de dromadaires. Un renard qui a demandé à être apprivoisé et qui pleure aux adieux du Petit Prince. Il évoque notamment son ami Hafez, « une énigme ». Analphabète, il est son traducteur depuis le début, et comme lui, un intuitif. Celui-ci démontre la vérité de l’enseignement universel. « Lorsque je ne parviens pas à échanger directement », explique Iverné, « dans des dialectes ou même en arabe soudanais, il trouve instinctivement les mots arabes simples et les images adaptées aux niveaux de langages respectifs de chacun. En 2004, Médecins sans Frontières m’embarque chez les nomades pour aider à les comprendre lors d’une mission vaccination. Le convoi passe pile devant le campement d’Hafez, alors qu’il y selle deux chevaux. “J’ai entendu dire que tu étais dans la région, alors j’allais te chercher !”, me lance-t-il alors. »

En 2015, la Fondation Cartier-Bresson lui attribue le prix éponyme pour son projet, encore à développer. Consécration. Selon Quentin Bajac, membre du jury, « Claude Iverné se replace dans ce mouvement qui, depuis les années 1970, s’interroge sur une autre manière de dire le monde contemporain et une certaine actualité ». Il est sensé retourner au Soudan poursuivre son exploration. Mais le Soudan n’est pas une terre sans danger. Au sud, selon l’intéressé, on passe du rêve au cauchemar sans prévenir. Et comme Cartier-Bresson, on tire avant de saluer. Au sud se sont concentrés beaucoup de maux historiques. S’y rajoutent désormais ceux du XXIe siècle : ses amalgames, le terrorisme de l’argent roi. Alors qu’il doit y retourner dans le cadre du prix à l’automne 2016, Claude Iverné renonce, au nom, notamment, de sa fille Camille, bientôt 10 ans. En novembre, au détour du boulevard de Strasbourg à Paris, à deux pas de son domicile, il confie : « Aucun laurier ne vaut la chandelle. Brassens chantait : “Mourir pour des idées, d’accord, mais de mort lente”. Lorsque j’ai annoncé à ma fille, la veille du départ, que l’avion pour Juba décollerait sans moi, elle s’est approché yeux fermés et sans mots et m’a étreint fort dans ses bras. »

Qu’importe, le travail déjà effectué est colossal. Il le complète par un certain nombre de rencontres avec des Soudanais en Europe, réfugiés notamment. Ils sont dans le catalogue associé de l’exposition, publié par Xavier Barral, tous deux intitulés Bilad es sudan (« le pays des noirs »), avec toutes les autres images. Avant cet ouvrage, Claude Iverné a publié trois volumes intitulés SudanPhotoGraphs, sortes d’objets souples incompréhensibles au premier abord et très complets au second. Des cahiers à la maquette aléatoire, remplis de photographies, de cartes, d’écrits personnels, d’anecdotes recueillis, tels de grands carnets de route. Tout y converge vers la nécessité d’arrêter le regard et d’interroger.

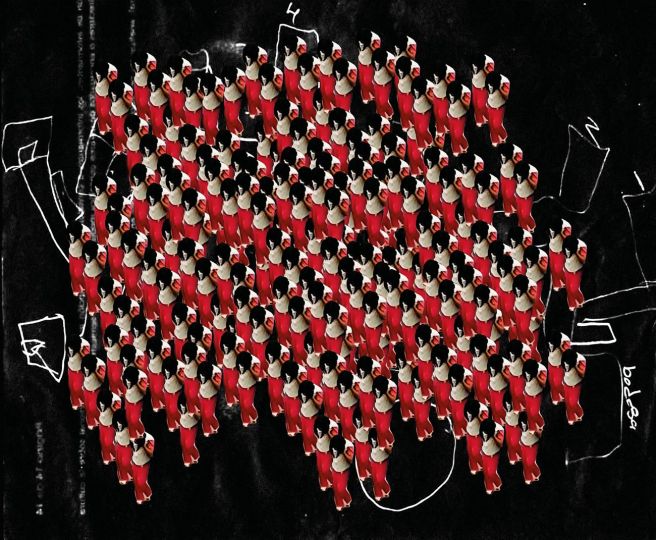

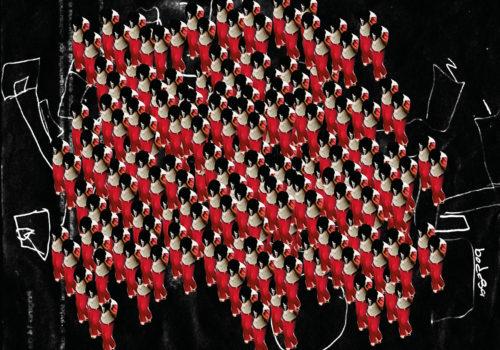

Claude Iverné a beau être poète, littéraire et un peu bohème, il y a dans ce travail au long cours sur le Soudan une importante dimension d’archive, à la fois historique et actuelle. Presque une manière d’inventorier les hommes et les choses de ce pays, que l’on peut apercevoir dans ces mosaïques de portraits de Soudanaises et Soudanais qui font penser à un trombinoscope scolaire. Un côté bien plus pragmatique qu’il ne veuille bien l’admettre, et qui rappelle un autre illustre photographe. « On peut parler de justesse chez Claude Iverné », explique Quentin Bajac. « Lorsqu’on dit que ses images nécessitent beaucoup d’attention, je pense à de grands photographes. Ce sont des références un peu écrasantes pour Claude Iverné, mais on peut en exemple citer August Sander. Nombre d’images du photographe allemand sont des icônes, mais ce sont en même temps des images difficiles à comprendre : elles nécessitent une assez bonne compréhension de l’Allemagne de l’époque pour totalement se laisser apprécier, car elles agissent souvent sur des détails ou font référence à des stéréotypes de l’époque. On retrouve dans les photographies de Claude Iverné cette sorte de justesse, d’attention au détail qui, selon son degré de connaissance du lieu ou de l’histoire, va se laisser appréhender avec plus ou moins de finesse. À la manière de Sander, Claude Iverné incite le spectateur à une certaine connaissance pour enrichir sa lecture. »

Le décalage de son style, le sujet, la correspondance à aucun cadre, font de Claude Iverné une sorte de trublion de la photographie actuelle. On ose le mot politique. Lui nuance. « Politique signifie pour moi réfléchir, désobéir dans le sens de proposer une alternative à l’abrutissement, au formatage. J’entends trop souvent qu’il faut s’adapter au public, le prendre par la main, lui expliquer… Comme si le public était constitué d’une masse informe dénuée de ressources vives. Je persiste à penser que l’art peut ériger un rempart au marché, même si bien des artistes s’y dissolvent. »

Il revendique ainsi l’autonomie intellectuelle, « une lutte, un effort permanent contre l’abrutissement ». Un jour, alors qu’il est enfant et rentre de l’école avec sa mère, elle lui glisse : « Que tu penses différemment de tous, même très nombreux, ne signifie pas que tu aies tort. » Elle ajoute après un silence suffisant : « … cela ne signifie pas non plus que tu aies raison. » Aujourd’hui, ce sont plus les livres du philosophe Jacques Rancière qui occupent son temps perdu, et l’ennui indispensable à chaque réflexion. Surtout Le maître ignorant, livre qui, en ravivant la mémoire d’un personnage singulier de l’histoire de l’éducation – Joseph Jacotot –, pose la question politique fondamentale de l’égalité. Dans les influences, il y a aussi l’introduction de T.E. Lawrence dans The Seven Pillars Of Wisdom, Le petit Prince, le film Mon voisin Totoro de Miyazaki, les correspondances et entretiens de Walker Evans, Rimbaud, le journal d’Eugène Delacroix, les critiques de Baudelaire, les écrits de Giacometti, et ceux sur l’art de Matisse. D’autres passions ? Quelques accumulations d’objets ramassés au sol, de déchets écrasés sur toutes les routes et pistes de la planète, une collecte de feuilles mortes délicatement conservées depuis dix ans, des fossiles, et une collection de graines d’arbres plantées ci et là en cachette.

Aussi étrange que cela peut paraître, avant de devenir explorateur d’Afrique, Claude Iverné a été photographe de mode, portraitiste, photographe commercial. Des images plutôt dans un ton sobre et proche des soudanaises, mais peut-être plus esthétisantes et agrémentées de l’indispensable beauté féminine. De ce temps, il se rappelle quelques histoires mémorables, notamment depuis New York et en compagnie d’Alexander Liberman, directeur artistique de Vogue. « Un jour, j’avais griffonné un petit mot à l’attention d’Alexander Liberman après avoir lu une interview édifiante où le maitre de Condé Nast y affirmait l’insuffisance du talent pour émerger. Il sortit d’une limousine et pénétra majestueusement dans une galerie de l’Upper East Side où se tenait une exposition de ses peintures, entourée de deux magnifiques femmes d’une remarquable élégance. J’entravais le cortège, une minuscule enveloppe tendue vers lui. Je le rencontrai dès le lendemain, mais plus tard, à cause d’une commande des 3 Suisses que je devais honorer et pour laquelle je dus rentrer en France, nous perdîmes contact. »

Voici donc venu le temps de la reconnaissance pour le Bourguignon Claude Iverné, 54 ans, avec une exposition, un livre et les honneurs qui vont avec. Un proche évoque la dépression qui vient à la suite de tels évènements. Il répond que les projets ne manquent pas. « Moi qui n’ai jamais possédé de télé, je suis tombé sur un extrait du Seigneur des anneaux, au moment où le petit aux grandes oreilles pointues répond au héros : “Tout ce que nous avons à décider, c’est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti…” Je sais qu’au fond de là où j’ambitionne de me retirer, je crains manquer de temps pour m’ennuyer. » Il y a donc en prévision deux livres, un sur Rashid Mahdi, photographe, écrivain, et cinéaste soudanais, et l’une de ses plus belles rencontres ; un second sur l’histoire unique de la photographie au Soudan, un herbier photographique, et fonder une école libre où chacun apprend ce qu’il veut. Avant cela, il y a une expérience complète, à la Fondation Cartier-Bresson, faite d’images, de textes et de sons. Elle est à parcourir comme le maître des lieux le souhaiterait : avec le museau allongé.

Jonas Cuénin

Claude Iverné, Bilad es Sudan

Du 11 mai au 30 juillet 2017

Fondation Henri Cartier-Bresson

2 Impasse Lebouis

75014 Paris

France