Avec sa série « Latenza » montrée à la Galerie Bigaignon, Vittoria Gerardi remonte la source des images en une symphonie abstraite et mystérieuse, fondamentalement pleine de vie.

En 2017, Vittoria Gerardi exposait pour la première fois à la Galerie Bigaignon. L’artiste italienne née en 1996 y montrait des paysages aux confins de l’abstraction, réalisés lors d’un voyage de trois semaines dans la vallée du Désert (États-Unis). L’artiste découvrait des tirages minutieux, admirables par ses teintes de gris, et qui surtout étiraient l’espace et la lumière, ouvrant le regard aux imaginaires. Le paysage devenait un simple support, certainement pas une représentation, mais une idée en lui-même, recomposé par bouts, découpé puis surimposé. Tout n’était qu’un jeu, si élégant déjà, avec la lumière.

Deux ans plus tard, Vittoria Gerardi revenait dans ce qui était encore l’appartement-galerie rue Charlot, cette dernière désormais campée dans un écrin doux dans ses formes et spacieux dans ses volumes, rue du Bourg-Tibourg à Paris. L’artiste là encore épousait les sources de la photographie avec sa série Pompéï. Espace, lumière, mais aussi mémoire et résurgence en dissimulant, à l’image de la ville-ruine de Pompéi, des tirages dans du plâtre. Ces clichés demeuraient comme la ville, prisonniers, sinon partiellement effacés. « À Pompéi, ce qui est dévoilé, demeure toujours quelque peu voilé ! » annonçait-elle.

Vittoria Gerardi s’inscrit avec Latenza dans la continuité de ses recherches. Il n’y a pas révolution mais une poursuite insoluble, comme on tombe plus profond et avec délice dans l’enfer de Dante, de ce qui est par essence photographique. Si l’on peut le dire ainsi, Vittoria Gerardi tire le fil de la photographie. Elle s’attache par ses œuvres et ses lubies à écarter son étymologie première : photo, lumière. Graphie, écrire, tracer.

La série repose sur une méthode élaborée, qui nécessite de l’attention ; et que mes mots maladroits, inexperts, peinent à décrire. Tentons l’exercice. Ce que voit le regardeur de prime abord ressemble à un coffret de bois dont la couverture est ornée de plaques de cuivre de couleurs vives différentes d’une boîte à l’autre. Des verts sombres, bleus profonds ou azur, du blanc crème au jaune mimosa, toutes sont nacrées.

Le spectateur a le choix ou non d’ouvrir ces boîtes, dans un geste qui rappellent les Date Paintings d’On Kawara et qui inscrit avec force l’œuvre de l’artiste italienne dans une histoire de l’art conceptuel, pour y découvrir deux ensembles distincts : l’intérieur même de la boîte, l’envers si l’on peut dire de la plaque de cuivre, et à l’intérieur, un tirage non fixé.

« Non-fixé » signifie, pour ceux qui ignorent la chimie basique du tirage argentique, que l’image est susceptible d’évoluer jusqu’à un certain point aussitôt qu’elle est exposée à la lumière. Le tirage est en quelque sorte nu, sans protection. Comme notre peau sous les astres, il est susceptible de rossir, se griser, brûler, noircir. Ce que résume le galeriste Thierry Bigaignon, « le papier photographique de Vittoria Gerardi se développe littéralement à mesure qu’il est exposé ». En d’autres termes, l’image évolue avec le temps. Plutôt que de jaunir, de se corner, d’évoluer avec son support, l’artiste propose d’altérer l’image en elle-même, son motif, ce qui est représenté.

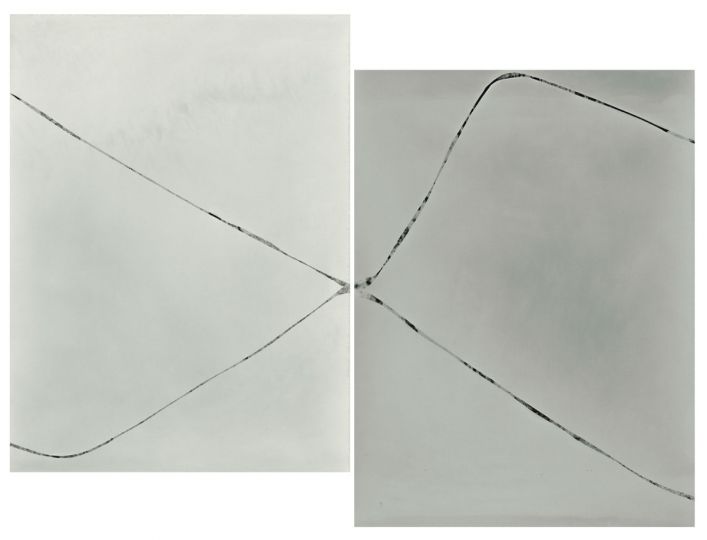

Or ce qui est montré sur le papier photosensible est la source même de la vie : on y voit le processus de photosynthèse. Ce sont des fragments de végétaux, des feuilles d’arbres (pour reprendre la poésie latente de Walt Whitman), utilisées tantôt comme négatif, tantôt comme un substrat. Ni plus ni moins que racines, l’enveloppe d’une feuille, les stipules, limbes et nervures de celle-ci.

Le végétal s’impose au papier (qui est lui-même, rappelons-le, issu du végétal) et va évoluer si le regardeur choisit de l’exposer. Celui qui ouvre la boîte choisit délibérément la vie, jusqu’à une certaine mesure. Il fait pousser le tirage, le fait germer, le fait évoluer, métaphores nombreuses pour dire le sentiment vertigineux devant le processus appliqué par l’artiste. Le regardeur est maître de ce que l’artiste lui a légué, il prend aussi conscience du lien ontologique qui unit la photographie à la vie : la maîtrise du temps comme de la lumière.

La photographie numérique par son procédé comme sa démultiplication des images a quelque peu effacé dans notre époque l’acte en propre de photographier. Sans être passéiste, sans renier ses usages démultipliés, tous les jours sources de réjouissances, il est judicieux de se remémorer d’où vient une image. Ce que donne à voir Vittoria Gerardi, et ce que révèle son processus minutieux, forme une balade en propre dans le cycle de la vie.

La formule peut sonner grandiloquente, elle n’en est pas moins le cœur même de « Latenza ». L’artiste se mue en passeuse, en passant de la photosensibilité à la photosynthèse. En faisant de ses œuvres le récipiendaire de la lumière, elle évoque les mécanismes de la vie, ses évolutions et fragilités, ses brûlures et son caractère abstrait, là où circulent des idées permettant d’en saisir ses mystères. La série est par son principe vertigineux — la lumière étant à la fois sujet, objet et moyen, et dans sa forme, comme une harmonie. Vertige et beauté, n’est-ce pas là la vie ?

Vittoria Gerardi – Latenza

Galerie Bigaignon

Du 14 mars au 20 avril 2024

https://bigaignon.fr/vittoria-gerardi-latenza