Directeur de Visa pour l’Image, Jean-François Leroy revient sur les raisons qui l’ont poussé à maintenir le festival, entre soutien aux photojournalistes et volonté de ne pas renoncer. De cette édition particulière, il retient surtout le positif et les innovations, notamment les expositions et les projections en ligne qui amènent de nouveaux visiteurs vers Visa dans le monde entier.

La situation des photojournalistes pendant le confinement a-t-elle motivé le maintien de Visa pour l’Image 2020 ?

JFL: La situation des photographes, qui était déjà précaire, est devenue catastrophique avec le confinement. Des gens qui n’ont pas voyagé pendant trois mois n’ont pas eu de revenus pendant toute cette période. En parallèle, les commandes dans les journaux se sont raréfiées avec l’effondrement du marché publicitaire. Je connais beaucoup de photographes qui sont dans des situations très difficiles.

Une grande partie du programme de cette 32e édition s’est construite pendant la pandémie. Comment avez-vous fait pour le bâtir, en cette année si particulière ?

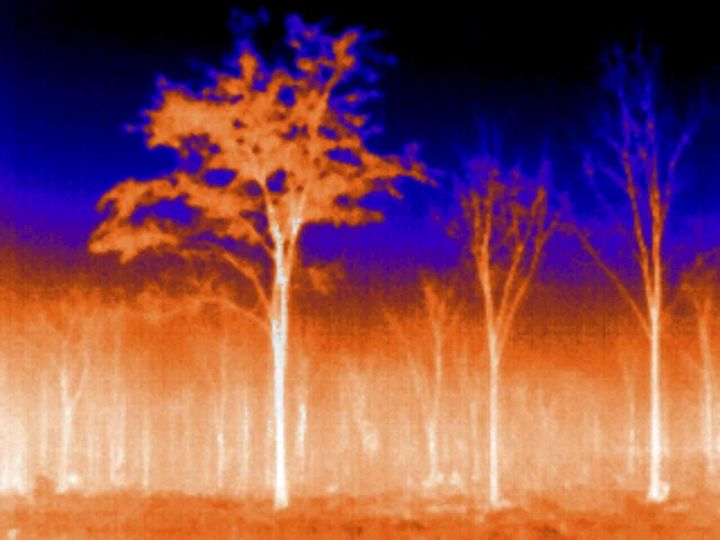

JFL: Quand on a commencé à travailler sur le programme, on n’était pas sûr de pouvoir faire cette édition. On s’est donc attaché à choisir des expositions plus intemporelles, comme celles de Chloé Sharrock, Victor Moriyama, James Whitlow Delano, Ian Willms ou Elena Chernyshova. Leurs photos, on aurait pu les exploiter l’an prochain si on n’avait pas pu ouvrir au public cette année. Et on s’est recentré sur l’actualité dans nos projections pour ne pas mettre des expositions à la poubelle. Un travail comme celui d’Emilienne Malfato sur l’Irak n’avait plus de raison d’être l’an prochain.

Le Covid-19 occupe une place essentielle dans cette édition 2020. Avez-vous reçu beaucoup de propositions ?

JFL: D’innombrables. Parce que c’est la première fois qu’un même évènement touche tous les pays, tous les peuples, tous les régimes. Avec le Covid, des photographes de tous les pays du monde ont travaillé sur le même sujet. Donc forcément, il y a eu pléthore d’offres.

Cela a-t-il été compliqué de choisir entre les propositions sur ce sujet ?

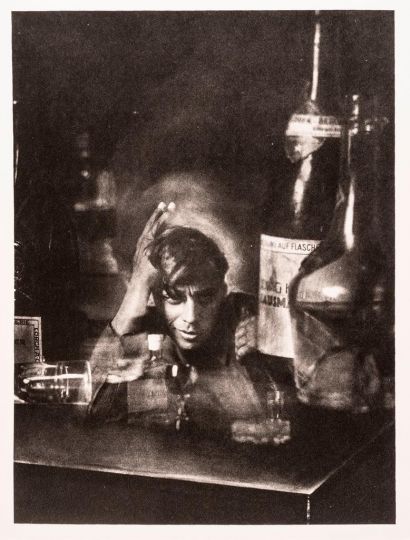

JFL: Non. Quand vous voyez le travail de Peter Turnley, il y a une telle empathie, un tel humanisme dans ses photos, que c’était facile de se décider. En plus, son travail se passe à New-York, l’un des foyers infectieux les plus importants des USA. Time Square vide, c’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé voir de ma vie. On a aussi voulu faire un tour du monde de la pandémie, avec l’exposition Pandémie(s) dans laquelle on a voulu montrer les différences de regards sur des événements similaires. D’ailleurs, lors de la projection prévue samedi, on fera un bloc de 13 minutes qui va vraiment raconter ce tour du monde de l’épidémie à travers notamment l’Inde, la Colombie ou le Pérou.

« Je ne peux pas faire tous les ans une expo sur le Sida, sur #MeToo, sur la tuberculose dans les pays de l’Est ou sur Ebola et la rougeole en Afrique. C’est dans les projections. »

Les subventions publiques au festival ont-elles été maintenues dans leur totalité ? L’équilibre financier est-il menacé par la défection de certains partenaires privés ?

JFL: Le ministère de la Culture nous a accordé une subvention exceptionnelle. Par ailleurs, nous avons perdu des partenaires privés, mais on en a aussi regagné, comme Orange ou Google. Tout cela a permis de rattraper la défection des premiers. Grosso modo, nous avons le même budget que l’an passé.

Après trois jours de festival, avez-vous déjà une idée de la fréquentation ?

JFL: Aucune. Samedi et dimanche, on a fait seulement 20 % de moins par rapport au premier week-end de l’an dernier. Hier, on a fait une mauvaise journée car c’était la rentrée des classes. Mais je ne peux pas répondre à une question comme ça au bout de trois jours. Il faut attendre la fin du festival pour avoir de vrais chiffres.

Dans les années à venir, les festivaliers pourront-ils de nouveau retrouver les expositions et les projections en ligne ?

JFL: Oui. Cela va nous permettre de toucher un public qui ne vient pas à Perpignan habituellement. Par exemple, j’ai repéré un truc amusant la semaine dernière : on a beaucoup d’inscriptions qui viennent d’Indonésie. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un pic d’inscriptions en provenance de ce pays.

N’avez-vous pas peur qu’avec cette possibilité technique, Perpignan perde des festivaliers ?

JFL: Aucunement. Ce qu’aiment les gens dans Visa, c’est qu’on est l’anti-réseau social. A Visa pour l’Image, on se touche, on s’embrasse, on boit des coups, on discute. Une projection au Campo Santo, avec un écran de 24 mètres, et la même projection sur une tablette, ça n’a pas la même valeur. Il n’ y a pas la même magie et je pense que tout le monde va être impatient de la retrouver.

Sans les grandes projections du soir au Campo Santo, cela avait-il du sens de maintenir Visa 2020 ?

JFL: Je pense que oui. Quand vous regardez tout ce qui a été annulé, je suis content que l’on existe cette année. Un journaliste m’a dit : « Ce n’est pas un Visa aussi étincelant que d’habitude, mais c’est un Visa quand même. C’est cela que je retiens. Je n’ai pas l’impression qu’on ait un demi-festival.

L’avenir de Visa pour l’Image s’inscrit-il forcément à Perpignan ? Des touches avec Barcelone ont été ça et là évoquées…

JFL: Fake news ! J’ai eu des touches avec des villes françaises mais je n’ai jamais eu une seule touche ou un contact avec Barcelone. Pour en revenir à Perpignan, tant qu’on ne m’emmerde pas, je ne vois pas pourquoi je changerais. J’ai de équipes qui sont là depuis 32 ans et j’ai des lieux formidables. Ma seule ligne rouge, c’est mon indépendance éditoriale.

Julien Francois et Audrey Duquenne

https://www.visapourlimage.com/