Vik Muniz se voit comme un descendant de Cézanne ou de Matisse, un peintre sur chevalet qui emporte sa toile jusqu’au paysage qu’il veut dépeindre et travaille sur place. Muniz a la même démarche, mais le paysage auquel il s’intéresse est différent ; c’est le résultat d’un dédale de références croisées, constituées d’images lourdes de sens et de clichés préconçus, chargés de tout ce qui s’est passé auparavant. À chaque image est associée la mémoire de cette image et le souvenir de l’avoir produite. Nous voyons trop d’images, et elles sont très complexes. Si nous voulons, en tant qu’artistes, imiter le monde, nous devons reproduire cette complexité, et pour ce faire, il faut partir du tout début.

Afin d’explorer l’espace entre l’image et la représentation, ou l’image et la mémoire, Muniz utilise l’iconographie bien reconnaissable des magasins de posters, que l’on retrouve dans ses œuvres les plus connues. Un tas d’ordures reproduisant un Titien, une assiette de caviar formant un portrait de Karl Marx… Ses choix de matériaux constituent la plupart du temps une prise de position au sujet de l’image créée. Dans les premières œuvres de Muniz, réalisées avec de la ficelle, l’artiste considère que la ficelle sur le papier produit des paysages influencés par leur propre topographie, issue d’un processus naturel. Pour d’autres projets, il façonne un soldat constitué de figurines de soldats, réalise la Mona Lisa de Warhol (et non celle de De Vinci) avec du beurre de cacahuète et de la confiture en guise de peinture. Ces œuvres se prêtent aisément à une interprétation sans finesse : les soldats qui servent de jouet aux dirigeants, Mona Lisa comme image immédiatement reconnaissable, constituée d’une association gustative emblématique de la société de consommation américaine. Muniz est un artiste humble et sans prétention qui interroge la notion de représentation avant tout pour lui-même. Pour le public, il créé une image avec de la sauce tomate qui ressemblera à quelque chose que les gens ont déjà vu. Tout le monde – de l’enfant qui n’a jamais mis les pieds dans un musée à l’étudiant de beaux-arts endetté jusqu’au cou – comprend la blague et ce côté ludique est fédérateur.

Ses pièces les plus amusantes sont, immanquablement, les plus plébiscitées, comme Sigmund Freud in chocolate. Muniz se plaît à nous rappeler que le chocolat est lié au romantisme et au sexe, mais que cela ressemble aussi à du caca, et le premier à expliquer ce lien a été Freud. Cette œuvre est parfaitement représentative du microcosme de cet artiste : une œuvre facilement accessible et que tout le monde peut apprécier (ici : le caca, c’est rigolo), et une lecture plus approfondie du sujet (Freud a effectivement dit beaucoup de choses sur les selles et la sexualité).

Le seuil est bas, le plafond s’envole vers les hautes sphères, et c’est dans cet espace que Muniz aime s’amuser. Son travail encourage le spectateur à voir ses œuvres sous différents points de vue : au premier coup d’œil, on identifie quelque chose de connu, puis, lorsqu’on se rapproche, on découvre de quoi est véritablement constituée l’image. Dans la série Pictures of Junk (images de bric-à-brac), on trouve un Caravage en détritus. Muniz a découvert que les gens aiment identifier ce qu’il y a précisément dans l’image : ils examinent la photo de près et annoncent à haute voix, ne s’adressant à personne en particulier : « Oh, ça c’est un pneu ! Wouah, des diamants ». L’artiste a aussi constaté que les visiteurs, surtout les couples en amoureux, aiment dire tout haut qu’ils reconnaissent des artistes ou des œuvres. « Ah ça, c’est un Klein, on reconnaît tout de suite ce bleu » Ainsi, ils apprécient mieux leur visite au musée.

Dans sa série Pictures of Garbage (images de déchets), des ramasseurs d’ordures au Brésil sont représentés à l’aide de matériaux recyclés, et le documentaire Waste Land suit l’artiste sur ce travail. Pour l’une des images, imitant La Mort de Marat, le chef du syndicat des ramasseurs d’ordures, Tião, joue le rôle de Marat. Un militant syndical jouant le rôle d’un militant pour les droits de l’homme assassiné, le tout en détritus… Par la suite, l’œuvre a été vendue aux enchères et l’intégralité du prix de vente a été reversée au syndicat. À la fin de Waste Land, on voit Muniz montrer à Tião Trash de Gavin Turk, ce qui constitue un dénouement digne d’un roman.

Pour une autre série, consacrée à la reproduction en modèle réduit de sculptures du musée Whitney, Muniz a recueilli de la poussière dans le musée afin de recréer un Judd ou un Serra, mettant en valeur la dichotomie entre la permanence et la force de ces sculptures et la fragilité du médium. De plus, ses reproductions sont minuscules alors que les modèles sont de taille colossale. Dans Postcards from Nowhere, Muniz utilise des cartes postales pour créer une sorte de banque d’images d’endroits connus. Son talent pour le collage est flagrant dans ce travail, et il y fait également appel pour Family Portraits, une série dans laquelle Muniz se sert de portraits de famille qu’il a trouvés pour former des versions idéalisées de portraits de famille. Dans chacun de ces projets, l’artiste fait preuve d’une profondeur et d’une portée infinies, maniant à la perfection les blagues visuelles et la disposition ingénieuse des photos trouvées. Une pièce de Family Portraits sort particulièrement du lot. Parmi les photos d’enfants apprenant à faire du vélo, de familles soufflant des bougies d’anniversaire et de papas nettoyant la voiture, il y a la photo d’identité d’un jeune garçon de 14 ans. C’est le plus jeune condamné à mort des États-Unis. Et c’est le seul visage noir de la série. Dans Handmade (fait main), même s’il ne fait pas référence à des antécédents artistiques précis, le vocabulaire de Muniz établit des liens avec des mouvements d’art abstrait, notamment l’art concret, le constructivisme et l’art optique.

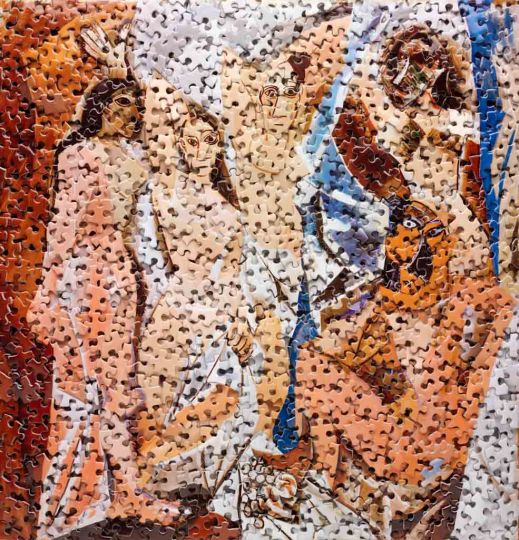

La nouvelle série de Vik Muniz, intitulée Epistemes actuellement exposée à Sikkema Jenkins & Co à New York associe l’objet matériel et le trompe-l’œil photographique pour former une composition abstraite. Au sujet de la relation déconcertante entre l’image et l’objet qu’explorent ces œuvres, Muniz fait remarquer : « Ça marche toujours dans les deux sens. Ce que l’on prenait pour une photo n’en est pas une, et ce que l’on croyait être un objet n’est qu’une image. » Poussant cette idée plus loin, il ajoute : « À une époque où tout est reproductible, la différence entre l’œuvre d’art et son image est pratiquement inexistante. » Le titre de l’exposition vient du terme philosophique “épistémè”, que Michel Foucault a introduit dans son ouvrage Les Mots et les Choses, et qui fait référence aux structures implicites qui instaurent les conditions nécessaires pour la production de connaissances scientifiques à moment donné, et en un certain lieu.

John Hutt

John Hutt est un écrivain spécialiste des arts qui habite à New York.

Vik Muniz, Epistemes

Du 23 février au 1er avril 2017

Sikkema Jenkins & CO

530 W 22nd St

New York, NY 10011

USA