François Cheval, Conservateur au Musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône. Il nous a confié ce texte qui est une réflexion sur le devenir des festivals photographiques.

Dans l’Europe entière, de Madrid à Athènes, fleurissent les manifestations consacrées à la photographie. Rien qu’en France, on dénombre plus de soixante festivals. Peu ou prou, si chacun a défini un thème original, de fait les fonctionnements sont semblables : des expositions traditionnelles dans des lieux bien souvent inappropriés, agrémentées de soirées qui se veulent « conviviales ». Cette prolifération et ces comportements identiques sont-ils adaptés aux temps présents ? Les festivals apportent-ils une réponse aux mutations que traverse la photographie ?

Autrement dit, une manifestation qui se consacre au photographique peut-elle faire l’impasse sur les modifications en cours qui transforment profondément la nature du médium (hybridation des supports, croisement art contemporain/photographie, remise en cause de l’exposition traditionnelle, nature de la notion d’auteur, crise du photojournalisme, etc.) ?

Il faut partir du constat qu’en quelques années l’image mécanique s’est dissoute dans la « Société du spectacle ». Tout se voulant image, la valeur de celle-ci s’est dépréciée. Quant au statut du photographe, il est pour le moins incertain ; artiste, auteur, intermittent, précaire…? La perception que la société a des images se construit donc au plus près des contradictions du monde. La conscience pour le spectateur de la fragilité de ses opinions et de ses références devrait être un des enjeux majeurs de la médiation. Si le modèle du festival ne relève pas uniquement du laboratoire et de l’expérimentation, il doit faire sien la perturbation des certitudes. Un festival a pour responsabilité de mettre la photographie au défi en se recentrant sur la création, c’est-à-dire l’inattendu, un combat obstiné pour entretenir le besoin de la critique du monde et du médium.

Le monde contemporain est encombré d’images. Il n’a de cesse de provoquer la rétine et l’intelligence. Nous sommes dans l’attente d’un festival producteur de silence. Quelle ambition que de rompre avec la saturation pour offrir à l’œil et à la pensée des perspectives claires ! Un festival, par nature, est surreprésentation. Il suppose l’adhésion, quasi religieuse, du festivalier à cette idée du trop-plein. Comment passer de la consommation, cette exagération permanente, à la participation du spectateur émancipé ?

La fonction culturelle d’un festival a une dimension morale. Une manifestation consacrée à la photographie s’engage alors dans une lutte contre l’opacité de l’image dans le but de rétablir la compréhension entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme. Ce qui n’implique nullement la justification d’une photographie, pur objet, comme preuve, une révélation « paulinienne ». On ne peut s’arrêter à la critique de l’illusion. Il faut questionner la neutralité de l’image, sa puissance politique et sociale. Et, si un festival se doit d’examiner la représentation du réel, il doit être en mesure d’interroger la pertinence de la question. Y a-t-il une connaissance objective par la photographie du système dans lequel nous évoluons ?

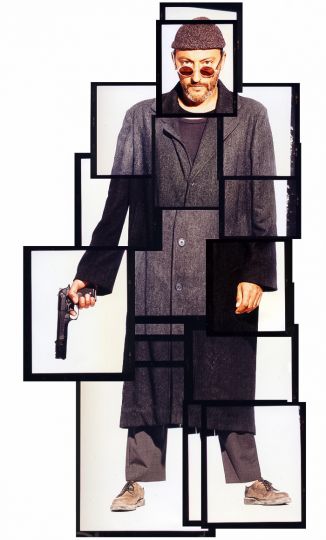

Par nature, l’objet photographique déforme. Dans le face à face que l’on nous impose avec l’image, nous sommes bien souvent démunis. La controverse porte autant sur le savoir dispensé par la formule du festival que sur sa capacité à le faire partager. L’accès au sensible et à l’intelligence des choses n’est pas libre pour tous. Tout se passe aujourd’hui dans le milieu de la photographie comme si la structure de l’exposition, inadaptée au changement, ne serait pas modifiable. Un festival de la photographie tend inexorablement au décoratif s’il ne se pourvoit pas d’un fort appareil critique sur son objet, l’exposition. Plus que jamais, l’espace de présentation aurait à s’affirmer non comme un lieu d’admiration, le séparant de la puissance de l’œuvre, mais comme la possibilité d’un espace de dialogue, d’une nouvelle articulation entre le spectateur et la photographie. L’exposition est un genre qui admet mal sa remise en cause. Dans une situation historique et sociale confuse, jamais l’écart entre la forme traditionnelle de l’exposition et les formes modernes de circulation de l’image n’a été aussi grand.

La pédagogie d’un festival est une chose difficile. Il n’est pas simple d’éviter les mirages de l’encyclopédie ou de la mode. La poursuite d’un complet recensement est inutile et hasardeuse. Et comment échapper aux vertiges des petites sensations individuelles, cet enlisement dans les dispositions singulières, frein à toute généralisation ?

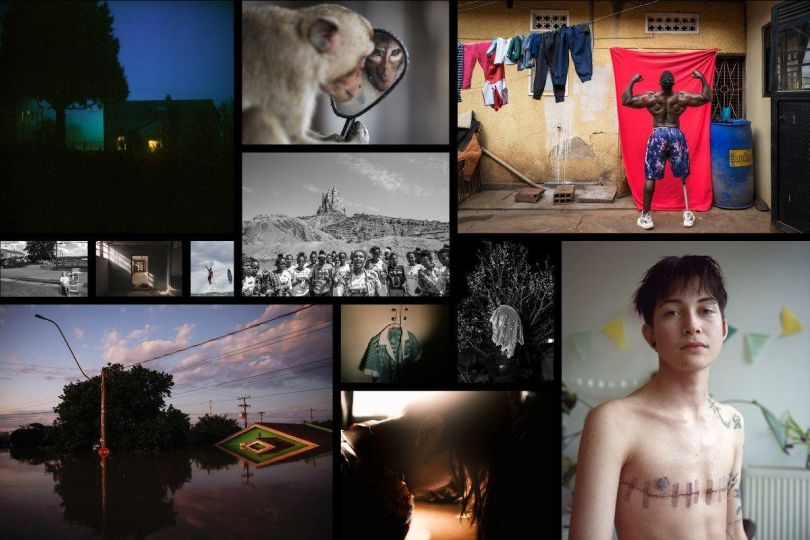

Pour se prémunir de ces dérives, un festival donne à voir des exemples, il prélève des échantillons et isole le spécimen. On espère qu’à la vue de ce panorama varié le spectateur soit à même de repérer des systèmes généraux et des noms propres porteurs d’originalité.

Fréquenter un festival relève d’un autre usage du temps. C’est un montage personnel accordant la capacité de le suspendre, c’est-à-dire de régenter sa visite. Ordonner un parcours contrasté autour d’un concept complexe, le photographique, dont la méthode de décodage est loin d’être circonscrite, exige de recourir à l’expérimentation pédagogique et technologique. Remettre le spectateur au centre de la proposition, faire la part des choses entre le principal et l’accessoire est, in fine, le but d’un festival dont l’objet ne serait pas de distraire mais d’être utile.

Il faut faire fi du festival «Panthéon » au profit d’une histoire de la photographie en train de se faire, une histoire du travail producteur. Rester en phase avec l’actualité « créatrice » signifie rompre avec le périmé et l’établi. Un festival reste néanmoins un lieu où l’histoire de la photographie explicite le contemporain. Mais il ne peut y avoir de recours à l’histoire que dans une forme de dialogue actuel. D’autres générations, plus anciennes ont bien sûr leur place dans ce dispositif. Non pas ceux devant qui nous devons être déférents, mais ceux qui, grâce à une œuvre d’une puissante radicalité, ouvrent un dialogue avec la modernité. Ceux qui ont de l’avenir.

La production contemporaine, l’objet même d’un festival, devient de plus en plus difficile à consigner, tant les pièges de l’oubli et les risques de distorsions semblent s’accroître. Les obstacles à une claire lisibilité de la scène actuelle sont nombreux. Les « grands spécialistes évidents » ont disparu. Les lieux où s’exerce désormais cette activité se multiplient à l’envie. Des vagues d’étudiants sortis des écoles renouvellent d’année en année les propositions visuelles. Et les nouveaux moyens de communication transforment et complexifient la photographie elle-même. Il n’y a plus de frontières dans la création. Les formes se mondialisent et le champ du photographique ne cesse de s’élargir. Les lignes bougent entre images fixes et animées, la projection, les écrans tactiles et le spectacle vivant. Un festival moderne inscrit la nécessité de l’éphémère et de l’oubli. Il s’ancre dans le temps présent d’une création photographique dont la caractéristique est d’être éclatée.

Enfin, parce que cela est l’exception, on ne peut que souhaiter un festival participant, par une lecture inventive du quotidien, aux transformations d’un territoire dont il serait un acteur quotidien. C’est en s’ancrant au cœur d’un territoire, en partageant ses difficultés, en se nourrissant des pratiques des autres, que quelque chose arrive. Et ce quelque chose dépasse ce qui l’entoure. Il faut l’entendre : un festival n’a de légitimité qu’en organisant et en enregistrant le champ des possibles. Il participe à la redéfinition des processus d’identification du territoire et à la recherche de l’unité complexe et contradictoire de notre temps. Dans ce qui est désormais le temps commun du monde, une manifestation culturelle doit viser à dépasser la communauté consommatrice de la mondialisation.

François Cheval