Olivier Beytout aime particulièrement le mot « Cyclope ». « Pour moi, dit-il, un photographe est un cyclope car, s’il se sert des appareils traditionnels, il ferme toujours un œil et n’apparaît qu’avec celui, rond, démesuré, de l’objectif ». Olivier Beytout, c’est un sourire qui, malgré sa bienveillance, n’exclut pas la lucidité. Olivier Beytout, c’est un regard qui se pose généreusement sur le monde, celui des êtres et des pensées, pas celui des biens et des richesses. Les ans lui vont bien et donnent à son profil quelque chose de romain, de serein et de paisible.

Il aime discuter ou plutôt débattre parce que les idées se chauffent à blanc comme le soleil, voire à rouge comme le métal qui s’épure et s’affine. Pas tant de photographie, « une science qui occupe les intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les esprits les plus sagaces (et dont l’application est à la portée du dernier des imbéciles) », prévient-il d’emblée, en citant Félix Nadar.

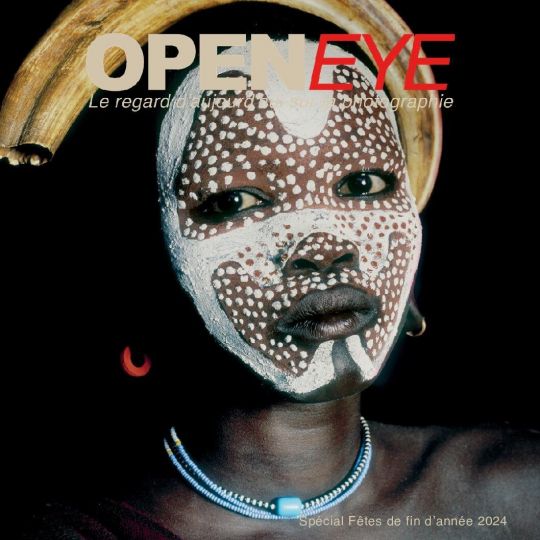

Plutôt de tout le reste, la société, ses rêves et ses aveuglements, la politique, ses utopies et ses mensonges, la culture, ses raffinements et ses miroirs aux alouettes. Et surtout, de l’homme, cette espèce qui nous réunit tous dans un temps donné quel que soit notre ancrage sur la planète. De ce fait, les photographies de cet admirateur de George Orwell et de son 1984 sont pleines, comme une femme est pleine, comme un cercle est plein, comme un cœur est plein. Elles vous attendent patiemment et vous laissent le temps de vous y installer, le spectateur est le dernier personnage de l’image.

Les cyniques et les mondains peuvent passer leur chemin. Destination Cuba, Haïti, Sénégal, Maroc, terres ardentes, terres souvent rudes, Terre des hommes aurait dit Antoine de Saint-Exupéry. Mais aussi destination France, pas celle des Heureux de ce monde, plutôt celle des autres, ces travailleurs laissés sur le carreau par le chômage et l’ennui à Valenciennes, ces jeunes qui continuent de rire et d’espérer comme le printemps dans un contexte sinistré.

De l’humain dans chaque geste, de l’école de danse au bar des vieux rockers. Mais pas de misérabilisme ni d’envolée lyrique à la Victor Hugo, l’élégiaque.

Ce n’est pas tout à fait un hasard si Olivier Beytout est un amoureux de l’art brut, de ses inventions à l’innocence folle, de sa malice, de ses trouvailles et de ses raccourcis visuels. Il aime la matière première. A chaque odyssée, ou presque, un livre naît chez cet amoureux de l’argentique d’antan et des livres de toujours. Il les lit sérieusement, les annote précisément, les range théâtralement dans des bibliothèques cathédrales, à Paris comme à Marnac, en Dordogne, son terroir familial.

C’est le dixième livre qu’il publie depuis vingt ans, ultime chapitre depuis le tout premier, Cuba, un des premiers parus sur l’île des révolutionnaires, alors un sujet photographique neuf, devenu aujourd’hui une figure obligée. Il y va très tôt, en ces temps portés par l’amitié russo-cubaine, juste avant la chute du Mur de Berlin. Aucun touriste. C’est un pays resté tel quel, comme ses habitants qui gardent tout leur naturel et une simplicité directe devant l’objectif de l’étranger.

Il y retournera encore et encore, vingt-deux fois au total. « Je regarde ce qui me fait rêver, je me projette dans le film. Je n’aime pas la modernité ni la mode qui passe. J’aime retrouver une autre époque, les choses qui ne sont pas passagères, les visions durables, voire éternelles. J’aime ce qui reste », résume ce voyageur au long cours qu’il est difficile de faire changer d’avis. Son avant-dernier livre, « son préféré », est encore sur Cuba, « beaucoup moins touristique que le premier ».

Dans l’œil du Cyclope, ce dernier livre, petite somme très choisie, réunit seulement 108 de ses photos, ordonnées sans chronologie, selon son idée. « Je réagis contre la tendance actuelle qui est de faire flou, penché, sans rien montrer. Si un sujet m’emmerde, la photo m’emmerde. Je suis indifférent à la mode, à ses génies, à ses constructions vides ». Comme ses cinéastes fétiches, l’Eisenstein d’Ivan le Terrible, le Bergman de La Honte, l’Antonioni de L’Avventura et du Désert Rouge, tout Fellini et Buster Keaton, les grands photographes de son panthéon personnel disent quelque chose et ne sont pas vains : « Evidemment Henri Cartier-Bresson parce qu’il y a dans ses photos beaucoup plus que ce qu’il montre, Sebastiâo Salgado quand il fait ses superbes photos de personnages, les migrants, les mineurs, Joseph Koudelka, et bien d’autres, parfois méconnus. C’est la fonction de l’art en général que de faire ressortir ce qui est caché. L’esthétisme peut être un moyen d’expression, pas un but. Parmi les grands Américains, je salue Dorothea Lange qui a écrit des choses formidables sur son travail, sans rien embellir de ses obstacles, de son ennui, de sa répétition, jour après jour, avant d’arriver à une forme de miracle ». Une tache, un but, des efforts, une idée, une image.

Elle le dit très bien : « on ne va pas photographier des gens que l’on ne connaît pas, juste par plaisir ». Il a choisi d’afficher clairement ses convictions, s’appuyant sur Félix Nadar en 1857. « La théorie photographique s’apprend en une heure ; les premières notions de pratique, en une journée. Ce qui ne s’apprend pas, je vais vous le dire : c’est le sentiment de la lumière, c’est l’appréciation artistique des effets produits par les jours divers et combinés, c’est l’application de tels ou tels de ces effets selon la nature des physionomies que vous avez à reproduire. Ce qui s’apprend encore beaucoup moins, c’est l’intelligence morale de votre sujet, c’est ce tact rapide qui vous met en communion avec le modèle, vous le fait juger et diriger vers ses habitudes, dans ses idées, selon son caractère, et vous permet de donner, (non pas banalement et au hasard, une indifférente reproduction plastique à la portée du dernier servant de laboratoire) la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime. C’est le côté psychologique de la photographie, le mot ne me semble pas trop ambitieux. »

Olivier Beytout ne fait pas plus confiance aux grandes envolées théoriques et techniques. En quarante ans de photo, il ne revendique l’usage que de trois types d’appareils, « un Pentax, trois Canon – un pour le noir et blanc, un pour la couleur et un troisième qui restait en réserve – et un Nikon ». Tout est dans la pratique. Son grand héros contemporain est le Britannique Don McCullin, « magnifique photographe qui a trouvé des photos incroyables dans toutes les situations où il a été, du Vietnam aux rues de Londres peuplées de sans-abri. Tout son travail est sincère et direct, comme lui ». Aucun snobisme chez ce gentleman à la française qui déteste les anglicismes, les à-peu près et les valeurs dominantes de la culture contemporaine.

Il regarde avec le même sérieux les photos prises par des inconnus, voire des amateurs. Ces coups de génie qui attrapent au vol quelque chose d’exceptionnel et d’exceptionnellement vivant. Comme ce tirage où des taureaux piaffent dans leur box avant la corrida. Comme cette photo de l’Assemblée nationale où l’on rit, où l’on crie, qui ressemble à une pièce de théâtre. Son code d’honneur implique patience et connaissance du terrain, caractère et apprivoisement en douceur du sujet.

Olivier Beytout le pratique gaiement. Au Maroc, dès le début, il va au plus authentique, dans la montagne, rencontrer les gens du cru, des coiffeurs, des taxis, des marchands de légumes ou d’œufs qu’il retrouvera, à des années d’écart, au même en droit, dans la même posture.

Une galerie de portraits sans retouches en près de quarante voyages qui témoignent d’une permanence, d’une culture. Un certain rejet, chez ce faux sévère, « de ceux qui se fabriquent une apparence, qui se trafiquent une image derrière un maquillage ou une tenue, qui se préparent à la photo et vous disent “Revenez demain ! pour s’amender ou enfiler le costume d’apparat ». Une devise franche qu’il revendique en photo comme dans la vie et qu’il tend à susciter chez les autres, par son calme, son phrasé clair et articulé. Son sens de l’harmonie monochrome, beige, blanc, gris pâle l’entoure partout d’une certaine aura. Les couleurs d’une longue plage et d’un tirage à l’ancienne.

Le Sénégal lui est aussi un pays familier, à lui, le voyageur qui ne compte plus ses voyages mais se souvient de chaque image, de son attente, de son sentiment. Son portrait d’un géant échevelé, Thianar N’Doye, médecin nutritionniste renommé, chef de la communauté Lébou de Rufisque raconte l’histoire de ces pêcheurs qui ont peuplé la côte sénégalaise. Les joues creuses, les yeux levés au ciel, la crinière blanche léonine, le reflet de la lumière à travers le moucharabieh, le fil électrique noir qui court comme un serpent, derrière les cadres, sur le mur blanc, son insigne de Grand Croix de la Légion d’Honneur, donnent une touche magique à un portrait surréel. « J’aime bien qu’il y ait quelque chose d’incongru dans la photo, dans l’ambiance, dans le personnage, qui sorte de l’habituel, qui surprenne. Dans la vie, Thianar N’Doye l’était tout autant. Presque deux mètres de haut, six filles magnifiques qui dépassaient les 1,80 m ».

La grande majorité de ses dix voyages en Haïti ont eu lieu avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C’est une tornade à Haïti qui résume en couverture toute sa vie de photographe en marche. « Je pense que je n’y retournerai pas, bien que ce soit un pays extrêmement attachant. Pas seulement parce que la réalité est trop triste, mais parce que la répétition de ses malheurs est désespérante sur l’avenir du pays et sur le genre humain. Tout a empiré depuis le drame, des reconstructions anarchiques à la corruption endémique, de l’invasion toujours grandissante des profiteurs à la surpopulation galopante », dit, à regrets, ce « partisan de l’école de la IIIe République à Jacmel où règne la tenue, où les bons élèves passent devant les mauvais, y compris devant les enfants de notables ». « Un cartésien se flingue très vite », dit-il, devant ces schémas qui marchent à l’envers du progrès.

Comme toujours, dit-il, c’est le hasard des amitiés et des rencontres qui crée ses escales, de La tribu des Valenciennois aux Portraits de connivence ses amis illustrateurs de presse, humoristes au scalpel. À partir du patriarche Mose, des disparus : François Cavana, André Barbe et André François, des victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo : Philippe Honoré et Tignous, des bien vivants : Paul Avoine, Jean-Yves Hamel, Jacques Cardon et Jacques Colombat. Il chérit ses vieux complices de quarante-cinq ans, hardis partisans d’une belle fronde au parfum anarchiste, “à la chaleur amicale réelle, au sens du partage et de la solidarité, au goût de la fête spontanée, à l’humour constant et irrévérencieux qui traduit une distance par rapport à la vie. La même distance existe dans la photo, entre le photographe et son sujet.

Valérie Duponchelle

Valérie Duponchelle est journaliste au Figaro.

Olivier Beytout, Dans l’œil du Cyclope

Publié par Zellige Editions

30€