Le livre de Muriel Berthou Crestey, ” Au coeur de la création photographique ” propose une rencontre avec 24 des plus grands photographes contemporains.

Des photographes parlent. Quels sont les regrets ou les surprises qui ponctuent une vie de photographe ? Quelles sont les stratégies de réalisation, de partage et de diffusion qui leur correspondent ? Comment se sont forgés les points de départ, le thème, les formes etc. ? Quels sont les états d’âme des photographes ? En quoi les nouvelles technologies ont-elles modifié leurs pratiques ? Pour répondre à ces questions et à beaucoup d’autres, Muriel Berthou Crestey a rencontré des photographes représentatifs de différents mouvements de l’époque contemporaine.

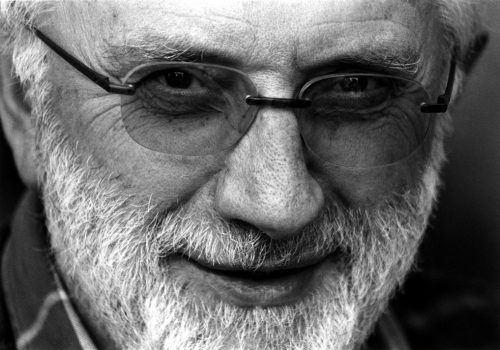

L’Oeil vous présente au cours des prochains jours des extraits de ces entrevues, aujourd’hui LUCIEN CLERGUE.

Le poète de l’image (l’entretien publié comprend 25 questions – en voici 7)

Muriel Berthou Crestey. Quelle a été votre première émotion artistique ?

Lucien Clergue. Certainement, le violon, ou plus précisément, un concert donné à Arles. Je devais avoir 11 ou 12 ans. L’un des organisateurs, par ailleurs concertiste, était ophtalmologiste. Il offrit une place gratuite à mon professeur de violon, à l’intention, précisa-t-il, de son meilleur élève. J’y suis allé. C’était trois sonates de Bach pour violoncelle. J’étais transpercé. Le lendemain, j’ai voulu jouer les sonates de Bach. Malgré les réticences de mon professeur, nous les avons jouées et ça a été le grand événement autour duquel a tourné ma vie.

B. C. Pensez-vous que tous les états d’âme soient propices à la création ?

C. Il y a une phrase d’Igor Stravinsky selon laquelle « l’inspiration, c’est comme les enfants, il faut la mettre sur le pot tous les matins ». Je pense qu’il faut se méfier de l’inspiration et travailler plutôt comme un boulanger fait son pain pour que, à un moment donné, cela surgisse. Pendant une période, je faisais des photos tous les jours, du matin jusqu’au soir. Face à une telle persévérance, il finit toujours par sortir quelque chose. Il y a peut-être un petit ange qui vous suit et qui, à force de vous voir travailler, vous oriente vers une direction. Alors, on s’y engouffre. Évidemment, j’habite un pays de pain béni où il y a toujours de la lumière, même trop pour certains. Personnellement, j’aime le soleil. Ici, à Paris, je pèle de froid alors que dimanche dernier, je faisais encore des photos sur la plage, à côté d’Arles. Cela n’a pas de prix. C’est vrai que la soft lightqu’aiment beaucoup les Américains est aussi séduisante ; par exemple, la lumière d’Atlantique de Weston est indescriptible.

B. C. Dans les Nus zébrés, est-ce que les jeux avec la lumière sont une manière d’habiller les corps ?

C. J’avais fait plusieurs tentatives de Nus zébrésà Chicago mais ce n’était pas très concluant, jusqu’à ce qu’un ami habitant à New York me propose de me prêter son appartement pour quelque temps. Des stores jaunes, magnifiques, y diffusaient une lumière différente. Les interstices entre chaque lame formaient des zébrures particulièrement définies et minces. Bien souvent, je ne donne pas mes sources. Le corps est zébré mais on ne sait pas d’où ces fines stries proviennent. Il semble porter lui-même ces zébrures. À d’autres moments, j’établis le rapport, quand cela m’intéresse de montrer toutes les courbes féminines par opposition à la rigidité du store vénitien. Mais cela rejoint aussi la musique.

B. C. L’utilisation des cadrages confère un anonymat aux personnes. Est-ce une manière d’évoquer une dimension universelle, ou de créer un mystère identitaire

C. Lorsque j’ai commencé les Nus, la censure était violente ; l’anonymat constituait d’abord un moyen de protéger mes modèles. De plus, je voulais donner l’image de la Femme et non pas de Gilberte ou d’Hélène … Le visage, la coiffure marquent une époque. En coupant la tête, je donnais une image de l’éternel. Par ailleurs, je viens d’une ville où il y a beaucoup de statues antiques ayant la tête coupée, donc je me sentais à l’aise avec cela. Cela permettait aussi de donner leur plénitude aux seins qui constituent une obsession pour moi. J’ai toujours voulu savoir si j’avais été allaité par ma mère. Malheureusement, elle était tellement malade qu’elle a dû me confier à une nourrice, mère d’un torero. J’ai eu le lait, mais pas le sang. Je ne suis donc jamais devenu torero. Par rapport au cadrage, il y a un autre aspect qui me fascine et que j’utilise à chaque fois. Lorsqu’une femme pose, je lui demande toujours de croiser la jambe droite sur la gauche, ou inversement, en fonction de ma position. Il s’agit de créer un effilement qui se termine en sifflet, évitant l’amputation de la jambe gauche, puisqu’elle disparaît sous l’autre jambe. Ensuite, c’est systématiquement du contre-jour.

B. C. Dans les réactions du public, aimeriez-vous retrouver des interprétations qui rejoignent votre intention première et vos émotions au moment de la prise de vue ? Ou préférez-vous que les spectateurs y voient des choses différentes ?

C. Le mot de Paul Eluard « Donner à voir » est parfait pour notre aventure. Ce dont il faut tenir compte, c’est le livre. À la différence du cinématographe qui va créer un montage en donnant x secondes à tel plan, où vous ne pouvez pas y échapper, un livre permet au spectateur de s’attarder ou pas sur chaque séquence. Née de la vague répond, par exemple, à une construction très précise et c’est un cas d’école que personne n’a jamais mis en valeur. Je suis le seul à le connaître et à en parler. Dans la conception occidentale, on ouvre un livre au commencement et on le feuillette dans l’ordre. Dans la culture orientale, on ouvre au contraire le livre par ce que nous considérons être la fin et on avance dans l’autre sens. Partant de là, je voulais faire un livre universel pouvant répondre aux deux discours. C’est mon bestseller. Je l’ai conçu de manière mécanique avec des cahiers de 8, pliés et une double page comme la vague, qui vient frapper à son rythme. J’ai souvent voulu aborder cette dimension avec des gens qui s’intéressent aux livres comme Bernard Pivot, mais personne n’a encore voulu y prêter attention. Les tenants du verbe sont effrayés par l’image. C’est difficile de présenter des photographies à la télévision. Robert Delpire avait fait une très belle présentation aux Rencontres d’Arles, mais lui était un maître du montage photographique.

B. C. Le livre est aussi un lieu de rencontre entre la création littéraire et plastique. Dans Corps mémorable, vos images s’inscrivent en regard de poèmes de Paul Eluard. Quelle était la genèse de ce projet ?

C. J’avais fait mes premiers Nus et les avais montrés à Picasso qui, sautant au plafond, me donnait des baffes en disant : « C’est toi qui a fait ça … ? » Puis, les ayant montrés à Cocteau, Pierre Seghers les a découverts au moment où il travaillait sur l’édition de Corps mémorable. Il a balancé les illustrations de Valentine Hugo qui devaient accompagner initialement les textes pour mettre mes photographies à la place. Cela s’est adapté parfaitement. C’est le bestseller absolu. Ce livre date de 1958. Il est constamment réédité. La dernière en date est de 2003. C’est rarissime.

B. C. Comment est née l’aventure des Rencontres d’Arles ?

C. Étant natif de cette région, j’ai fait ce Festival de photographies là-bas mais si j’étais resté violoniste, cela aurait certainement été un Festival de violon. Je pense que c’est arrivé à un moment crucial car la photographie était totalement abandonnée. Dans les années 1950, il n’y avait aucun lieu d’exposition de photographies à Paris…

Muriel Berthou Crestey – Au coeur de la création photographique

ISBN 978-2-8258-0285-4

Editions Ides et Calendes