• L’autre Londres. Photographes étrangers prennent la vie de la ville dans les années 1930-1970

Tout au long du XXe siècle, les grands photographes du monde entier ont afflué vers Londres et leur œuvre fut une réflexion sur cette cette ville et ses habitants. Certains venaient faire de brefs séjours comme reporters photographique, d’autres venaient en qualité de réfugiés, d’autres encore avaient volontairement élu domicile à Londres. Leurs photos nous donnent une idée de la manière dont Londres est vu « de l’extérieur », avec les yeux de « l’étranger », et constituent un tableau aussi varié que la ville elle-même. Les images obligées de la « bonne vieille Angleterre », avec ses rues noyées dans le smog, ses bus rouges à impériale, ses hommes en chapeau melon, y côtoient le témoignage d’une diversité culturelle grandissante.

Du jour de sa naissance, autrement dit dès les premières photos faites par Daguerre, l’histoire de la photographie fut l’histoire de la vie urbaine. Mais c’est précisément au XXe siècle, surtout à partir des courants modernistes des années 20, que la photographie fit de la ville son objet par excellence. C’est alors qu’apparurent des phénomènes tels que le Paris de Brassaï et plus tard le New York de William Klein (Le Multimedia Art Museum de Moscou exposa les deux séries à la Photobiennale 2012).

Aussi bien dans les années 1930-1970 qu’aujourd’hui, Londres a toujours attiré les visiteurs par son dynamisme. Quant aux photographes, ils étaient de plus intrigués par la nature tout à fait particulière de sa lumière, une lumière qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Eliott Erwitt a eu ce mot admiratif : « Je pense que Londres est une ville très pittoresque. Je crois m’y être rendu plus souvent qu’au centre de New York où j’habitais alors. Et je l’ai beaucoup photographié. »

Il est extrêmement important de noter que tous ces artistes venus à Londres de différents pays ont apporté à l’image photographique de la ville leur esthétique non britannique, l’incluant dans le style moderniste international. Dora Maar, connue surtout pour avoir été la muse et le modèle de Pablo Picasso, fut aussi artiste et photographe de talent et partagea un studio avec Brassaï. On peut juger de son talent à manier l’appareil photographique par sa photo Pearly King (1935), le portrait d’un des camelots de Londres qui portent traditionnellement des vêtements aux boutons de nacre. Le style moderniste d’Horacio Copolla, représenté à l’exposition par ses oeuvres des années 1930, s’est formé dans les années 1920 à Buenos Aires puis fut peaufiné en Europe dans les années 1930 quand il rallia le groupe de photographes du Bauhaus.

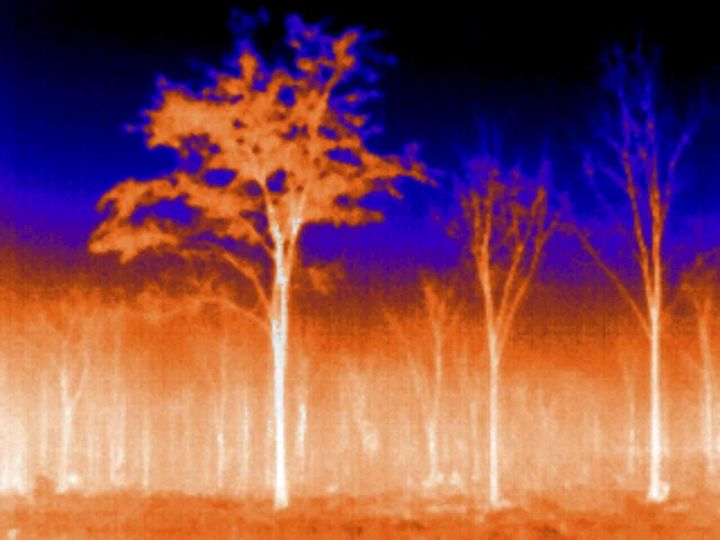

La contribution des revues illustrées à la création du portrait international de la ville de Londres fut très grande ; les revues contribuèrent aussi à la popularisation de l’esthétique moderniste dans l’art photographique. A partir des années 1930, elles se tournent de plus en plus vers l’aspect narratif de l’image, vers la possibilité de s’en servir pour raconter des histoires. Cette tendance est plus évidente en Allemagne et en France qu’en Grande-Bretagne, ce qu’on peut observer, par exemple, dans les images du couronnement de George VI par Henri Cartier-Bresson. Envoyé en mission à Londres en 1937 par un magazine français, au lieu de photographier le roi, Bresson est fasciné par l’image de la foule qui attend l’arrivée du cortège royal. Cependant ces images furent ses premières photos de reporter publiées. Voici un autre exemple d’un photographe qui apporta dans l’image de Londres ses innovations continentales : il s’agit de Felix Man (représenté à l’exposition par la photo Les feux s’allument à Londres, 1935). Déjà célèbre reporter en Allemagne, il s’installe à Londres en 1934 en fuyant le nazisme et devient dès son arrivée un des fondateurs du magazine Weekly Illustrated. Il collabore aussi à l’importante revue britannique Picture Post. Après la guerre, Picture Post acquiert une renommée internationale et invite de nombreux jeunes photographes de divers pays à collaborer. En particulier Marc Riboud, qui arrive à Londres en 1954, envoyé en mission par la rédation (l’exposition présente 9 photos faites par Riboud au cours de ce séjour).

Certains photographes, et en premier lieu ceux qui avaient suffisamment de moyens pour vivre, venaient s’installer à Londres de leur propre chef. Par exemple Emil Hoppé : né en 1878 en Allemagne, il appartenait à la génération aînée par rapport à la plupart des photographes présentés à l’exposition. Hoppé était assez aisé pour publier à partir de 1932 tout une série d’albums photographiques avec des vues de la ville de Londres, devenue sa nouvelle demeure. Le grand Lartigue était, lui, indépendant par principe. Il photographiait Londres plutôt pour son propre plaisir que pour la publication. Le portrait photographique de sa femme Bibi à Londres (1926) est à la fois un témoignage photographique du Londres de l’époque et une photo de « l’album de famille ».

Après la guerre, parmi les photographes venus à Londres de leur propre chef citons Robert Frank, qui y séjourne plusieurs fois et y passe avec sa famille l’hiver 1951-1952, ses photos témoignant de son intérêt pour les contrastes sociaux propres au système de classe anglais ; Lutz Dille, né en Allemagne, qui vient à Londres pour photographier le Coin des orateurs ; et plus tard Al Vandenberg.

De même qu’aujourd’hui, on ne se rendait pas à Londres uniquement pour travailler mais aussi pour y étudier. Ce fut le cas d’Inge Morath, d’origine autrichienne, qui épousa Artur Miller, le célèbre écrivain américain (représenté à l’exposition par son oeuvre Mrs Eveleigh Nash, 1953) et James Barnor, venu s’installer à Londres du Ghana en 1959. Il avait déjà derrière lui l’expérience d’un projet commercial à succès — celui d’un studio photographique personnel à Accra, capitale du Ghana Mais à Londres, il dut tout recommencer à zéro. Il sut garder les contacts internationaux acquis précédemment et on sent bien dans sa photo du poids lourd charismatique Mohammed Ali qu’il avait le privilège de pouvoir l’approcher.

Dans les années d’après-guerre, le développement des agences photographiques lié à la professionnalisation de cet art, ainsi que le caractère international des contacts, amène à Londres un nombre toujours plus grand de photographes étrangers. En 1947 est fondé l’agence légendaire Magnum (à Paris et à New York, avec Henri Cartier-Bresson parmi les fondateurs) qui établit des critères très élevés non seulement pour le travail des photographes reporters mais aussi pour leurs employeurs. Parmi les artistes présentés à l’exposition, beaucoup furent membres de cette agence, y compris Elliot Erwitt et Marc Riboud (tous les deux en furent présidents), Ernst Haas, Martine Franck (à partir des années 1970), pour ne nommer que ceux-là.

L’exposition Another London (« Un autre Londres »), ce n’est pas seulement l’histoire de la ville telle qu’elle apparaît en photos. C’est l’histoire d’une communauté de photographes et de l’enchevêtrement bizarre des destinés de ses principaux personnages, enchevêtrement dû en grande partie à la ville de Londres elle-même, l’une des mégapoles les plus animées du XXe siècle.

• Chris Steele Perkins

Chris Steele Perkins, membre de la célèbre agence Magnum, photographie l’Angleterre et les Anglais dès le début des années 70. En 1971, il quitte Newcastle et vient s’installer à Londres ; en 1975, il fait partie du groupe de photographes Exit qui se consacre à la photo sociale, centrée surtout sur la vie dans les villes britanniques.

Steele Perkins est connu avant tout pour son album The Teds, publié en 1979, un documentaire sur le phénomène londonien des années soixante-dix : les bandes de voyous, les Teddy Boys. En quarante ans Steele Perkins a fait le tour du monde se rendant comme photographe de l’Afrique à l’Afghanistan et au Japon. Mais il a toujours gardé un vivant intérêt pour son propre pays : « En m’éloignant, j’ai toujours essayé de comprendre dans une certaine mesure, ce de quoi j’étais, moi, une partie. »

Les photos de Steele-Perkins sont des études anthropologiques dont l’éventail des sujets est extrêmement large : la vie rurale du comté de Durham, le quotidien de l’hôpital londonien de St-Thomas, les conflits raciaux dans les bas-fonds de la cité, la vie dure des malades et des invalides et de ceux qui les soignent.

Steele-Perkins déroule une mosaïque unique en son genre qui rassemble les éléments les plus divers faisant de l’Angleterre, selon l’auteur, un pays vraiment anglais. L’absurde, l’humour, la violence et la solitude , la vie de famille et les problèmes d’identité, on trouve tout cela dans son œuvre, ces thèmes ayant toujours attiré l’attention des artistes anglais. La comédie s’y mêle à la tragédie mais c’est le comique qui l’emporte.

Lorsque ces séries furent publiées, le critique David Elliott commenta ainsi ce livre : « La véritable force de cette œuvre est dans l’absence de tout artifice. Contrairement à beaucoup d’autres livres sur l’Angleterre et « le caractère anglais », ici l’auteur ne prétend pas être cohérent ou objectif. Le photographe nous montre sans conteste son Angleterre à lui. La beauté de l’histoire est que l’auteur ne s’est jamais posé pour tâche de faire le portrait d’un pays, mais en quarante ans, les documents se sont inconsciemment accumulés, ce qui força l’auteur à faire rétrospectivement une sélection que nous pouvons admirer ici. La propriété d’être à la fois une part de quelque chose et de pouvoir s’en séparer est très précieuse pour tout artiste. Mais cette qualité devient absolument indispensable lorsque l’artiste travaille au milieu des gens, partage leur vie ; c’est comme un vaccin contre le virus de la sentimentalité et du provincialisme, de la chasse au sensationnel et de l’insensibilité. »

Les images ont été sélectionnées par Chris Stell-Perkins lui-même parmi ses meilleures œuvres. C’est un récit honnête et très personnel consacré à un pays étrange, singulier mais magnifique, à l’Angleterre et ses habitants.

• David Hurn – Le pays de mon père

David Hern est une figure clé du reportage photographique britannique. Il débute en 1955 comme assistant à l’agence Reflex. A 22 ans, il est déjà célèbre et doit sa renommée mondiale à son reportage photographique sur la révolution hongroise (1956). Onze ans plus tard, en 1967, il devient membre de la fameuse agence photographique Magnum, et en 1973, il fonde la célèbre Ecole de photographie documentaire à Newport (Pays de Galles) et sillonne le monde entier avec ses cours de maître.

Hurn est né en 1934 en Angleterre mais son père est originaire du Pays de Galles. Cette circonstance joue un rôle exceptionnel dans toute son œuvre. Le Pays de Galles, l’une des quatre grandes unités administratives et politiques de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, devient pour de nombreuses années le personnage principal des photos de David Hurn. Voici ce que Hurn dit lui-même de ce déchirement entre la culture anglaise et la culture galloise : « Mon père et tous ses ancêtres sont nés et ont vécu au Pays de Galles. Un concours de circonstances a fait que je sois né en Angleterre mais on m’a rapidement ramené à la maison familiale dans le sud du Pays de Galles. Cependant la mention « né en Angleterre » me poursuit en permanence comme un fantôme. Cette dualité m’a poussé à mieux connaître ma propre culture. A prendre conscience de ma place dans ce pays [le Pays de Galles], de mes relations avec les gens de mon pays. Lorsqu’on étudie la vie, il faut s’en tenir aux faits quel qu’ils soient. L’outil que j’utilise est la photographie, or sa nature est telle qu’à mesure de votre travail, vous enregistrez le monde qui s’éloigne à jamais vers le passé tout en on observant en permanence le nouveau monde qui se déroule devant vous. »

Les images de Hurn ont fixé pendant plus de vingt ans ce monde gallois qui « s’éloigne à jamais ». La fin du XXe siècle est pour le Pays de Galles une époque de bouleversements profonds et dramatiques. Auparavant, l’économie, la culture et le paysage de ce pays étaient définis par l’agriculture et l’industrie lourde : mines de charbon et d’ardoise, métallurgie des métaux ferreux. Petit à petit, les moulins, les mines et les carrières se ferment. Ce qui en reste est transformé en sites touristiques. Si en 1974 Hurn prend des photos de l’acierie de Shotton en plein fonctionnement, en 1997 il ne peut photographier que le Musée national de l’industrie houillère qui la remplace. L’ancienne production industrielle est remplacée aujourd’hui par de nouveaux secteurs de haute technlogie et par le tourisme qui amènent parallèlement dans le quotidien des Gallois le fast-food, le cinéma, la télévision et l’Internet. La vaste chronique photographique de Hurn est inestimable pour avoir fixé ces métamorphoses.

En 1966, Hurn se rend au village d’Aberfan sur les lieux du plus grand désastre du vieux Pays de Galles industriel : après de fortes pluies, un glissement de terrain ensevelit sous des milliers de mètres cubes de déblais de mine des dizaines de maisons et le bâtiment d’une école primaire. 116 enfants et 28 adultes y perdent la vie. Sur les photos de Hurn, on voit deux écoliers restés en vie en train d’observer l’opération de sauvetage.

D’autres images de Hurn des années 1960-1970 nous montrent la réunion traditionnelle des bardes gallois à Carmarthen ; une famille en vacances pendant ce qu’on appelait « la semaine du mineur » — congé réservé aux travailleurs de la mine (cette tradition disparaît après la fermeture des mines) ; des fermiers à la foire aux chevaux de Llanybyther et des jeunes jouant au push-ball (l’objectif est de pousser l’énorme ballon gonflable au-delà de la ligne de but des adversaires). En 1993, Hurn prend des photos à la mine de la montagne Noire où l’on continue à utiliser des poneys pour remonter les déblais à la surface ; contrairement aux habitudes du XIXe siècle, les poneys ne vivent plus en permanence sous terre, ils n’y passent que le temps nécessaire à remonter les déblais et se trouvent sous la surveillance d’un valet personnel qui veille à leur hygiène et à leur santé. Sur la photo de Hurn, un poney coule un regard dans la salle de repos des mineurs.

Au cours de ces mêmes années, on voit apparaître sur les images de Hurn, parallèlement aux scènes galloises traditionnelles, des fabriques japonaises pour la production de microcontrôleurs et de technologies numériques, des kiosques vendant des hamburgers, des touristes asiatiques venus visiter les côtes galloises, des discothèques et même des scènes de striptease masculin.

Chacune de ces photos apporte sa vérité sur la vie du Pays de Galles, celle d’aujourd’hui ou celle d’un passé récent, après avoir distillé et transformé en miniature raffinée les changements globaux survenus dans ce pays.

• Grigoriy Yaroshenko – Britain

Grigori Yarochenko photographie la Grande Bretagne depuis plus de dix ans, dès ses débuts dans la photo d’art. On peut affirmer qu’il connaît le pays aussi bien que peut le connaître un étranger.

Seules quelques images de ses débuts sont présentées à l’exposition, et elles sont facilement reconnaissables par le détachement voulu de l’auteur de l’objet de sa prise de vue ; le style de Yarochenko a évolué depuis et aujourd’hui, le photographe s’intéresse davantage aux questions purement professionnelles : au jeu des citations, aux allusions aux classiques de la photographie britannique tels que Ian Berry (l’auteur du livre The British), Mark Power et Martin Parr, dont les œuvres ont appris à Grigori à reconnaître les traits spécifiquement britanniques. Le photographe a également subi une grande influence de la part du film de Michelangelo Antonioni Blow Up, qui fut une source d’inspiration pour toute la génération des années 70.

Au cours des longues années passées à vivre dans deux pays, comme il le dit dans son autobiographie, Yarochenko en est venu à comprendre beaucoup de choses sur la culture visuelle britannique à la fois traditionnelle et provocante. Comme chez Lewis Carroll, en Angleterre, tout n’est pas toujours évident, ce qu’on voit n’est pas forcément vrai. Les Anglais cachent les sens vraiment profonds derrière leur humour, dans les contextes et les nuances de leur intonation. C’est pareil chez Yarochenko, dont les photos expriment bien plus, ou même tout autre chose, que ce qu’on perçoit au premier abord.

L’installation d’Olafur Eliasson à Tate Modern dans la salle des turbines de l’ancienne centrale électrique est en fait la fixation d’un soleil artificiel. Le festival musical cultuel à Glastonbury où trois rois saxons et le légendaire roi Arthur gisent sous les décombres d’une ancienne abbaye démolie encore par Henri VIII, se transforme en un gai campement de nouveaux barbares tentant pour la énième fois d’envahir l’île. Dans ses photos, même le mariage du prince William avec Kate Middleton ne sert que de toile de fond à la fête où l’union populaire est tellement sincère qu’elle ferait rêver le reste du monde.

En 2010, Grigori Yarochenko a voyagé à travers toute l’Ecosse, il s’est rendu quasiment dans chaque village, chaque bouillerie, chaque tonnellerie et chaque pub, cherchant à approcher au plus près les gens du pays pour mieux les comprendre (à vrai dire, les Ecossais, surtout les highlanders, sont bien plus ouverts et directs que les habitants des quartiers de Belgravia ou de Chelsea de Londres). En fait, il connaît déjà bien ces gens-là. Grâce au projet Britain, espérons que nous allons, nous aussi, les sentir maintenant plus proches de nous et mieux les connaître.

Nina Levitina

« Le projet Britain est né il y a dix ans en 2001 à Londres. C’est à ce moment-là que, sans trop savoir pourquoi je le faisais, je me suis mis à photographier mon histoire longue de plus de dix ans. Des centaines de pellicules, des milliers de tirages et plusieurs expositions (LondON, galerie M’Ars, Moscou, 2005 ; National Liberal Club, Londres, 2006 ; Traces, galerie Glaz, Moscou, 2009 ; Spirit of Scotland, Atelier Am Eik, Dusseldorf, 2010 ; galerie Leica, Moscou, 2011) servirent de base à ce travail.

Il y a encore plein de choses à photographier, mais aujourd’hui c’est clairement que m’apparaît mon projet, encore inachevé, consacré à ce grand pays pris dans un contexte plus géographique et historique que politique, à cet Empire disparu avec ses habitants et sa vie d’aujourd’hui. C’est un pays où ont su paradoxalement vivre en paix des ennemis jurés dont, même cent ans après, les descendants n’oublient pas les humiliations et les offenses reçues. Mais ils ont pu, ils ont su, sans pour autant oublier leur passé, leurs aïeux et leurs pères, leurs « aimables » voisins, leur histoire et leurs traditions, aller de l’avant, construire des maisons, élever leurs enfants et vivre en paix. Tous ensemble et chacun pour soi, ils ont vaincu leur haine, leur orgueil et leur colère.

En aucune façon je ne prétends à l’objectivité, à une analyse ou une étude profonde ; je me contente de montrer une petite part de mes longues observations quotidiennes du pays et de ses habitants. Ma tâche consistait à voir et à montrer ce qu’il y avait de vrai, de vivant et de sincère derrière les nombreux voiles des stéréotypes, des coutumes et des normes de conduite, derrière le droit à la vie privée et les rites de comportement qu’ils soient couchés sur le papier ou tacites. »

Grigori Yarochenko

• Philip Jones Griffiths

Grande-Bretagne (Pays de Galles)

Philip Jones Griffiths est connu comme l’un des grands photographes qui a couvert la guerre du Vietnam. Né à Rhuddlan (Pays de Galles), Philip fait d’abord des études en pharmacie à Liverpool puis travaille à Londres en faisant de temps en temps des photos pour le Manchester Guardian. En 1961, il se consacre entièrement à la photographie et devient reporter freelance à plein temps pour The Observer de Londres. En 1962, il couvre la guerre d’Algérie puis se rend en République centrafricaine. De là, il part en 1966 pour l’Asie en qualité de membre associé de l’agence Magnum et travaille au Vietnam jusqu’en 1971. A cette époque, il est déjà membre à part entière de Magnum.

Magnum a des difficultés à vendre ses images du Vietnam en Amérique, car elles illustrent surtout les souffrances du peuple vietnamien et reflètent son point de vue sur la guerre comme un épisode de la décolonisation des anciennes possessions européennes. Cependant, il arrive parfois à faire des photos qui ont du succès sur le marché américain : Jackie Kennedy passant ses vacances avec un ami au Cambodge, par exemple. L’argent que lui rapportent ces photos lui permet de poursuivre ses reportages vietnamiens et de publier Vietnam Inc. en 1971. Ce livre a une énorme influence sur la perception de la guerre par les Américains et devient un classique du reportage photographique. Il cristallise l’opinion publique et exprime les craintes du monde occidental causées par l’implication américaine au Vietnam. Vietnam Inc., qui est l’une des enquêtes les plus détaillées sur les conflits en général, est aussi un document explorant en profondeur la culture vietnamienne en situation de guerre.

John Pilger écrivit : « Je n’ai jamais rencontré de la part d’un étranger autant de sage compassion pour les Vietnamiens, ou plus généralement pour les gens ordinaires, où qu’ils se trouvent, qui souffrent du joug des grandes puissances, que j’en ai rencontré chez Philip Jones Griffiths. Il fut un des plus grands photographes et des journalistes les plus fins qu’il m’a été donné de connaître et, en outre, un véritable humaniste … Ses photos de simples gens, qu’ils soient de son pays de Galles bien aimé, du Vietnam ou du Cambodge, vous font sentir qui sont les véritables héros. Il fut l’un d’eux. »

En 1980, Griffiths s’installe à New York pour assumer la présidence de Magnum, un poste qu’il occupera pendant cinq ans. Au cours de ces années, Griffiths continue à travailler pour des publications telles Life et Geo , faisant des reportages sur le bouddhisme au Cambodge, la sécheresse en Inde, la misère au Texas, la reconstruction du Vietnam, les conséquences de la guerre du Golfe au Koweït. Il a séjourné dans plus de 120 pays, s’y rendant parfois de son propre chef. Ses nombreux retours au Vietnam pour y étudier les effets de la guerre ont été à l’origine de la création de deux livres : Agent Orange et Vietnam at Peace. La folie humaine a toujours attiré l’attention de Griffiths, mais fidèle aux principes des fondateurs de Magnum, il a toujours cru à la dignité humaine et à la capacité des hommes à devenir meilleurs. Son héros, Henri Cartier-Bresson, l’homme dont les photos inspirèrent jadis le jeune Griffiths de seize ans au photoclub du Rhyl, écrira plus tard : « Depuis Goya, personne n’a dépeint la guerre comme Philip Jones Griffiths. »

En 2007, Philip Jones Griffiths reçoit un prix pour ses réalisations dans le domaine du photojournalisme à la 5e Cérémonie annuelle Lucie Awards à New York.

L’exposition Recollections (« Souvenirs ») présente les œuvres du photographe créées en majeure partie dans son pays natal et comprend, entre autres, un certain nombre d’images jusque-là inconnues prises au Royaume-Uni dans les années 1950-1970. Ces photos sont consacrées à la vie politique et sociale et montrent certains des événements qui ont marqué l’histoire britannique au cours de trente années pleines de changements et de bouleversements. Quoi que dépeigne Griffiths — les Beatles à Liverpool, les mineurs du pays de Galles, les campagnes pour le désarmement nucléaire à Londres ou les processions funéraires en Irlande du Nord —, ses images sont toujours expressives, humaines et marquées par le talent qui lui est propre de révéler le sens profond des choses. Elles décrivent l’importante transformation de la société anglaise, vue — ce qui est important — avec les yeux d’un maître inégalé de la composition et du récit. Ce photographe, qui compte parmi les plus grands de notre époque, devenu célèbre pour des images faites à l’autre bout du monde, nous apparaît aujourd’hui comme l’auteur d’œuvres tout aussi poignantes réalisées dans son pays natal.

En 2008, ces photos ont également été exposées à Liverpool au Centre national pour la conservation et la restauration des œuvres d’art lors du festival City of Culture. La série Agent Orange a été exposée à Brighton en octobre 2008.

Philip Jones Griffiths est mort d’un cancer à son domicile dans l’ouest de Londres le 19 mars 2008. Ses œuvres sont conservées dans les archives de la Fondation Philip Jones Griffiths pour l’étude de la guerre et des conflits armés, dirigée par ses deux filles, et continuent de vivre dans ses livres. Après les livres Vietnam Inc., A Dark Odyssey, Agent Orange (Trolley, 2003) and Viet Nam at Peace (Trolley 2005) les éditions Trolley publieront Recollections et un livre consacré au travail de Griffith au Cambodge.

• Simon Roberts : Paysages d’une petite île. Etudes

La série Paysages d’une petite île. Etudes comprend un certain nombre d’œuvres récentes du photographe britannique Simon Roberts (né en 1974). L’exposition commence par une seule image de sa série Patrie, un vaste projet social auquel Roberts a travaillé en Russie en 2004-2005. Cette image l’avait poussé à créer plus de 50 photos qu’il a faites après être rentré au pays.

L’exposition présente des images de plusieurs séries différentes telles que Pierdom, Nous les Anglais, Elections et XXX Olympiade.

Montrées pour la première fois ensemble, ces photos apparaissent comme une étude photographique sous tous les aspects des paysages de la « petite île ». Les images montrent les pratiques et coutumes sociales, les repères culturels et le théâtre économique et politique qui définissent cet espace comme uniquement britannique.

Ces photos de grand format sont prises avec une grande précision technique et souvent d’une position élevée. Un tel éloignement permet de montrer avec évidence le rapport entre le paysage et les individus ou les groupes et fait penser au langage visuel de la peinture historique. Les photos attirent l’attention sur ce qui est caractéristique de la Grande Bretagne d’aujourd’hui, mais font également penser aux idées universelles des rapports entre l’homme et la nature, du sentiment de son identité et de l’appartenance à la vie de son pays.

L’exposition est préparée en collaboration avec The Photographers’ Gallery, Londres.