« Mon corps et ses particularités, avec lesquelles je suis née, ont eu, il me semble, un impact significatif sur le processus de création et de finition de mon travail. »

Mari Katayama, carré roux et lunettes rondes, entreprend de répondre consciencieusement à mes questions, de l’autre côté de l’écran pixelisé qui nous sépare. En ce printemps couleur Covid19, nous étions toutes les deux confinées dans nos appartements respectifs – le mien en plein jour, le sien plongé déjà dans l’obscurité. Cette étoile montante de la scène contemporaine japonaise m’accueille dans son salon, où résonnent des rires enfantins. Sa petite fille, qui apparaît ponctuellement à l’écran, affiche un sourire radieux, se précipitant maladroitement dans les bras de sa mère. « C’est peut-être exagéré, mais c’est comme si c’était ma responsabilité en tant que mère de m’intéresser enfin aux actions humaines », confesse Katayama. À l’heure où la pandémie atteint chaque recoin de la planète, cette prise de conscience de la fragilité du corps gagne selon elle du terrain : le lien inextricable de ce corps avec son environnement n’a jamais été aussi évident. Je lui demande dans quelle mesure cela a eu un impact sur son travail – elle hésite, ne sachant par où commencer.

Mari Katayama, née en 1987, est une artiste polyvalente, connue principalement pour sa production photographique d’autoportraits. Lauréate du prix Kimura Ihei de photographie en 2020, elle se distingue par son attention au détail, confectionnant elle-même ses décors d’intérieurs, ses objets incrustés ainsi que les sculptures en chiffon dont elle se pare. Katayama souffre par ailleurs d’une hémimélie tibiale de naissance : c’est une malformation au niveau des jambes, qui s’accompagne dans son cas de malformations au niveau de la main. À l’âge de 9 ans, elle prend la décision de se faire amputer des jambes. Si elle affirme ne pas exploiter son handicap comme source d’inspiration à proprement parler, ce dernier demeure indissociable de son œuvre.

Lauréate du Prix d’Encouragement de la Biennale des Jeunes Artistes de Gunma en 2005, elle est propulsée dans le monde de l’art contemporain grâce au soutien du conservateur Takashi Azumaya. Elle poursuit ses études à l’Université des Arts de Tokyo en 2012, guidée par un mentor de renom qui n’est autre que Motohiko Odani. Son œuvre traite de la question de l’identité, dans ce qu’elle a de décousu, d’éclectique, ou même d’effacé. Elle transmet sa propre expérience de vie à travers la manipulation d’un corps fragmenté. Mari Katayama fera prochainement l’objet d’une exposition à la Maison Européenne de la Photographie, intitulée Home Again, dont les dates restent à confirmer en raison de la crise sanitaire.

Le contexte artistique dans lequel s’inscrit Mari Katayama remonte à une production artistique japonaise post-1945, où la représentation du corps manifeste une anxiété sociale et un déchirement identitaire. Suite à la défaite contre les États-Unis, le Japon se lance dans le développement accéléré d’un système capitaliste, où l’évolution effrénée des mégapoles et des nouvelles technologies remet brutalement en question la place de l’individu dans la société. Les migrations internes démantèlent les communautés villageoises ; la famille, devenue nucléaire, se réduit de plus en plus au regard des données démographiques ; les inégalités sociales se marquent de plus en plus, particulièrement suite au crash boursier de 1992, et les citoyens, aliénés par des planches horaires salariales interminables et une solitude devenue pathologie des villes, se réfugient sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, c’est la crise climatique qui nous renvoie aujourd’hui à nos interdépendances, à nos corps collectifs : nous devons dans l’urgence réinventer un rapport à l’environnement qui se dissocie des pratiques consuméristes individualistes. Le corps devient alors le lieu où s’incarne ce paradoxe entre une corporéité déracinée post-1945 et la nécessaire appartenance au collectif et à l’environnement.

Le corps comme objet

Mari Katayama m’explique qu’elle a perçu, dans un premier temps, son corps uniquement comme un matériau : « Plutôt qu’un corps, je le considérais tel un objet ». Cette réification du corps résulte du regard oppressant posé sur les corps handicapés au sein de la société.

Le regard de l’autre sur notre corps est en effet déterminant pour la construction de soi, car c’est lui qui d’abord nous accueille, ou nous stigmatise. Le corps handicapé, qui échappe à la norme, attire souvent le regard de ceux dont il croise le chemin, par curiosité, par pitié, voire dégoût. C’est cette combinaison d’un regard empreint de curiosité et de jugement, qui caractérise ce à quoi font face les personnes en situation de handicap. Mari Katayama témoigne, elle aussi, du poids de ce regard dans notre échange:

Ils ne faisaient que regarder mon corps, mon apparence. Je pense que c’est la même chose que lorsqu’on regarde un visage pour déterminer s’il est beau ou laid. C’est lamentable.

C’est cette considération du corps handicapé comme fondamentalement étranger à soi qui a nourri la hantise du handicap dans la sphère culturelle, et plus largement sociale. Comme l’explique le sociologue Iwakuma Miho dans son ouvrage sur le handicap au Japon, la curiosité du public envers les personnes handicapées est nourrie par un effet voyeur qui n’implique pas de contrainte d’interaction réelle. Cet évitement se reflète dans les statistiques : au Japon, pays natal de Mari Katayama, seules 1% des personnes handicapées qui sont en capacité de travailler sont en mesure de poursuivre une formation. Parmi elles, peu sont en mesure de trouver du travail, près de la moitié des entreprises ne dépassant pas les quotas obligatoires . Ceci s’explique par une absence d’accessibilité aux lieux de formation et de travail, qui reflète un manque de compréhension des besoins des personnes handicapées. Ne pas donner accès à la sphère publique aux personnes handicapées revient à les effacer.

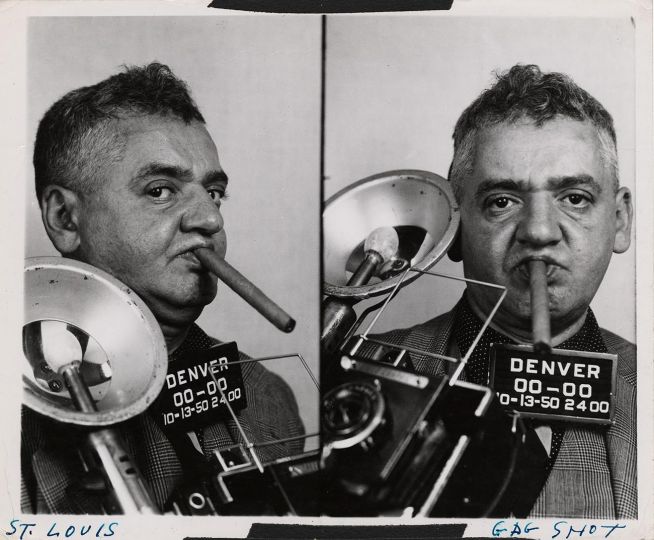

Mari Katayama, red cover (2008)

Ainsi le corps handicapé, parce qu’il est associé au manque, glisse dans un hors-champ que manifeste Mari Katayama dans une de ses premières œuvres , red cover (2008).

Le titre, « couverture rouge » en français, nous renvoie de nouveau à ce qui « dissimulé », ou encore ce qui recouvre le corps et trace ses contours. Red cover est une photographie flash, prise de nuit, d’un banc entouré de sable, sur lequel sont posés à première vue deux bouts de tissus rouges. En y regardant de plus près, il devient évident que ces pans ont été confectionnés à l’image des jambes amputées de Mari Katayama, et qu’ils sont déposés sur le banc à l’endroit même où se trouveraient ses propres jambes si elle s’y asseyait. Ce rouge sang n’est pas sans évoquer une blessure, en l’occurrence celle de l’amputation d’un membre : il attire le regard et attise une fascination morbide chez l’observateur. Ici, Katayama met en évidence le regard voyeuriste des personnes valides qui réduisent la personne handicapée à son handicap, ou à sa blessure. Mari Katayama n’existe dans cette photographie que dans l’ombre qu’esquissent ses membres amputés.

Corps multiples, identités rêvées

Ce regard fixé sur la différence morphologique d’un individu est intériorisé, et peut être vécu comme une invitation pressante à se fondre dans le collectif. En effet, le corps handicapé attire précisément l’attention parce qu’il représente une écart par rapport à la norme. Cette attention peut se transformer en violence, comme cela a été le cas pour Katayama, qui a souffert de harcèlement et d’ostracisme au cours de sa scolarité.

Elle a ainsi développé un désir grandissant de s’assimiler à ses pairs, en jouant du mimétisme. Mari Katayama parle de la nécessité de « se réparer » comme d’une obsession de son adolescence, pour ainsi effacer ce qui lui valait tous ces regards.

Ce désir d’assimilation implique un besoin de contrôle de son propre corps et de son espace. Mari Katayama affirme elle-même avoir élaboré un contrôle total du processus de création de son œuvre. En effet, elle maîtrise chaque étape allant de la création à sa présentation, confectionnant minutieusement chacun de ses décors et de ses costumes, cadrant la photo elle-même avant de saisir le cliché à l’aide d’un retardateur. En jouant avec ses différentes expériences corporelles liées à l’usage ou non de prothèses, Mari Katayama explique vouloir saisir l’image « parfaite » :

Je monte la pièce qui est exposée dans mes œuvres – parfois en enfilant mes prothèses, d’autres fois en les retirant, de manière contrôlée. […] après avoir tout installé à l’aide de mes prothèses, je les retirais exprès : je créais ainsi une installation équilibrée, quel que soit le point de vue .

Cette conquête du corps et de l’espace qu’il occupe se fait au prix de l’expression d’une vulnérabilité, synonyme de faiblesse et renvoyant immanquablement au handicap. Le refus de fragilité va ainsi de pair avec un dressage du corps.

Le corps apparaît donc comme un produit fabriqué, le simple vaisseau de notre existence – un « mannequin », en somme, selon Katayama. C’est donc tout un processus de réification du corps qui se met en place chez Mari Katayama, depuis la conception du projet jusqu’à son exécution et sa présentation finale. Le corps est ainsi matière, texture, au même titre qu’un pan de tissu rouge.

Le cheminement qui se fait depuis l’intériorisation du regard de l’autre sur son propre corps handicapé, à l’expression du désir de normalisation, se manifeste dans le contrôle du corps, vu comme un instrument à « réparer ». La représentation de son corps lui aura donc servi dans un premier temps à se conformer à la norme valide – ne serait-ce que de l’autre côté du viseur.

Jusqu’au milieu des années 2010, Mari Katayama m’avoue avoir voulu tendre à ce qu’elle aurait pu être, dans d’autres circonstances :

[…] je me percevais comme l’un des personnages de mon imagination. Je ne pensais pas que c’était une autre facette de moi-même. Aujourd’hui, je me demande si je ne me forgeais pas une existence peut-être plus avantageuse.

Plusieurs de ses autoportraits, notamment dans sa série shadow puppet (2016), témoignent de cette exploration de l’altérité. Ici, elle porte des jambes en chiffon à taille humaine, qui cette fois ne reprennent pas la forme de ses jambes amputées. L’imagination de ce qui aurait pu être prend forme en dilatant la forme.

Mari Katayama, shadow puppet #015 (2016)

Mari Katayama, shadow puppet #016 (2016)

Mari Katayama, shadow puppet #019 (2016)

Le titre shadow puppet est révélateur : ces photographies sont des reflets d’ombres d’elle-même, inanimées car irréelles. Dans shadow puppet #015, Mari Katayama se représente comme une femme au foyer, un tablier noué à la taille, fumant une cigarette après une longue journée de travail. Dans shadow puppet #016, elle pose en guitariste, composant un air devant son bureau. Elle se rêve en beauté négligée dans shadow puppet #019, allongée sur un lit entouré de lumières féériques. Cependant, le réalisme à proprement parler n’est pas ici recherché. Les jambes qu’elle « enfile » ressemblent plutôt à une énorme paire de pinces, faisant écho à la forme de sa main gauche, on peut même y deviner des ongles. Cela reprend aussi les motifs de crustacés qui se répètent sur les murs, copies conformes de collages tirés de magazines. Ces éléments accentuent l’aspect irréel de ces scènes, et évoquent le monde du rêve, ou de l’imaginaire, autant que celui du quotidien.

Ici, l’expérience imaginée d’une existence potentielle, inaccessible, est le fondement même de l’altérité. Le fantasme de l’« autre » a par ailleurs nourri le mimétisme pratiqué par Mari Katayama. Cette incorporation de l’autre, au sens étymologique du terme, et la perte de repères corporels déterminent la perception de son identité : « Je suis un patchwork d’identités autres », affirme-t-elle ainsi en 2015 dans un entretien avec Fragments Magazine. La disparition des frontières du corps mène ici à une dispersion identitaire.

Cette dispersion se retrouve dans la forme ambigüe de l’autoportrait : Katayama est à la fois objet de son œuvre ainsi que son architecte démiurge, exerçant un contrôle absolu sur chaque étape du processus de création. Elle oscille, de fait, entre la détermination active et passive de l’identité qu’elle projette dans sa photographie. L’effacement des frontières entre le corps objet et le corps sujet est également lié à l’essence même de la photographie : toute photographie du corps, délimitée par son cadre, suppose un corps observateur, pour un corps observé.

Le cadre est précisément la frontière poreuse qui sépare ces deux corps, et Katayama se retrouve dans ces deux sphères, happée tour à tour par son propre regard et par sa propre image.

La porosité du cadre de l’autoportrait s’exprime particulièrement dans la série you’re mine de Mari Katayama, datant de 2014.

C’est d’abord dans le titre même du projet que l’on décèle à la fois une dépossession et une réappropriation de soi. Le premier pronom personnel « you », suivi du pronom possessif « mine », indique une prise de pouvoir, par des acteurs qui restent flous volontairement. Est-ce la photographe qui s’empare de l’objet devant le viseur, ou est-ce au contraire le modèle qui usurpe l’identité de celle qui l’observe ? Cette ambiguïté est présente jusque dans la perception que Katayama a de la représentation de soi dans son travail : « Lorsque j’achève une œuvre, cela veut dire que je me suis achevée moi-même. […] Mais il faut que je me dise que mon travail n’est pas ce que je suis », me dit-elle. L’œuvre opère comme une extension de soi, et dès lors qu’elle est achevée, le lien d’appartenance entre l’artiste et son autoportrait devient ambigu. Les possessifs au référent ambivalent signalent ainsi ce qui précisément ne peut être résolu.

Ce rapport ambigu est reconduit dans la mise en espace des différentes œuvres exposées dans le cadre de cette série dont l’installation s’est faite à Tokyo, dans une petite salle de quatre murs de l’espace TRAUMARIS.

Mari Katayama, you’re mine #001 (2014)

Sur l’un des murs, une photographie de Mari Katayama, allongée sur des coussins blancs disposés sur un drap de même couleur qui fait toile de fond. Elle adopte une pose classique, en se posant sur le coude, l’autre main étendue le long de la courbe de son corps, comme si elle se trouvait sur un divan. Elle porte des bas de contention gris et un justaucorps orné de dentelle, couleur beige. Ses ongles sont vernis de rouge, elle porte du rouge à lèvres ainsi qu’une épaisse couche de fard à paupière. Ses cheveux coupés au carré avec une frange droite sont rebondis. Mari Katayama ne sourit pas, les lèvres entrouvertes – c’est une pose séductrice qu’elle endosse, le titre « you’re mine » prenant alors une dimension érotique.

Juste en-dessous de cet autoportrait, Mari Katayama place une poupée à taille humaine, reprenant de toute évidence la pose prise sur la photo qui la surplombe. La poupée est allongée sur un sofa blanc, entourée de coussins. La forme de la main et des jambes de Katayama, ainsi que la texture des cheveux sont repris, mais le visage est ici transformé en miroir à vanité, entouré d’ampoules électriques afin d’illuminer le visage qui s’y reflèterait. Sur le mur d’en face, un miroir reflète la scène.

Mari Katayama, Mise en espace de you’re mine, Traumaris (2014)

Mari Katayama, Mise en espace de you’re mine, Traumaris (2014)

D’autres autoportraits sont affichés dans la pièce, mais le cœur de l’exposition se situe au sein de cet étrange triangle que forment ces trois objets d’art. Le miroir reflète la photographie et la poupée, dont le visage lui-même est un miroir. Mari Katayama construit ainsi un environnement qui ne cesse de lui renvoyer sa propre image (et qui lui tient lieu d’image, comme le suggère la disparition du visage dans le miroir), une installation qui pose en la répétant la question du corps « véritable ». Lorsqu’elle pénètre la pièce, Mari Katayama se retrouve dans quatre corps différents, à la fois objet et sujet du regard. Prise en étau entre toutes ces représentations d’elle-même, son coprs connaît une expansion au-delà de ses limites physiques, à tel point qu’il n’existe plus de corps unique à proprement parler. Le corps originel disparaît.

Paradoxalement, le fait d’étendre les confins de son propre corps et d’y inclure les autres objets d’art la conduit à se fragmenter. En effet, en se projetant sur ces multiples surfaces, Mari Katayama expérimente une forme de découplement.

Cette impossibilité de faire l’expérience d’une identité synonyme de plénitude hypothèque l’authenticité qu’implique l’autoportrait.

Mari Katayama se met régulièrement en scène dans sa propre chambre, ou dans ses lieux de vie quotidienne. Ces endroits sont donc empreints d’une certaine intimité – impression renforcée par des décors en désordre, et un modèle partiellement dénudé. Cette mise en scène de soi dans son lieu de vie fait écho à une tendance plus globale présente sur les réseaux sociaux. Certains y voient une forme d’exhibitionnisme, dans le sens où les utilisateurs sont encouragés à partager leur intimité, dans un cadre minutieusement aménagé, afin de pouvoir être admirés et « suivis » par les internautes abonnés. L’ « exhibitionnisme de l’intimité » est une expression qui repose sur une contradiction fondamentale : la photo d’un moment pris sur le vif est travaillée, recadrée, dans la conscience aiguë de sa réception à venir. Ces deux moments sont dissociés dans le temps, mais sont travaillés pour créer l’illusion d’une simultanéité, comme si l’utilisateur ouvrait une fenêtre en temps réel sur la vie de ceux qu’il observe sur les réseaux. Cependant, cette dissociation révèle le caractère faussement authentique de l’image : rien n’y est réel, pas même l’expérience de partage avec le voyeur. L’intimité exhibée perd de son authenticité dans la mesure où elle ne se fonde plus sur un moment partagé en temps réel.

Mari Katayama joue précisément sur le fossé qui existe entre la performance de l’intime et l’authentique, tout en assumant pleinement la dimension artificielle de ses mises en scène intimistes. Elle me déclare ainsi : « […] je pense que tout sujet d’une œuvre d’art est factice. C’est [valable pour] toutes les œuvres. »[1]. Ce que l’on voit est faux, ou du moins incomplet, et n’est que le produit d’un va-et-vient de projections entre l’artiste et le public.

Rien n’est ici plus éloquent que son œuvre mirror (2013), un autoportrait en noir et blanc réalisé dans sa chambre.

[1] FISCHER-BARNICOL, Lou-Naëma, op. cit.

Mari Katayama, mirror (2013)

Mari Katayama est ici juchée sur un tabouret devant un bureau, les jambes quelque peu surélevées sur une pile de livres sur le côté droit. Les cheveux en chignon, elle porte ses prothèses jambières, ainsi qu’un ensemble de sous-vêtements au motif léopard. Les genoux pliés, les bras croisés, son visage est détourné de la caméra et fait face au miroir posé sur le bureau. Sa main en forme de pince est posée sur son épaule, et l’autre n’est visible que dans le miroir, où son visage éclairé se reflète. En terme de composition, le centre de la photographie se situe au niveau de ce miroir posé sur le bureau, qui devient le point focal de l’œuvre. Dans ce miroir, on voit Mari Katayama, la tête inclinée, sa main valide accompagnant la courbe de son bras. En dehors du miroir, son handicap est au contraire mis en évidence, notamment au travers de toutes les prothèses, et sa chambre devient ici un cabinet de curiosités, recelant des objets d’art utilisés dans d’autres œuvres (comme par exemple le bout de tissu utilisé dans red cover). L’œuvre est construite sur une dichotomie entre le miroir où se reflète un portrait anodin, et le reste du décor, qui surexpose le handicap, absent du reflet. Le miroir est une mise en abyme du cadre même de la photographie, qui ne présente qu’une réalité partielle, manipulée, trompeuse. On serait tentés de penser que la chambre est un reflet « authentique », contrairement au miroir, mais Mari Katayama nous dit par le titre que tout n’est que miroir dans cette photographie. Elle joue sur cette ambiguïté trompeuse, sachant pertinemment que l’authenticité n’est de mise d’aucun côté du miroir.

La mise à distance de la vraisemblance de son œuvre aura mené Katayama à explorer d’autant plus les confins d’un corps étendu et fragmenté à l’extrême.

Le corps, ancré dans un environnement

Pourtant, en 2016, un changement de cap majeur se produit à la fois dans la conception et l’exécution de son œuvre, où s’immisce une forme de désarroi ; malgré le détachement que Mari Katayama cultive soigneusement à l’égard de ses autoportraits. On sent poindre chez elle une forme de mélancolie lorsqu’elle confesse :

[…] Il faut que je me dise que mon travail n’est pas ce que je suis. J’essaie de ne pas trop y penser, je ne peux pas me dire que c’est moi. Parce que voilà, se voir être passée de main en main, c’est triste.

En constatant l’acquisition de ses autoportraits par des collectionneurs, Mari Katayama exprime peut-être une nostalgie pour cet autre moi-même qui ne subsiste qu’à l’intérieur du cadre, prisonnier d’un moment passé.

Nous pouvons identifier l’origine de ce retour au corps propre dans l’élaboration des séries bystander et on the way home de Mari Katayama en 2016. Bystander a été réalisée dans le cadre de la Triennale de Setouchi, le prestigieux festival d’art contemporain organisé tous les trois ans sur le groupe d’îles situées au sein de la mer intérieure de Seto au Japon. on the way home a été réalisée dans la foulée, et a été exposée l’hiver suivant au musée de son département natal du Gunma. Mari Katayama s’est rendue directement sur les îles au large de Seto pour y réaliser son travail – une première approche marquée par le caractère incontournable de l’ancrage environnemental lorsqu’il s’agit d’identité. : « Ce qui m’intéressait le plus », m’explique-t-elle, « c’était la vie de personnes habitant sur des îles aux passés divers. Après tout, pour nous rapprocher de la vie et du quotidien des gens, nous devons apprendre à connaître leur histoire et leur environnement » .

Dans sa recherche, elle tente de redéfinir son rapport au corps à la lumière de l’impact écologique. C’est ainsi que Mari Katayama entreprend d’explorer l’environnement de ces îles, alors même qu’elle vit intensément sa propre aliénation corporelle.

Elle se dit frappée dans un premier temps par la pollution dont souffrent ces îles et leurs habitants : « La raison principale pour laquelle j’ai choisi ces endroits est mon intérêt pour les personnes qui n’ont pas d’autre choix que de vivre dans ces milieux pollués ». La problématique du lien entre le corps et l’environnement s’articule de manière réciproque : d’une part, comment habiter ces environnements hostiles au corps, mais également, comment habiter un corps forgé par ces biotopes pollués?

Dans on the way home #005 (2016), Mari Katayama pose au bord d’un point d’eau, le corps enchevêtré à un amas de membres en chiffon. Elle se présente assise sur une chaise, de trois quart, entourée de roseaux. Son visage, dénué d’expression, est enduit de poussière, les yeux cernés de noir. Derrière elle, on discerne une barque abandonnée, échouée dans les roseaux. Au sol, on devine des détritus, ainsi que des barres en fer blanc.

Mari Katayama, On the way home (2016)

Mari Katayama pose dans un paysage qui à première vue regorge d’éléments naturels, et nous renvoie à une imagerie champêtre. Cependant, en y regardant de plus près, nous pouvons voir que cet environnement est dégradé par la pollution. Le corps même de Katayama reflète cette dégradation, enfoui sous des membres parasites ; il exprime l’érosion et la détérioration d’un paysage où se greffent les déchets produits par des êtres humains. Mari Katayama s’identifie donc à cet environnement pollué : «Si l’environnement actuel a pris forme à travers de ce que les gens ont accompli au fil de l’histoire, je pense, en ce sens, que mon corps physique et cet environnement sont à peu de choses près identiques », me dit-elle.

Mari Katayama pourrait ici renvoyer au choix de l’amputation qu’elle a fait dans son enfance, qui aura déterminé la forme actuelle de ses membres. La main humaine modifie l’environnement, la main de l’artiste modifie son propre corps. C’est pour cela que Mari Katayama a choisi de se parer d’autant de bras et de mains : « tout est créé par la main humaine, et peut être détruit par la main humaine »[1], explique-t-elle à Paris en novembre 2019.

[1] PARIS PHOTO, op.cit.

Cette identification à l’environnement pourrait également expliquer sa focalisation sur l’imaginaire marin, et en particulier les crustacés. En effet, Mari Katayama s’identifie tout particulièrement au crabe, symbole du signe astrologique du Cancer sous lequel elle est née, mais également un animal dont les pinces lui rappellent la forme de sa propre main[1]. L’incorporation de motifs marins dans son œuvre renforce ainsi l’identification particulière à cet environnement.

[1] CAMPION, Chris, op. cit.

Mari Katayama, bystander #014 (2016)

Dans bystander #014, on peut ainsi voir Mari Katayama, étendue de tout son long sur une plage, entourée une fois de plus de ses faux membres, la tête et le bras gauche reposant sur deux coussins aux motifs de coquillages. Derrière elle, les vagues se brisent sur le rivage, et à l’horizon, nous pouvons apercevoir la silhouette d’autres îles, ainsi qu’un paquebot voguant sur les eaux. Ici, Mari Katayama évoque la silhouette d’une pieuvre, échouée sur la rive – comme le sont tant de baleines et autres animaux marins en raison de la pollution des mers.

Dans le cadre de ce projet, Katayama découvre que son corps, tiraillé jusqu’alors entre diverses projections imaginaires, trouve à présent une appartenance et un ancrage dans son environnement. Corps et monde interagissent, se modifient, absorbent leurs reflets, réciproquement.

C’est dans cette exploration du lien entre le corps et l’environnement que Mari Katayama amorce son retour au corps propre. Un retour qui continue de nourrir sa production : sa prochaine exposition s’intitule bien Home Again. Ce regain d’intérêt n’a fait que s’accroître suite à un événement majeur dans la biographie de Mari Katayama : la naissance de sa fille à l’été 2017. Au cours de notre entretien, elle explique :

Actuellement, je pense que les problèmes environnementaux ont une influence sur mon travail, et je pense que j’en ai pris conscience depuis la naissance de ma fille. […] Je pense que [ce lien entre corps et environnement] se renforce en ce moment.

Cette naissance a en effet accéléré le réveil d’une conscience écologique chez Mari Katayama. Une prise de conscience qui a coïncidé avec son installation dans son département natal du Gunma, à proximité de la mine de cuivre du mont Ashio, responsable d’une grande pollution majeure du paysage. Ce lien à l’environnement s’est renforcé suite à son expérience de mère. Mari Katayama connaît alors un changement de perception de soi et de son propre corps, comme si, en devenant mère, elle faisait elle-même l’expérience d’une seconde naissance. Son accouchement lui a permis de rétablir un lien viscéral avec son propre corps, qui ne remplit plus désormais le simple rôle de réceptacle :

[…] suite à la naissance de ma fille, je pense avoir pris conscience de mon corps, du fait que c’était moi qui étais reflétée [dans mon œuvre], le corps de la mère de mon enfant.

Suite à l’expérience physique de l’accouchement, une prise de conscience du corps bouscule le rapport à l’image qu’elle avait entretenu jusqu’alors : « […] j’ai commencé à ressentir que la personne que je vois dans mon travail, c’est moi, c’est la mère de ma fille »[1]. Son œuvre la renvoie à son identité physique de mère, et lui offre un ancrage corporel qui jusqu’alors avait été écarté.

Mari Katayama entreprend alors de ressouder le corps dont elle avait auparavant entretenu la fragmentation. La quête identitaire est relancée :

[…] depuis que ma fille est née, je recherche consciemment celle qui est réfléchie dans le viseur, et je me demande qui est cette personne.

Cette recherche se traduit dans son œuvre, qui connaît un tournant. « J’ai l’impression d’avoir engagé l’exploration d’autres formes d’expression de soi à travers mon art suite à la naissance de ma fille », précise-t-elle encore. En effet, dans sa série cannot turn the clock back (2019), Mari Katayama explore un autoportrait dépouillé de tout artifice.

[1] Ibid.

Mari Katayama, cannot turn the clock back – surface(2019)

Dans son triptyque dorsal cannot turn the clock back – surface (2019), Mari Katayama expose son dos, mis à nu devant une toile dorée. Le titre suggère qu’on ne peut revenir en arrière dans le temps, que ce soit dans le mouvement que dessine ce triptyque, ou plus largement dans le cadre de l’approche artistique de Mari Katayama, à jamais changée suite à la naissance de sa fille. Dans le premier autoportrait en partant de la droite, son corps est légèrement tourné vers la gauche, et Mari Katayama jette un regard en arrière vers la caméra, ses cheveux en bataille lui balayant le visage. Dans un deuxième temps, elle détourne le visage de la caméra et apparaît totalement de dos. Enfin, c’est sa tête qui s’affaisse, disparaissant derrière ses épaules. Sur ces trois photos, le dos de Mari Katayama est contorsionné, et on se focalise alors sur le détail de ses côtes, de sa colonne vertébrale, de ses omoplates. Son corps nous paraît ici extrêmement tangible, comme si nous pouvions palper cette chair. L’éclairage utilisé souligne les ombres dessinées par les vallées de l’ossature, ce qui ne fait que renforcer cette impression. « […] Dans mes dernières œuvres, […] je vise à n’utiliser que mon corps simple », m’explique Mari Katayama.

Ce corps se découvre et se redécouvre. Avec l’expérience de l’accouchement, il trouve une assise dans un environnement avec lequel il ne cesse de dialoguer. Maternité et environnement s’entremêlent pour évoquer une nouvelle expérience corporelle.

L’expérience de la maternité ancre le corps de Mari Katayama dans un processus de régénérescence universel : « Je veux prendre conscience », dit-elle, « du fait que j’ai pris part à ce processus de reproduction humaine ». En réalisant ce retour à son corps propre, et en se focalisant sur son expérience physique, Mari Katayama touche ainsi paradoxalement au fondement de l’humanité : « […] c’est en touchant du doigt cette expérience humaine de la reproduction que ma conscience d’être humain s’est éclose ». L’universel se retrouve dans l’expérience physique particulière.

Cette expérience de l’accouchement se traduit également dans la conception de son œuvre : « Je mets au monde mon œuvre, au fur et à mesure que je la crée », me dit-elle en établissant un parallèle entre l’élaboration de son travail et son épanouissement maternel. Le corps handicapé, au travers du viseur de Mari Katayama, n’est plus tant expression d’infranchissable altérité que lieu commun d’expérience charnelle.

Les autres photographies prises dans le cadre de la dernière exposition de Mari Katayama se focalisent également sur les parties de son corps, mises à nu, et présentées en grand format.

Mari Katayama, in the water #001 (2019)

Dans in the water (2019), le titre est explicite : Mari Katayama pose au-dessus de la rivière qui parcourt sa ville, située à proximité de la mine de cuivre du mont Ashio, dont les émanations ont contribué à une déforestation massive et à une intoxication des eaux. Ici, sa photographie se focalise sur ses jambes, saupoudrées de quelques paillettes dorées. Nous retrouvons ici le thème de l’environnement, qui est superposé au corps handicapé, mais Mari Katayama affirme aussi que ce qu’elle met en œuvre est une exploration fondamentale de sa propre corporéité, reproduite à grande échelle. Elle m’explique par ailleurs que c’est justement au travers du regard de sa propre fille qu’elle se redécouvre sous un œil nouveau, dénué de jugement lié au handicap. C’est cela qui lui permet de retrouver un rapport plus simple et plus immédiat avec son corps, moins soumis à la pression sociale.

Ce rapport dépouillé au corps, présenté dans sa plus grande vulnérabilité, révèle quelque chose du rapport que tout être humain peut entretenir avec son corps : un corps fragile, mis à nu, en proie à ses complexes. C’est en ce sens que Katayama affirme avoir « un corps universel », dans un entretien avec le magazine IMA.

Ce corps lui permet également d’envisager une gamme plus étendue de points de vue différents, à la fois physiquement et mentalement – ce qu’elle souligne quand elle affirme porter une attention particulière aux questions liées à l’accessibilité, dans tous les sens du terme :

Je voudrais créer un lieu d’exposition qui puisse être accessible à tous, à pied comme en chaise roulante. […] Je pense que non seulement mon corps, mais également ma psyché ont un impact [sur ma création]. J’envisage toujours le pire et le meilleur. Aussi, en ce qui concerne la dimension physique, j’essaie de tenir l’équilibre entre ce qui est vu tout en bas, au ras du sol, et ce qui est au plafond.

Le processus créatif qu’elle envisage manifeste ainsi son aspiration à rendre l’expérience de son œuvre aussi universelle que possible. Son corps physique, sujet de son œuvre, est en dialogue avec le corps du public, dans un espace qui encourage leur interaction. Au-delà de l’universalité de son corps physique, c’est le corps de son œuvre qui se fait topos, lieu commun.

L’œuvre de Mari Katayama résonne ainsi tout particulièrement dans le contexte que nous traversons. Le corps est au centre de toutes les problématiques collectives, qu’il s’agisse de l’accessibilité offerte ou non aux corps qui ne correspondent pas à la « norme », de la multiplication des plateformes de projection d’images de soi au travers des réseaux sociaux, ou encore de la question de l’empreinte du corps humain sur son environnement, à la lumière des catastrophes climatiques qui se multiplient. Le corps demeure au centre du discours public, jusqu’à la gestion de la pandémie de Covid19, et il continue d’habiter les productions artistiques de notre temps.

Ainsi, dans le domaine de la photographie, Mari Katayama taille une brèche de plus dans l’exploration du corps, sous toutes ses formes. Elle permet d’explorer l’ambiguïté des rapports physiques qu’entretiennent avec lui les artistes handicapé.e.s. , sans s’enfermer dans un aspect unique, qu’il soit celui de l’aliénation, de la réification, ou de l’acceptation. Elle nous offre une perspective nuancée et riche du rapport au corps handicapé. Ainsi, Mari Katayama, dans l’abandon du contrôle et dans l’acceptation et la redécouverte de son propre corps, se livre véritablement à cet « autre » qui la dépasse, qui n’est autre que notre corps collectif.

Lou-Naëma Fischer-Barnicol