Les Douches la Galerie présente, pour la première fois cet automne, un solo show de Roger Ballen, avec des vintage et des early prints, notamment de ses premières séries qui datent des années 80 et 90. Le photographe sud-africain décline, depuis plus de quarante ans, les méandres de son inconscient à travers l’élaboration de mises en scène qui invoquent les thèmes de la marginalité, de l’étrangeté et de la relation de l’humain au monde animal.

Enigma

Interview par Philippe Séclier

Vous êtes né à New York et vous avez étudié la psychologie à l’université de Berkeley, en Californie. De quelle façon cette formation et cet intérêt pour la question des marges – sociales et mentales – qui était déjà prégnante, ont-elles cimenté le socle de votre œuvre ?

Pendant l’été 1972, j’ai suivi un cours à Berkeley. Le Professeur Oliver, un universitaire vraiment enthousiasmant, m’a introduit au théâtre de l’absurde et aux dramaturges tels que Beckett, Pinter ou Ionesco. Pendant presque un mois, je lisais une pièce chaque jour. Ce cours m’a donné une connaissance du théâtre qui allait avoir une influence sur mon travail durant les décennies suivantes. Toujours pendant l’été 1972, j’ai suivi un autre cours de réalisation à San Francisco. Après l’avoir terminé, j’ai décidé de tourner mon premier film, Ill Wind (1972), qui montrait l’influence de mes études de théâtre. Le comédien principal du film s’appelait Larry LePaule, l’un de mes camarades de classe. Larry était un acteur-né, s’insérant parfaitement dans le personnage qui était au cœur de mon scénario. En août 1972, le scénario de Ill Wind bouclé, on a commencé le tournage avec Larry, qui a duré un mois. Le film suit un personnage beckettien qui déambule, passant de nulle part à nulle part et dont la vie se constitue d’habitudes et de déracinement. La fin du film répète l’histoire du début. Je ne l’ai revu qu’en 2014 quand, par hasard, je me suis rappelé que je l’avais gardé dans un coffre-fort d’une banque à Johannesburg. Le personnage de Stan, dans mon film Outland (2015), puise ses racines dans Ill Wind. Il m’est devenu clair que mon intérêt pour les anticonformistes, les marginaux, pour l’absurdité, date de mes premières années et pas au moment où j’ai commencé à prendre des photos dans les petites villes de l’Afrique du Sud, en 1982.

Vous avez d’abord exercé le métier de géologue. En quoi cela vous a-t-il servi dans votre approche photographique ?

En 1982, je me trouvais en Afrique du Sud où je travaillais dans l’exploration du minerai et je voyageais au travers des étendues énormes de la campagne. Pourtant, tandis que ma profession me donnait de quoi vivre, j’avais encore des questions à propos de mon existence auxquelles celle-ci ne pouvait pas répondre. J’avais encore besoin de l’appareil pour creuser les strates de ma vie interne. Mon job consistait à chercher des trésors cachés sous la surface de la terre, et j’ai commencé à faire de même avec les personnes et les lieux que je photographiais ; j’essayais de percer leur couche externe afin de révéler leur être élémentaire.

Vous avez voyagé dans de nombreux pays, en effectuant notamment un tour du monde, avant de vous installer à Johannesburg où vous résidez depuis 1982. Qu’est-ce qui vous attirait en Afrique du Sud ? Votre toute première série prise dans ce pays, Dorps, et dont des photos seront exposées à la galerie Les Douches, nous montre d’abord des images prises à l’extérieur. Quel est, à cette époque, votre processus créatif ?

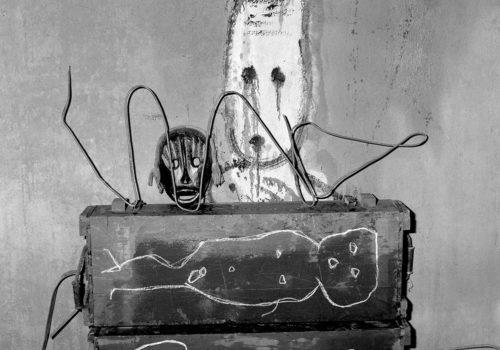

Jusqu’au moment où j’ai commencé à photographier dans les Dorps (petites villes dortoirs), mon appareil de prédilection était un 35 mm, plus portable, moins visible. Dans les Dorps, pourtant, j’ai donné la priorité au 6 x 6 cm Rolleiflex que j’avais acheté en 1981. Son format carré rentrait mieux dans la composition plus classique et calculée de mes nouvelles images. Sa taille m’obligeait à avoir une démarche plus lente, plus délibérée, à développer un rapport plus consciemment connu avec mon sujet. Comme je regardais par-dessus l’appareil, lequel touchait mon ventre, j’avais l’impression d’exprimer un moi plus profond. Le carré était la forme parfaite où chaque côté avait une même importance, un même équilibre. De plus, les images devenaient plus frontales. Le mur était primordial ; ce n’était pas un fond mais plutôt une surface prononcée, comme le plan de l’image. Sur les surfaces tachées, on trouvait des fils de fer, des photos accrochées de façon irrégulière et incohérente, des dessins d’enfants, de la graisse et des saletés. Comme chez un peintre, le “mur vivant” est devenu ma toile. En effet, si l’on pouvait transporter intacts plusieurs des murs que j’ai photographiés, on les appellerait peut-être des œuvres d’art. Au même moment où j’entrais dans les espaces internes des maisons, je photographiais le soi-disant monde externe pour la dernière fois de ma carrière. Dans le paysage brûlé par le soleil, je captais les images des entrées, les vérandas, les cafés et les colonnes

jusqu’à la fin de mon projet Dorps, en 1986. Bon nombre de ces bâtiments intègrent des éléments de l’architecture Victorian Cape, mais l’essence de leur style se résume dans l’expression afrikaans “’n Boer maak altyd ’n plan” (le paysan a toujours un plan). C’est-à-dire que les bâtiments ont été adaptés aux besoins des propriétaires et sont donc une expression de fonction et de personnalité.

Qu’est-ce qui, soudainement, vous a amené à photographier des intérieurs et à rencontrer des gens qui sont pour la plupart reclus ou, du moins, qui ont du mal à faire face à la société ?

Pendant quelque temps, je me suis demandé ce qui m’attirait dans cette architecture délabrée, cassée, non monumentale. C’était une esthétique avec laquelle je m’identifiais et qui a laissé une trace permanente dans mon œuvre. Tout comme les rochers de granite cassés que je trouvais souvent dans ma vie professionnelle, cet élément que je me suis mis à photographier était une métaphore pour le fait qu’aussi bien qu’on essaie, on sera vaincu par le temps.

Il se peut que mon rapport avec les anticonformistes vienne de mon éducation de contre-culture et de mon intérêt pour les théories de R. D. Laing. Les idées de “normalité” et de “folie” étaient fondamentales pour son enseignement, et quand je me trouvais dans les petites villes d’Afrique du Sud, pendant les années 80, je me sentais obligé de découvrir ce que signifiait le mot “folie” pour moi. On pourrait dire que la folie est le résultat d’un subconscient débridé, qu’elle est le Ça. En entrant en contact avec les anticonformistes de ces villes et en exprimant ma psyché profonde à travers l’appareil, j’exprimais en réalité mon propre Ça. On pourrait imaginer comme une expérience créative celle d’être en contact avec sa propre soi-disant folie. Pour moi la folie, bien qu’elle soit vue comme une menace à la société occidentale – à toute société –, est devenue une source de connaissance.

A partir de quel moment, êtes-vous intervenu vous-même sur les murs photographiés et pour quelle raison ?

On pourrait appeler la période Outland, la “Période Fil de fer”. Tandis que les premières photos de fils sont apparues dans Dorps, l’imagerie liée au fil de fer a proliféré notamment dans ce projet Outland. Je dessinais avec le fil ; parfois je liais les éléments formels de l’image avec des lignes droites, des courbes ou des figures réalistes. Les fils me fournissaient un outil formel pour incorporer les éléments dans la photo. En peinture, la ligne formée par un fil de fer pourrait simplement être considérée comme une ligne. Mais en photographie, on s’affronte à la question qu’un fil est plus que ça ; il fait partie de l’espace physique. On me demande souvent ce que signifient les fils dans mes photos. Voici ma réponse : “Regardez autour de vous, tournez la tête ; les fils sont partout. Vous en êtes entouré, ils s’infiltrent dans votre vie. Leur signification est évidente…”

Le concept de l’utilisation du dessin dans mes photos vient de ce que je photographiais des sujets contre les murs dans des maisons saturées de lignes, de marques ou de dessins – en d’autres termes, de la photographie de rue, de la “vraie vie”. Au fil des années, je commençais à interagir avec mes sujets et parfois je leur demandais de faire des dessins sur le mur pour ensuite prendre des photos qui incorporaient ce qu’ils avaient créé avec d’autres éléments dans le cadre de l’appareil. Bien que les dessins ne soient pas sur toile, ils étaient quand même des œuvres d’art d’une façon – des liens directs à ceux qui les avaient créés.

Le monde animal est également très présent dans votre œuvre. Quelle place tient-il dans votre imaginaire ? Est-ce lié à votre enfance ? Ou bien à votre installation dans un pays africain ?

Un défi central de ma carrière est celui de trouver l’animal dans l’être humain et l’être humain dans l’animal. D’où vient cette obsession pour les animaux ? Peut-être du gazouillement que j’entendais en 1950 quand je me trouvais dans le ventre de ma mère. Enfant, j’étais dérouté par le fait que les oiseaux volaient tandis que moi j’étais cloué à la terre. Je ne pensais à eux que comme des êtres des cieux. Ma croyance personnelle est que le rapport entre les animaux et les humains est à sa base antagoniste et qu’il relève de l’exploitation. La plupart des sociétés tentent de démentir ce fait, mais c’est évident que la destruction du monde naturel continue sans trêve. Pendant toutes les années où j’ai photographié Asylum of the Birds [Asile des oiseaux], je me suis toujours plus convaincu que c’est la nature humaine qui est coupable au fond, qui est responsable des pires des holocaustes. Les rapports qui nous lient à la planète sont emmêlés et cassés. Quelles choses horribles voient-ils les oiseaux quand ils regardent depuis le ciel ? C’est toujours plus difficile pour eux de trouver des nids auxquels ils peuvent retourner.

Quelle est, selon vous, la définition de l’étrangeté, dont votre œuvre est parcourue ?

La meilleure façon de décrire ce qui est étrange dans mon travail, c’est le mot énigme. Bref, je n’ai pas d’explication lucide pour cette partie de mon travail. Bien des éléments de mes photos sont au- delà de mon esprit conscient ; il me faudra peut-être des années pour arriver à une conclusion. Ce sont ces images-là qui m’inspirent le plus : celles que je ne comprends pas.

Peu à peu, la figuration a laissé place à une forme d’abstraction dans vos photos qui deviennent ainsi des tableaux. Comment s’est opéré ce glissement progressif ?

Le processus de créer l’esthétique « ballenesque » s’est déroulé progressivement, couche par couche pendant des décennies. On ne peut faire des progrès dans son travail qu’en se concentrant sur les images que l’on a faites et en s’appuyant sur ces résultats.

Avez-vous conscience d’avoir cassé les codes photographiques de la photographie plasticienne ?

L’un des commentaires les plus gratifiants qu’un artiste puisse recevoir c’est que l’on reconnaît son travail dans les supports dans lesquels il a travaillé. Étant donné que l’on a pris des milliards, voire des milliers de milliards de photos pendant ces dernières décennies, c’est un vrai compliment d’être reconnu comme quelqu’un ayant contribué de façon significative à son propre champ.

Vous venez de créer votre propre fondation, à Johannesburg. Pour quelles raisons et quelles sont vos ambitions ?

Le centre a ouvert fin mars, à Forest Town, dans la banlieue de Johannesburg, et la première exposition s’appelle The End of the Game [La Fin du jeu]. Il traite de la destruction ; c’est moitié documentaire, moitié Roger Ballen. C’est un documentaire dans le sens où nous utilisons de vieilles photos, des armes, des balles et des journaux intimes du XIXe siècle, au moment où les premières personnes blanches sont venues en Afrique. Cela a marqué le début de la destruction de la faune et de la flore. L’autre partie de l’exposition se compose de mon travail : mes photos et mes installations qui traitent de ce thème d’une manière plus abstraite. L’exposition a un impact psychologique et essaie de venir à bout des problèmes de l’humanité et de son rapport à la nature. Elle restera ici pendant un moment ; je n’ai pas envie de la changer pendant longtemps. Jusqu’à présent, la réponse qu’on a eue de beaucoup de personnes qui n’avaient jamais visité un musée avant, est très positive. Je crois que 90% de la population n’a jamais visité un musée ou une galerie, donc si les personnes viennent ici elles sont vraiment ébahies. The Inside Out Centre for the Arts a quatre piliers. D’abord, il faut qu’il ait un lien avec le continent africain. Ensuite, il faut qu’il ait un impact psychologique. En troisième lieu, il doit avoir quelque chose – de façon directe ou indirecte – à voir avec le « ballenesque ». Et enfin, il doit revêtir une certaine importance pour la communauté, ici.

Roger Ballen

Né aux Etats-Unis et installé actuellement à Johannesburg, en Afrique du Sud, Roger Ballen est un des plus grands photographes de sa génération. Artiste de dimension internationale, il a publié plus de vingt-cinq ouvrages, et ses collections sont présentes dans les musées les plus prestigieux du monde.

Son dernier ouvrage en date, intitulé Roger Ballen. Call of the Void, a été publié chez Kehrer à l’occasion de l’exposition éponyme que lui dédie le Musée Tinguely, à Bâle, en 2023. En 2020, l’ouvrage Roger the Rat a été publié chez Hatje Cantz. Les éditions Thames and Hudson ont édité en 2017 une rétrospective d’envergure de ses œuvres sous le titre Ballenesque, Roger Ballen – A Retrospective. Un second volume a récemment vu le jour en format livre de poche.

Son travail, qui s’étend sur cinq décennies, a débuté dans le domaine de la photographie documentaire, pour évoluer ensuite vers la création d’univers fictifs très particuliers qui mêlent cinéma, installation, théâtre, sculpture, peinture et dessin. Ballen définit ses œuvres comme des « psychodrames existentiels » qui touchent à l’inconscient et évoquent le côté sombre de la condition humaine. Elles tentent de pénétrer les pensées et les sentiments refoulés en abordant des thèmes comme l’ordre et le chaos, la folie ou autres troubles de l’âme, la relation de l’homme avec l’animal, la vie et la mort, les représentations universelles de l’esprit et l’expérience de l’altérité. Grâce à son langage visuel complexe et aux thèmes abordés, universels et profonds, l’artiste a laissé une trace indélébile dans le monde de l’art.

Roger Ballen a également réalisé avec succès plusieurs courts métrages qui reprennent ses séries de photographies. En 2022, il a fait partie des artistes représentant l’Afrique du Sud à la biennale de Venise.

En outre, il est le fondateur et le directeur du Inside Out Centre for the Arts de Johannesburg, inauguré en mars 2023. Le centre a pour mission de sensibiliser aux questions africaines à travers des expositions et des programmes pédagogiques. Sa première exposition, End of the Game, évoque la destruction de la faune sauvage en Afrique, en se basant à la fois sur des objets historiques et des photographies ou des installations de Roger Ballen.

Commissaires d’exposition : Françoise Morin & Philippe Séclier

Roger Ballen : Enigma

Du 22 septembre au 18 novembre 2023

Les Douches la Galerie

5, rue Legouvé 75010 Paris

www.lesdoucheslagalerie.com