Voilà cinq décennies que le photographe américain Joel Meyerowitz parcoure les rues, les campagnes et les plages du globe à la recherche de la vie en bleu, vert, jaune ou rouge. Dans les années 70, son sens du modernisme a participé à l’acceptation de l’image couleur comme œuvre d’art.

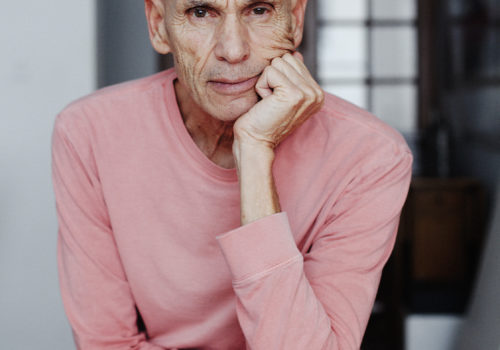

Les bonnes photographies ne sont que les miroirs de l’âme de leur créateur. Celles de Joel Meyerowitz reflètent un mélange de douceur et de sérénité. Deux traits de caractère inébranlables que même les sirènes hurlantes qui assourdissent l’Upper West Side new-yorkais ce jour là ne sauront perturber. Au milieu d’étagères renfermant cinquante ans de regards figés, le septuagénaire s’assoie tranquillement, ouvre le livre de sa vie et en parle avec affection, tel un grand père de l’image.

En 1962, Joel Meyerowitz est directeur artistique pour une petite agence de publicité qui manie la photographie avec un but commercial. C’est pourtant là qu’il fait la connaissance de Robert Frank, engagé sur une séance d’un jour. Cette rencontre devient rapidement un déclic, même s’il ne sera jamais un mentor à proprement parler. « Il était très solitaire, il m’envoyait même souvent balader quand je le croisais. » Porté par The Americans, l’ouvrage culte et critique d’une Amérique vue comme surtout mercantile, Joel Meyerowitz prend la rue pour la première fois à 24 ans avec pour seule certitude qu’une image réussie n’est pas nécessairement posée. « La meilleure méthode, dit-il, est de regarder les travaux des ‘vieux’ comme Brassaï ou Atget. La rue m’a rapidement appris à voir et à répondre rapidement. Et si on ne l’est pas. Zut, c’est loupé ! »

Pendant quinze ans, il va dédier son existence aux trottoirs, restaurants, parkings, bouches de métro, les photographiant jour et nuit, par beau ou mauvais temps. Avec l’acuité et la rapidité d’exécution que seul les amoureux du genre peuvent connaître, il jongle avec les hommes et les objets, l’un devenant le contexte de l’autre ou vice versa. Surtout, il capte les coups d’œil et les scènes de moments décisifs si chers à Cartier Bresson. A Paris, un homme tombe à terre et pendant qu’un autre portant un marteau l’enjambe, les passants lui adressent un regard curieux. A New York, au milieu des buildings, une femme semble vouloir s’échapper de l’emprise d’un homme qui la retient fermement par le bras. Autant d’images précoces – ses « baby pictures » – qui laissent présager l’entière expression de son talent.

Des images complexes et en couleur

« Au Basket Ball, explique le photographe, lorsque vous devenez bon, vous savez comment manier la balle et jouer au jeu. Vous continuez à jouer et puis vous atteignez un certain niveau. La photographie de rue est identique. Je suis arrivé à un niveau où je savais arriver au bon endroit, au bon moment, à la bonne distance…clic…bonne image ! Mais je me suis demandé : Y a-t-il plus ? La photographie peut-elle dire plus ? » Après avoir parfaitement émulé ses illustres prédécesseurs, Joel Meyerowitz va imaginer d’autres photographies de rue, plus denses et complexes, composées de plusieurs moments associés. Des images qui ne dépendent pas d’un seul événement et dont on pourrait croire qu’elles contiennent plusieurs d’entre elles superposées. Ce cliché rassemblant deux hommes échangeant un ticket, un deuxième fumant un cigare, un troisième au visage masqué par une ombre, et une étrange main qui sort d’une cabine téléphonique est la preuve que la photographie de rue est pluridisciplinaire. Un style similaire à celui d’Alex Webb ou qui peut avoir inspiré plus tard celui, artificiellement reproduit, de Julie Blackmon.

La rue est une affaire de cœur et Meyerowitz préfère la voir comme elle s’affiche à lui : en couleur. « L’appétit pour le monde réel, pour le sens des moments que nous vivons. » Tout en amenant la pratique vers une expression plus sophistiquée, il va simplifier sa perception par le public. Ou plutôt lui donner ses lettres de noblesse, en brisant la futile idée reçue qu’elle doit se décliner en noir et blanc. Au cours de l’année 1966, il s’équipe de deux télémétriques Leica, l’un armé d’un film couleur et l’autre d’un noir et blanc, et réalise des prises de vue de deux images identiques avec les deux négatifs. Le résultat qui s’avère étonnant de clairvoyance est d’ailleurs disponible dans un mini recueil intitulé The Question of Color et intégré à son ouvrage rétrospective à paraître chez Phaidon. « Voyez comme ses gris sont ennuyeux ! En couleur, il y a le rouge, le vert, le bleu, l’argent, l’image vit. Son contenu saute aux yeux. Pourquoi voudrais-je m’exprimer avec un bâillon dans la bouche. Pour moi, la couleur, c’était la stéréo. Le noir et blanc est une réduction. Cela ne veut pas dire que c’est moins bien. C’est différent, plus formel. C’est intéressant pour les ombres, les silhouettes, les contrastes. » Considérant que le rôle de la jeunesse « est de se mesurer à l’establishment », Joel Meyerowitz milite pour l’entrée de la couleur dans la cour des grands. Il obtient gain de cause au milieu des années 70 quand les magazines l’adoptent entièrement et lorsque les galeries commencent à l’acquérir.

Genre le plus délicat et exigeant, la photographie de reportage – et son « mystère de la vie de tous les jours » – n’a pourtant jamais été la star du medium. Pas au sens de l’art en tout cas. « Elle est encore incomprise car difficile à vendre. Un collectionneur préfère le visage d’une célébrité ou une image décorative. Pourtant, des gens comme Alex Webb ou Bruce Davidson sont des experts de la vision. Il y a encore une grande disparité entre son prix et sa valeur photographique. »

Du petit au grand format

Le propre de l’artiste est de ne jamais être assouvi. En 1976, sentant une certaine bride, Joel Meyerowitz s’essaye au format large et change presque radicalement de sujets, laissant l’humain sur la touche. Durant les années qui suivent, il se passionne pour les images plus spacieuses, où s’encastrent avec précision des paysages, des atmosphères, des prises de vue architecturales. « Je voulais voir dans le noir, à l’époque ce n’était pas possible avec un appareil de petit format. Il fallait un haut degré de sensibilité et un exposition lente. » Il tire évidemment ses images dans des proportions adéquates. Des images pour le coup assez décoratives mais qui traduisent un éveil des sens différent, proche de la nature et de la beauté d’un réel sans hommes.

Sur les plages de la côte Est où il s’essaye souvent, il revient pourtant de temps à autre à son premier amour et s’attache au portrait posé. Durant quatre années, de 1976 à 1980, il photographie les baigneurs, dont des adolescents qui apparaissent dans une série qui rappellent étrangement les prises de vue formelles de la contemporaine Rineke Dijkstra. « J’ai exposé ces images en 1983 à Amsterdam, se rappelle-t-il. Elle était probablement étudiante à cette époque là. Je ne dis pas qu’elle s’en est inspirée mais en tout cas ces images existaient. Et à l’époque, les portraits couleurs n’étaient non plus pas très acceptés dans les galeries ou musées. »

Ces gens, ces « étrangers » comme lui fera remarquer avec dédain son galeriste new-yorkais, il les trouve un peu partout. Sur la plage mais aussi chez eux, et les amène chez lui pour les photographier. Ce sont des proches, des amis, des gens rencontrés par hasard, mais cet agréable orateur a également un truc. Il met parfois une annonce dans le journal local et y écrit ces quelques lignes : « Gens remarquables, si vous pensez que vous avez quelque chose de remarquable, Joel Meyerowitz veut vous photographier. » Ces gens, ce sont aussi des membres de sa famille qu’il anime dans des montages de trois images assemblées, composées des mêmes personnages mais dans des scènes différentes. Une subtilité difficilement décelable au premier regard et dont le résultat aurait très bien pu figurer sur les murs de l’exposition dédiée à la retouche « avant Photoshop » au Metropolitan Museum de New York. « Petit changement dans ma vie : Cela m’a demandé d’être directif. J’étais encore un photographe de rue dans l’âme, et dans ce cas on ne dirige pas, on accepte. »

L’histoire personnelle de Joel Meyerowitz est jalonnée de questions. Il s’en est beaucoup posé lorsque deux avions ont changé la face du monde un matin de septembre 2001. Evènement tragique qu’il a couvert en se procurant un badge de police et en étant l’unique photographe admis à documenter neuf mois de déblayage à Ground Zero. Aujourd’hui, il s’en pose toujours, mais celle qui revient avec insistance est de nature existentielle : « Est ce vrai à mon sens ? Est ce que ma représentation du réel est juste ? En tant qu’artiste, on cherche toujours sa propre identité plus qu’autre chose. Pas celle des empreintes digitales, plaisante-t-il, celle en tant qu’être humain. La photographie vous apprend qui vous êtes. »

Comme d’autres, Joël Meyerowitz avait également compris très jeune que son regard sur le monde représentait un document historique inestimable : une description de nos modes de vie, de nos comportements, de nos goûts, de nos styles. Outre la magnifique publication chez Phaidon, son travail fait l’objet d’une grande exposition chez Howard Greenberg qui débute cette semaine et qui se tiendra en deux parties jusqu’à début janvier. Les réponses se trouvent peut-être ici, au milieu de certaines des plus belles reproductions de notre existence. Elles s’offrent généreusement aux nouvelles générations de preneurs d’images. Pour que perdure la tradition de la rue.

Jonas Cuénin

Joël Meyerowitz

Exposition :

1ère Partie : 2 novembre au 1er décembre 2012

2ème Partie : 7 décembre 2012 au 5 janvier 2013

Howard Greenberg Gallery

41 East 57th Street

New York

(212) 334-0010

Livre:

Joel Meyerowitz: Taking My Time

Sortie le 1er Novembre 2012

Phaidon, édition limitée

$750