C’est absurde, mais j’ai juste cherché sur le Web la ville la plus dangereuse des Etats-Unis. Je voulais retrouver cette étrange énergie qui se dégage des lieux où les règles et les contraintes sociales sont abolies ou affaiblies. Je voulais m’assurer qu’il est encore possible d’aller vers les autres, si éloignés, si étrangers qu’ils nous paraissent. En tête de liste, j’ai trouvé Camden, New Jersey, à deux heures de New York, juste en face de Philadelphie. N’ayant aucune idée de ce que j’allais trouver, j’ai prévu, au pire, de faire des photos, planqué sous une couverture dans la voiture.

Voici pour la genèse de Camden et les motivations du photographe. Un projet volontairement provocateur, à faire frissoner le chaland. Avec son taux de criminalité record et son chômage de masse, cette ville de banlieue est un no man’s land sinistre. Située dans l’ombre de Philadelphie, de l’autre côté de la rivière Delaware, elle abrite une faune de homeless noirs d’allure peu recommandables : dealers, toxicos, putains, paumés. Des âmes errantes dans un décor de fin du monde, dominé par des bâtisses en ruine reconverties en salles de shoot, aux murs carbonisés, aux sols couvert de seringues.

C’est à la rencontre de ces desperados qu’est allé Jean-Christian Bourcart, pendant deux ans. Le photographe français installé depuis 1997 à New York, collectionne déjà les les reportages en zone interlope. Portraitiste pour les grands titres de presse (Le Monde, The New York Times, entre autres), il se spécialise dans les sujets intimistes, qui l’amène à photographie ou filmer de manière clandestine les bordels de Francfort (Madonnes Infertiles), les clubs échangistes de New York (Forbidden City, 1999) ou les New Yorkais coincés dans les embouteillages (Traffic, 2005).

Alternant pratiques documentaires et approches plasticiennes, le photographe revendique le subjectivisme de ses points de vue. Cet aventureux n’hésite pas à se mettre en péril pour aborder des sujets difficiles. « Mon travail est souvent transgressif », explique-t-il. « Je suis assez attiré par l’interdit, par la difficulté des conditions de photographie et la représentation ambigüe de la réalité ». Une prise de risques qui l’a amené jusqu’à Sarajevo, pendant la guerre de Yougoslavie, et qu’ils raconte par bribes dans « Si la mort te gagnait », son autobiographie fictionelle.

Le choix de la sobriété

A Camden, muni de son appareil le plus commun, un Canon 5D, Jean-Christian Bourcart entreprend de raconter, sans misérabilisme, la vie de ces parias stigmatisés par les médias. Une façon également de déjouer le diktat des chiffres qui transforme ces êtres humains en statistiques funèbres – on recense à Camden plus de 2 000 meurtres par an –, venant noircir les pages faits-divers des journaux et des rapports de police.

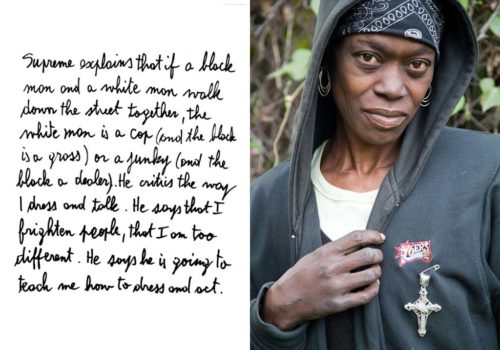

Ses photos – paysages en friches, intérieurs de taudis, portraits de passants – sont accompagnées de petits textes à la prose brute, extraits de son journal de bord. Des hors-champs littéraires, couchés sur du papier argentique et punaisés à côté des photos. « Ils fonctionnent comme des flashs de mémoires et apportent un contexte à l’image. C’est aussi une façon de détourner l’usage traditionnel de la légende photo ». Des dialogues retranscrits redonnent la parole aux visages fixés sur le papier glacé, des notes expliquent les circonstances d’une rencontre, l’origine d’une prise de vue ou, de temps à autre, le récit d’une agression.

Au-delà de l’information contextuelle, ces écrits renseignent aussi les méthodes de travail de leur auteur, parfois contraires aux codes déontologiques de la profession. « Je proposais de payer les gens pour pouvoir les prendre en photos, c’est une pratique critiquable, on ne fait pas ça en principe… », accorde-t-il. Sans jamais se poser en donneurs de leçons, l’auteur photographie les habitants, avec distance mais bienveillance. Il réalise des portraits simples, spontanés, sans effets. Des images quasi-amateur qui n’ésthétisent pas la misère. Une pratique pourtant récurente du journalisme social.

Autre écueil évité de justesse par le photographe, celui du sensationnalisme. Plutôt qu’une scène de shoot, Jean-Christian Bourcart choisit de photographier une seringue plantée dans le mur. Plus tiède mais tout aussi efficace. Et moins à risque d’être détourné par les instances politico-médiatiques. « Prenez Eugene Richards. Il a fait un reportage célèbre dans les années 80 sur une banlieue de Philadelphie, Cocaïne true, cocaïne blue. Ce sont quasiment les même personnages qu’il a représenté, sauf que lui les a photographié en train de se shooter. Eh bien cette misère qu’il dénoncait a servi aux Républicains à faire passer des lois antidrogue. C’est l’exemple type d’une photo utilisée à contre-sens. »

La fabrique des regards

Ecorché vif, Jean-Christian Bourcart fustige dans un excès de colère contenue le formatage de la presse, les procédés de dramatisation photographique et la démagogie médiatique. « C’est beau ce que je dis, mais en fin de compte on est toujours intéressé par le pire. C’est l’une des contradictions de notre métier. Au moins dans mes photos, même si les décors sont dramatiques, les gens sont humains… Mais j’ai aussi des contradictions dans mon travail, je ne m’en cache pas. Quand on fait ce métier là, on doit toujours dealer avec l’aspect ‘spectaculaire’. Ce qui est important, c’est de le reconnaître. »

Au fil de l’exposition, les stigmates « spectaculaires » de la violence s’effacent peu à peu. Les pitbulls et les tags de menace du type « Never mind the dogs mothefucker. Beware of me ! » laissent place à une approche humaine, à un contact rapproché avec les gens. On pénètre dans leurs salons, on retrouve une certaine normalité rassurante. Les voyous de rue redeviennent de simples voisins. Ici, place à la tendresse, avec ces sourires d’enfants ou ce baiser langoureux de deux lesbiennes. Là, à la poésie urbaine, comme ce cliché surréaliste d’un homme en costume escaladant une fenêtre grillagé. Des images douces et étranges, en contraste avec la dureté du sujet. Des images qui saisissent le climat de Camden dans son ensemble, sans s’embarasser de sociologie ou de message politique. « C’est ma réalité subjective de la ville », confie l’auteur, sourire aux lèvres.

Peu de photographes auraient osé plonger ainsi dans les tréfonds malsains de cette Amérique déshéritée. Ils auraient eu encore plus de mal à en tirer une série aussi sobre et intime. Car au lieu de sensibiliser à outrance un sujet racoleur, Jean-Christian Bourcart fait surgir l’humanité familière, là où l’on nous promettait de la peur et des larmes. Ses héros sont ordinaires. Ils finissent même par nous ressembler. Au-delà du manichéisme habituel, Jean-Christian Bourcart dresse, à partir de ces visages et de ces voix kaléidoscopiques, le portrait tendre et universel d’une communauté. Il vaudra à l’auteur du livre du projet, Camden, de raffler le Prix Nadar en 2011.

« Je voulais m’assurer qu’il est encore possible d’aller vers les autres, si éloignés, si étrangers qu’ils nous paraissent. », écrivait-il en préambule. Outre la réussite de cette rencontre thérapeutique, Camden offre une représentation alternative et rafraîchissante de la misère. Détournant le photoreportage traditionnel, l’oeuvre assume sa part de fiction, ouvrant une voie nouvelle et décomplexée, à la représentation de la réalité sociale.

Guénola Pellen

EXPOSITION

Jean-Christian Bourcart – Camden

Du 5 janvier au 2 février 2013

The Invisible Dog

51 Bergen Street

[between Smith & Court streets]

Brooklyn, NY, 11 201

USA

Ouvert du Jeudi au Samedi de 13h à 19h et le samedi de 13h à 17h

LIVRE

Jean-Christian Bourcart, Camden

Images En Manœuvres Editions, 2011

45 €