New York

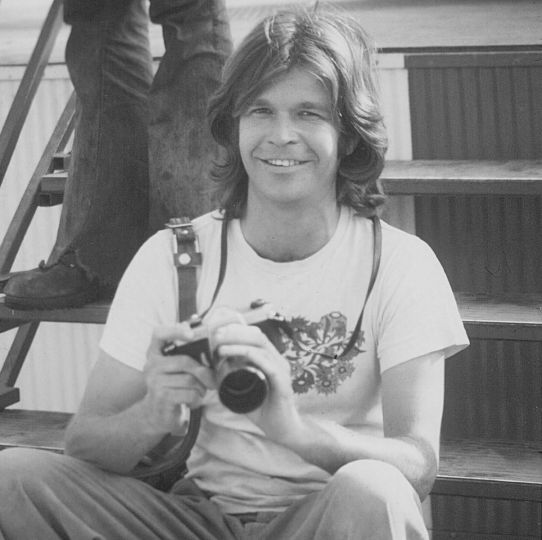

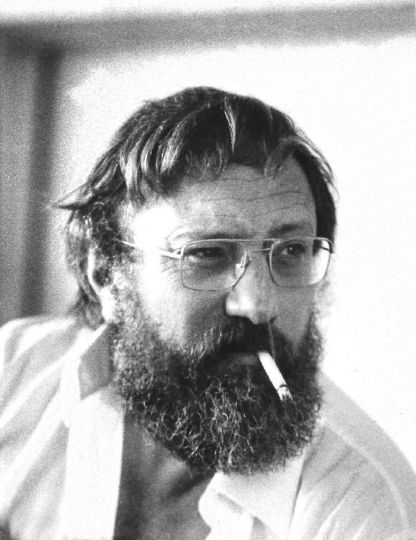

Frank Horvat

New York up and down a été le troisième projet de ce que je me suis habitué à appeler mon tryptique. Parce que les trois sont contemporains (surtout Vraies Semblances et New York,les deux commencés en 1982 et conclus en 1986). Mais aussi et surtout par une sorte de provocation: parce que, contrairement à l’idée que « tryptique » suggère, ils ne paraissent pas avoir beaucoup en commun, au point que certaines personnes ont du mal à croire qu’ils sont du même photographe, et que j’en connais peu qui apprécient les trois – comme s’il y en avait toujours un qui détonne . J’avoue que j’en tire une petite fierté, et cela d’autant plus que les mandarins et les apparatchiks de la photographie ont souvent l’air de me reprocher mon éclectisme, comme s’ils prenaient la difficulté de me faire rentrer dans leurs cases pour un affront personnel.

Certes, les Portraits d’arbres ne sont pas vraiment du « paysage », les Vraies Semblances pas vraiment du « portrait », et New York up and down pas vraiment de la « photo de rue ». Mais Vraies Semblances rentre indiscutablement dans la catégorie des mises en scène et les deux autres dans celle de la photographie non-directive. Et je dirais que Portraits d’Arbres est plutôt « classique » (dans ma propre acception du terme, et dans le sens que je regardais les arbres avec un certain détachement), alors que New York up and down est « romantique » (parce que mon regard y était plus impliqué, comme si j’avais voulu à chaque fois m’immerger dans le sujet – même s’il ne s’agissait que d’une flaque d’eau ou d’une tâche sur l’asphalte!). Vraies Semblances est plus difficile à classer, il y a comme une ambiguïté – ou un va-et-vient – entre ces attitudes. Quoi qu’il en soit, les passages entre ces différentes manières de regarder me stimulaient, tout comme j’ai toujours été stimulé par les changements de langue, de climat ou de perspective.

J’ajouterai que la ville de New York, pour moi, a toujours été « romantique » dans le sens courant, c’est-à-dire celui d’un engagement émotionnel (ou plutôt, au long des décennies successives, d’une suite d’engagements et d’émotions). En quoi New York up and down ressemble effectivement à Vraies Semblances et Portraits d’arbres, et le terme de tryptiqueserait justifié… J’y ai atterri pour la première fois en 1959, pour rencontrer les directeurs artistiques de Glamour et deHarper’s Bazaar, mais aussi pour retrouver une jeune femme que j’avais rencontrée à Paris et qui avait pris beaucoup d’importance dans ma vie. Ses descriptions de Times Square, de la 42ème rue et de la Lower East Side avaient peuplé mon imagination pendant toute l’année où j’avais rêvé de ce voyage et bien avant le soir où elle est venue m’attendre à Kennedy (qui s’appelait encore Idlewild Airport), pour me conduire directement, encore groggy du voyage et ému par nos retrouvailles, dans ces lieux à la fois légendaires et inconnus.

Entre ce soir de 1959 et le début de mon projet en 1982, je suis retourné à New York une centaine de fois, le plus souvent pour faire des photos de mode, mais en général seulement pour deux ou trois semaines. J’ai cependant compté que ces séjours, mis bout à bout, correspondraient à une durée de deux ans, l’équivalent des années que j’ai vécu en Suisse, en Italie, en Inde ou en Angleterre (en ne comptant que celles depuis que je suis sorti de l’enfance). Mais si le temps se mesurait d’après l’intensité des émotions, celui de New York compterait double… C’est ce que j’ai voulu suggérer par « up and down ». Les hauts et les bas de New York ne sont pas que les alternances entre Uptown et Downtown, entre la claustrophobie du subway et la vue depuis les derniers étages des gratte-ciels, entre les températures de janvier et celles de juillet. Mais aussi les retournements, d’un jour au lendemain et parfois d’une minute à la prochaine, entre la déception et l’exaltation, le triomphe et l’échec, la plénitude et la solitude.

À vrai dire, je n’ai pas trop souffert de ces hauts et de ces bas – à la différence de certains de mes amis qui y ont vécu plus longtemps et qui ont fini laminés par ces alternances et réduits à la misère, à l’isolement, à la drogue ou au suicide. C’était le bon côté de mon statut d’outsider: j’avais toujours en poche mon billet de retour, et de l’autre côté de l’océan une famille qui m’attendait et des rédacteurs en chef aux yeux de qui mes publications en Amérique accroissaient mon prestige. Et à New York, en sortant d’une séance en studio, ou d’une soirée au laboratoire pour examiner à la loupe mes feuilles de contact, ou d’un meeting dans une rédaction pour présenter mon dernier travail ou pour discuter du prochain, je retrouvais l’animation des rues, qui ressemblait toujours à celle de mon premier soir, avec mon exaltation de ce soir-là toujours intacte.

Comme certains instants que je n’ai pu saisir en photo, mais qui subsistent, comme des vieilles instantanées, dans ma mémoire. Les joueurs d’échecs attablés sur un trottoir de Broadway, dans le flot des passants et le vacarme des klaxons, entourés d’une audience de kibitzer de toute race. Ou le livreur de repas chauds, dont la fourgonnette est prise dans l’embouteillage d’une crosstown street, qui se rend compte que sa livraison est irrémédiablement en retard et ses repas irrémédiablement destinés à la poubelle, et décide alors de les distribuer aux autres automobilistes embouteillés, aux piétons qui en veulent et même aux boutiquiers sur leurs portes, tout cela dans l’hilarité générale et avec de grands échanges de tapes sur les épaules. Ou la gogo-girl, accroupie sur son bar, écartant ses cuisses et tripotant ses tétons pour le plaisir du consommateur qui est attablé devant elle et glisse des billets d’un dollar sous son string (tout autre contact physique étant interdit dans l’établissement), alors qu’au niveau de leurs visages l’homme et la femme sont engagées dans une conversation anodine, au sujet du dernier match de baseball, de la météo du week-end ou des prix des voitures d’occasion. Car New York est l’opposé de la métropole inhumaine, qu’imaginent ceux qui n’y ont jamais mis les pieds. Mais au contraire l’un des rares lieux – ou peut-être le seul – ou l’homo sapiens semble avoir réussi sa mutation en homo urbanus. Avec des rituels, des réflexes et des lois non écrites, permettant à quinze millions de personnes, venues de tous les coins du globe (ou dont les parents ou les grands-parents en sont venus) de cohabiter dans un espace restreint et des conditions pas toujours confortables, sans trop ressentir le besoin de s’étriper mutuellement. Et parfois même en échangeant une blague, un petit geste d’entraide ou l’esquisse d’un contact physique pas nécessairement licencieux.

Les extraits que je reproduis ici ne viennent pas d’un journal régulier (comme l’était le Daybook de Weston), mais d’un carnet de notes, commencé le jour où j’ai entrepris ce projet et avec le seul but de garder des traces de mon parcours. Je savais déjà que j’y attacherais la même importance qu’aux portraits d’arbres et aux portraits de femmes, parce que mon sentiment pour New York me semblait tout aussi important. Mais je ne me doutais pas que ce deviendrait – surtout – une exploration de la couleur. Et moins encore que je ressentirais – cette fois-ci – les hauts et les bas de New York dans ma propre chair, ou plus précisément dans les tissus de mes cornées et de mes rétines.