Du 5 avril au 1er juin 2025, la 15e édition du Festival Circulation(s) – Festival de la jeune photographie en France, investira les 2000m2 du CENTQUATRE-PARIS. Parmi les 23 photographes émergent.e.s issus de 13 pays, Wang Tianyu présentera sa série Hiding and Seeking (Cache-cache, 2022-), une œuvre poignante qui interroge la violence domestique et les dynamiques de pouvoir à travers un prisme intime et politique.

Originaire de Zibo, dans la province du Shandong en Chine, Wang Tianyu a forgé son regard à l’Université de Communication de Zhejiang (CUZ) puis à l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Partageant sa vie entre Lausanne et Paris, elle développe une pratique photographique ancrée dans ce « malaise » ressenti au cœur des comportements quotidiens. Son travail navigue entre mémoire, expériences corporelles vécues et imaginaires. Par le biais de la photographie, elle explore la frontière ténue entre la banalité des gestes du quotidien et les réalités cachées par les oppressions systémiques, notamment patriarcales.

« Combattre le quotidien par le quotidien », une subversion visuelle

La démarche de Wang Tianyu se caractérise par une subversion des codes visuels habituels de la vie quotidienne. À travers ses images tantôt surréalistes, tantôt absurdes, elle déconstruit les attributs inhérents des objets et des situations ordinaires, tant au niveau visuel que narratif. Par cette méthode, elle propose une manière de « combattre le quotidien par le quotidien », cherchant à révéler l’invisible à travers la réappropriation du banal.

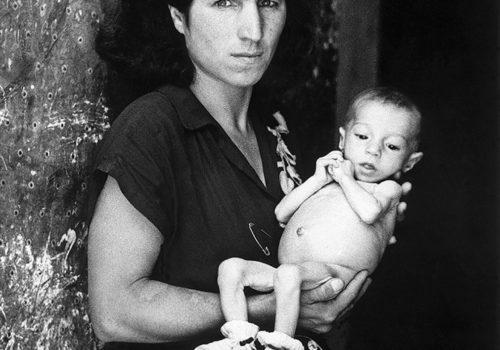

Hiding and Seeking, ce jeu enfantin symbole d’innocence dégage ici une inquiétante étrangeté. L’artiste y déploie huit œuvres qui révèlent la violence sourde et l’oppression invisible infligées aux femmes dans la sphère familiale, dissimulées sous le voile de la banalité quotidienne. Dans cet espace obscurci par le carcan des traditions, la violence règne en maître invisible, imprégnant chaque parcelle de notre existence. Nous sommes tous dans ce jeu à la fois dangereux et paradoxalement sécurisant, un jeu où il n’existe jamais de véritable vainqueur.

Ces images, oscillant entre réalité et imagination, exhalent une oppression suffocante. Se laver les mains, s’habiller, sourire – autant de fragments ordinaires qui, sous leur apparente banalité, trahissent des vérités dérangeantes : la violence tapie dans l’ombre, le silence pesant et l’injonction à la soumission. L’artiste transforme ainsi le spectateur en témoin involontaire d’une violence structurelle habituellement invisible.

La « Nouvelle Action Photographique », redéfinir les rapports du regard

La singularité de Wang Tianyu réside dans sa méthode innovante, qu’elle nomme la « Nouvelle Action Photographique ». S’inspirant du concept des « Actions photographiques »[1], elle développe une méthode de travail où la performance devient le processus de création, assumant simultanément les rôles de photographe, du sujet photographié et d’éditrice d’images. Ce triple rôle subvertit les relations de pouvoir traditionnelles et la vision unidirectionnelle du regard dans la photographie, proposant une nouvelle économie du regard. Par cette superposition de rôles – sujet, objet et observateur – elle rétablit une relation de parité entre l’observateur et l’observé.

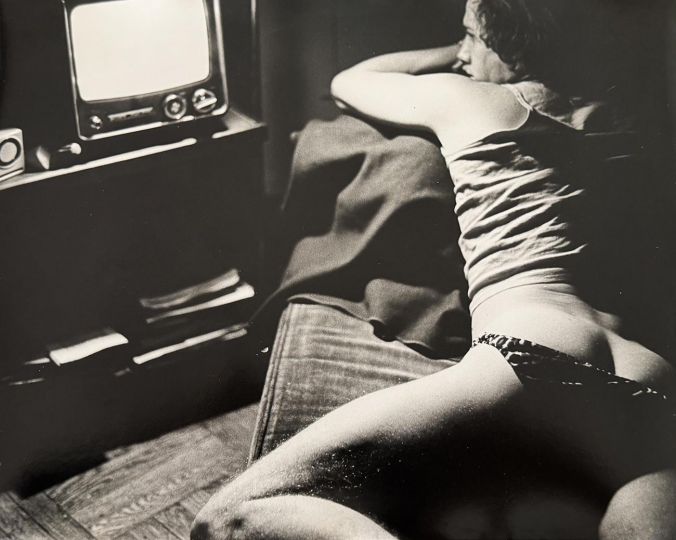

Comme l’a théorisé Laura Mulvey dans Plaisir visuel et cinéma narratif (1975), la culture visuelle classique façonne souvent les femmes comme objets passifs du « regard masculin » plutôt que comme sujets actifs et autonomes. Wang Tianyu cherche à inverser cette dynamique. Par exemple, dans Put on or take off? (2024), elle représente l’action banale de femmes s’habillant ou se déshabillant au-delà d’un regard sexualisant. Par l’utilisation d’un obturateur rapide, elle capture des postures fugaces où l’ordre et la direction habituels des gestes sont perturbés, les tissus tiraillés, coincés entre les corps. Ces images bousculent notre perception conventionnelle du corps féminin, rendant tangible son destin en contraignant tout en révélant, dans la tension entre vêtements et corps, une force en quête de libération.

L’influence de la peinture chinoise, une temporalité complexe

Initiée à la peinture dès son enfance, Wang Tianyu s’inspire de la tradition picturale chinoise, notamment de la technique des « Trois types d’éloignement (sān yuǎn) », propre à la peinture de paysage chinoise. Cette technique lui permet de conjuguer différents points de vue dans une même image, créant ainsi une narration visuelle stratifiée et complexe.

The moment of reaction, the cake was smashed (2024) illustre parfaitement cette approche : le visage souriant couvert de crème pâtissière dissimule la main qui projette le gâteau, tandis qu’en arrière-plan, un autre visage tente d’esquiver l’agression. Cette stratification des plans permet au spectateur de saisir simultanément plusieurs temporalités et points de vue, afin de témoigner de l’authentique réaction face à cette violence implicite à l’intérieur d’une situation habituellement festive.

La scénographie de l’exposition prolonge cette réflexion. À l’instar de la peinture chinoise où le temps s’exprime souvent par strates et non de façon linéaire, l’artiste agence plusieurs images à la manière de séquences. Utilisant la cimaise comme la toile, elle entremêle formats rectangulaires conventionnels et compositions plus libres pour créer ce qu’elle nomme un « processus séquentiel temporel ». Cette présentation engage le spectateur dans une oscillation entre contemplation statique et observation dynamique. Elle transforme ainsi l’acte de regarder en une expérience active, obligeant le spectateur à effectuer des mouvements oculaires en fonction des arrêts sur image, entraînant des moments d’hésitation face à la complexité des photographies et de la difficulté à interpréter les émotions qu’elles représentent.

Le contexte du féminisme chinois, une résistance décentralisée

Le travail de Wang Tianyu s’inscrit également dans un contexte politique significatif. L’année 2025 marquera le trentième anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin (1995). Depuis l’incarcération des « Feminist Five »[2] en 2015 pour avoir planifié des activités contre le harcèlement sexuel, l’espace public du mouvement féministe chinois n’a cessé de se rétrécir, contraignant les organisations à la clandestinité puis à migrer progressivement en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus une sphère publique alternative, catalysant les débats sur les questions de genre. Si le mouvement #MeToo a, en 2018, replacé le féminisme sur la scène publique chinoise, la censure et la répression l’ont principalement réduit à des formes de résistances individuelles. Dans ce contexte toujours plus restrictif, c’est l’interconnexion de ces actions isolées qui forme désormais une force de résistance décentralisée.

Face au glissement narratif du discours officiel, passant des « femmes qui soutiennent la moitié du ciel »[3] à une rhétorique centrée sur la famille traditionnelle, et dans le sillage de la loi sur le délai de réflexion avant divorce[4] et de la politique des trois enfants[5], quel l’avenir pour le féminisme chinois ? La démarche individuelle de Wang Tianyu dans Hiding and Seeking, esquisse peut-être une réponse. Son œuvre, ancrée dans son vécu personnel, est aussi imprégnée de résistance politique.

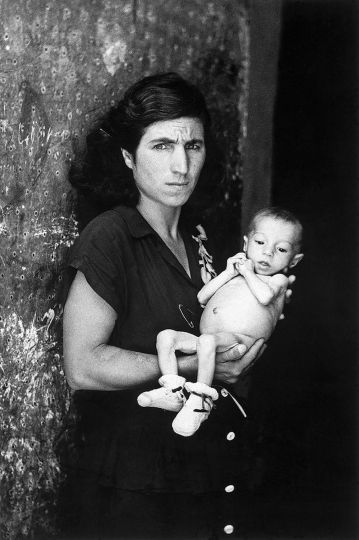

Dans Spider (2024), elle se photographie sous la forme d’innombrables femmes victimes de violences domestiques, instinctivement recroquevillées sous leurs vêtements, tendant leurs mains pour ramper ou appeler à l’aide. Les photographies s’entrelacent pour former une immense créature noire, tel un cocon. Si Louise Bourgeois a subverti les rôles genrés traditionnels à travers sa sculpture Maman (1999), représentant ainsi une féminité horrifique, l’araignée de Wang Tianyu, composée de corps féminins repliés, évoque de manière puissante un traumatisme féminin collectif.

La rébellion dans l’image, une esthétique de la résistance

« Dire oui dans la nuit traversée de lueurs, et ne pas se contenter de décrire le non de la lumière qui nous aveugle. » écrit Georges Didi-Huberman. Les images de Wang Tianyu, telles des « images-lucioles » [6], éclairent l’oppression invisible, résistant à l’éclat aveuglant des discours dominants. L’artiste réalise ainsi une véritable rébellion dans l’image à travers sa pratique photographique.

En dissimulant délibérément les visages, elle brouille aussi la frontière entre individu et collectif. Son travail ne symbolise pas uniquement la souffrance personnelle, mais reflète les traumatismes partagés dans l’expérience collective féminine. Pour l’artiste, relier ces actions individuelles constitue non seulement une arme contre l’oppression patriarcale, mais ouvre également la voie à une transformation politique plus large.

Bien qu’issue d’une province chinoise aux traditions profondément ancrées, la « réflexivité culturelle »[7] de Wang Tianyu lui permet de porter un regard critique sur son contexte culturel d’origine. Elle perçoit et révèle avec acuité les structures invisibles et les rapports de pouvoir qui le traversent, offrant, par l’action photographique, de nouvelles possibilités de résistance individuelle.

Par ce jeu universel de cache-cache, l’artiste nous invite ainsi à nous interroger : que se trouve-t-il, finalement, sous ces images ?

Deng Qiwen

Festival Circulation(s)

du 05 avril au 01 juin 2025

CENTQUATRE-PARIS

5 rue Curial, 75019 Paris

Exposition ouverte du mercredi au dimanche, de 14h à 19h

https://www.festival-circulations.com/

[1] Actions photographiques : ce terme provient de l’exposition Performing for the Camera au Tate Modern. Il désigne des actions réalisées par des artistes dont le résultat final est l’image, comme filmer le processus de création d’une peinture.

[2] Feminist Five : un groupe de cinq féministes chinoises arrêtées à Pékin le 6 mars 2015 pour avoir planifié une manifestation contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun.

[3] « Les femmes qui soutiennent la moitié du ciel (妇女能顶半边天) » : selon l’article de Geng Huamin et Zhang Leilei, « Les femmes peuvent soutenir la moitié du ciel : une enquête historique », Beijing Guancha/Beijing Observation, n°3, 2015, cette expression, issue d’un proverbe populaire, a été enregistrée pour la première fois dans Le Quotidien du Peuple en 1956. Elle a ensuite été reprise par des groupes de femmes lors du Grand Bond en avant (1957-1961), avant d’être diffusée à l’échelle nationale par la Fédération des femmes de Chine et les hauts dirigeants, devenant ainsi un élément du discours d’État sur l’émancipation des femmes.

[4] La loi sur le délai de réflexion avant divorce : une nouvelle réglementation mise en place par le gouvernement chinois le 1 janvier 2021, imposant un délai de réflexion de trente jours aux couples souhaitant divorcer avant de confirmer leur décision.

[5] La politique des trois enfants : politique de planification familiale en République populaire de Chine, autorisant un couple à avoir jusqu’à trois enfants, instaurée le 20 juillet 2021.

[6] Didi-Huberman, G., Survivance des lucioles, Éditions de Minuit, 2009, p.133.

[7] La réflexivité culturelle : désigne le processus de réflexion critique sur ses propres présupposés, valeurs et perspectives culturelles, ainsi que sur la manière dont ces éléments influencent les interactions avec d’autres cultures.