Sam Stourdzé : « Tout est à inventer ou à réinventer. »

A l’occasion de l’exposition consacrée à Philippe Halsman au musée de l’Elysée, son directeur, Sam Stourdzé, a répondu aux questions de l’Œil. Evocation de son parcours personnel, focus sur ses engagements présents et futurs, et bien sûr décryptage de l’œuvre du photographe américain, meilleur ami de Salvador Dali.

Jonas Cuénin : Comment êtes-vous venu à la photographie, Sam ?

Sam Stourdzé : C’est une histoire suisse, pour moi qui suis parisien. Découvrir Les Américains de Robert Frank a été un vrai choc, en terme de potentiel de narration, de travail sur le décadrage, d’une autre représentation possible de l’Amérique. Ce n’est pas très original, mais c’est une valeur sûre. Tout de suite, j’ai voulu travailler auprès de ceux qui « font cela ».

J. C : Depuis votre nomination en 2010, qu’avez-vous appris de votre position de directeur du musée de l’Elysée ?

S. S : J’ai surtout appris que l’on est rien sans une équipe de qualité. Et c’est ce que j’ai trouvé au musée de l’Elysée.

J. C : Après Sebastião Salgado, vous ouvrez ce mois-ci l’exposition Philippe Halsmann. Pouvez-vous nous parler de ce choix ?

S. S : Cela fait trois ans que l’on travaille sur cette grande rétrospective consacrée à Halsman. Ce qui nous intéresse au musée est de nous inscrire dans ce qu’on pourrait aujourd’hui appeler « les nouvelles pratiques », c’est à dire des coups de projecteur sur la photographie remise dans son contexte social, historique, technique. La photographie comme culture visuelle. Dans ce contexte, il nous intéresse de pouvoir revisiter l’œuvre de grands maîtres à travers une lecture un peu nouvelle. Jusqu’à présent, Halsman, photographe très connu, a toujours été vu par ses grandes images. Ici, ce qui nous intéresse est de le replacer dans son contexte de production, revenir sur son processus créatif, tout cet apprentissage qu’il avait fait auprès des avant-gardes dans le Paris des années 1930. On a retrouvé des tirages originaux présentés lors de trois expositions à la galerie La Pléiade, la galerie des surréalistes de l’époque comme Man Ray. Dans les années 1950, Halsman va devenir le photographe préféré de Life, on a donc aussi une série de couvertures encadrées, qui dialoguent avec les tirages de ses photos.

J. C : Certaines photographies inédites sont à découvrir au musée. Pouvez vous nous décrire ces images ?

S. S : Oui, justement, tout son travail réalisé à Paris est méconnu. Sur Marilyn Monroe également : c’est surprenant de pouvoir encore en trouver, mais il y a certain nombre d’inédits. Notamment cette séquence avec une petite histoire mise en scène avec l’actrice. Halsman était le génie du « story telling ». Il la met en scène face à un homme derrière un bureau comme si elle venait postuler pour un job. Sur les huit photos sont écrites de manière manuscrite les étapes de ce rendez-vous. Et elle joue de ses attributs pour se faire engager. Il faut voir ces trois annotations sous les images : « Breast work », « Final assault » et « Victory ». Cette série a été publiée par Life dans les années 1950 mais est depuis restée dans les archives de la famille. Par ailleurs, pour Dali’s Moustache, nous avons retrouvé les maquettes originales qui ont servies à réaliser le livre. Sur ces maquettes, on a des essais de photos, des inédits, des corrections à la main de Halsman et Dali, qui cherchent alors les meilleures formulations. C’est donc vraiment touchant de découvrir ce type de document oublié.

J. C : Philip Halsman a noué une relation complice avec Salvado Dali, comme en témoigne une série de portraits mythiques. Si vous en connaissez les détails, pouvez-vous nous raconter leur histoire commune ?

S. S : C’est une véritable collaboration sur 37 ans. Je pense qu’il n’y a pas d’équivalent dans l’histoire de l’art, aussi bien en terme de longueur que de richesse. Halsman n’est pas qu’un simple opérateur mais le complice de Dali dans la mise en scène de fantasme réciproques. C’est la mise en images des théories de Dali sur la photographie, exprimées dans des textes qu’il a écrit dans les années 30. On peut rappeler que Halsman, lorsqu’il habitait à Paris, était proche de Helmar Lerski, dont il a appris qu’on pouvait une multitude fois la même personne sous différents angles et qu’on en saisirait des variations dans sa personnalité. Il appliquera ces idées du « portrait psychologique » à ses prises de vue avec Dali, pour toutes ces images célèbres. On a aussi retrouvé des portraits originaux que Dali a rehaussés par des interventions à la gouache : des figures ou des personnages. C’est vraiment magique. Dali, dans sa collaboration avec Halsman, réalise probablement la partie la plus novatrice de son œuvre. Il se met en scène, et si Dali a une telle notoriété aujourd’hui c’est parce que mieux que personne il a compris que la médiatisation de son image serait un grand enjeu au XXe siècle. Et que la réalisation de son personnage passerait par la construction de cette image.

J. C : Dali intervient dans l’œuvre d’Halsman, mais Halsman est-il à son tour intervenu dans celle de Dali ?

S. S : L’œuvre de Dali va au-delà de sa peinture, c’est ce que j’essaye d’expliquer juste avant. Mais pour répondre directement à la question, oui. Par exemple, les variations sur cette tête de mort, à partir de corps féminins, que l’on va retrouver dans plusieurs peintures de Dali : c’est une création conjointe entre les deux artistes. Et c’est Halsman qui la mettra d’abord en scène photographiquement.

J. C : Selon vous, où se retrouve l’héritage de Philip Halsman dans la photographie du XXIe siècle ?

S. S : Déjà, dans le XXe siècle, il a été beaucoup repris et copié, notamment de son concept mi sérieux mi humoristique de « jumpology ». Mais bizarrement son héritage se retrouve plus dans la photographie amateur ou participative que professionnelle. Davantage sur les réseaux sociaux, par exemple, que dans les magazines ou quotidiens. Cela tient peut-être des changements dans le monde de la presse, Life n’existe plus. En revanche, il reste dans la presse une tradition de la grande mise en scène en portrait, comme en témoigne Annie Leibowitz.

J. C : Les pratiques contemporaines mêlent souvent la photographie à d’autres matériaux, supports ou techniques. Pour le programme du musée de l’Elysée, tenez-vous compte de ces évolutions ?

S. S : L’Elysée est un musée spécialisé en photographie — peut-être aujourd’hui dirait-on un musée de l’image. Mais nous aimons beaucoup les transversalités. Nous interrogeons régulièrement la diversité des médiums liés à l’image et nous n’hésitons pas dans nos expositions à faire dialoguer vidéo, extraits de films, projections et images fixes. Nous tenons compte des diverses créations artistiques et des trois modes de diffusion actuels des jeunes photographes : la photographie exposée, la photographie imprimée et la photographie projetée. Et c’est pour cela que l’on organise chaque dernier week-end de juin la Nuit des Images. Dans nos jardins, sept écrans proposent quarante projections.

J. C : Quelle approche avez-vous face aux manifestations modernes de la photographie, à ce flot d’images qui inondent les différentes plateformes visuelles ?

S. S : Beaucoup disent que l’âge d’or de la photographie est derrière nous. Je ne suis pas un nostalgique et je trouve que notre époque est fascinante. On est au milieu d’une véritable révolution, en terme d’accès à l’information, et la photographie joue un rôle primordial dans ces nouveaux dispositifs. Le revers de la médaille est qu’on n’a effectivement jamais produit autant d’images. C’est la que le rôle des institutions est crucial, notamment celles dédiées à la photographie, car c’est de leur ressort de proposer une éditorialisation, de faire des choix, de mettre en avant les nouveaux talents.

J. C : Selon vous, hormis le mélange de l’image fixe aux autres arts, que reste-t-il encore à inventer pour la photographie elle-même, notamment avec l’apport de l’outil numérique ?

S. S : Tout est à inventer ou à réinventer. Le numérique, c’est tout et rien à la fois, c’est un dispositif. Ce n’est pas le numérique qui nous permet d’être plus créatif. Le potentiel apporté par ce développement technologique est énorme. Mais tout repose sur la créativité des artistes.

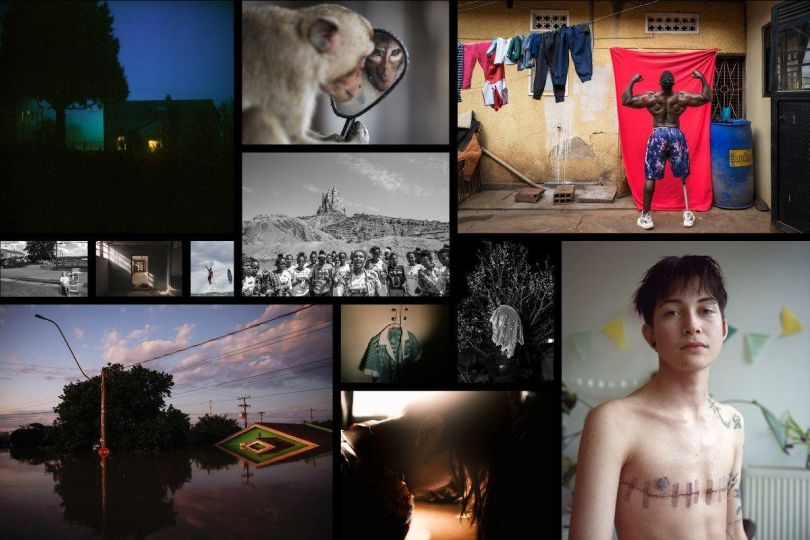

J. C. : Justement, dans Else, le magazine photo édité par le musée de l’Elysée, vous vous attelez à publier des travaux modernes. Vous l’intitulez « l’autre photographie ». Alors, qu’est-ce donc que l’autre photographie ?

S. S : Else, c’est effectivement un magazine publié tous les six mois, avec une quinzaine de portfolios par numéro. Et qui s’intéresse à cette autre photographie, celle qui se regarde en série, qui est parfois qualifiée « d’image pauvre », qui serait en quelque sorte tout sauf la belle photographie, tout sauf le chef d’œuvre. Une photographie parfois historique ou contemporaine, vernaculaire, appliquée ou artistique. Aujourd’hui, il se joue aussi quelque chose autour des approches obsessionnelles, qui mélange tous types de photographies.

J. C : Pour les jeunes photographes, vous lancez un nouveau prix intitulé prix de l’Elysée. Pourquoi ce prix ?

S. S : On s’aperçoit dans notre mission qu’il y a un chaînon manquant : l’aide à la production. Le musée intervient généralement en post-production, mais il est rarement aux côtés des photographes lors de la production de leur nouveaux projets. Dans le contexte actuel, les moyens font défaut aux artistes, surtout à cette catégorie qui est sortie depuis une dizaine d’années de leur école et qui n’a pas accédé à une notoriété. Ce sont ces photographes que l’on a envie d’aider, ceux qui font des efforts pour rester artistes, ceux qu’on peut empêcher de prendre le premier job venu pour payer leurs factures.

J. C : Avez-vous peut-être un projet d’école rattachée au musée, comme à l’International Center of Photography de New York ?

S. S : Je suis assez ambitieux dans les projets de développement mais non je n’ai pas encore pensé à cela. Cela tient aussi au fait qu’il y a plusieurs très bonnes écoles dans un périmètre de 50 km, dont l’Ecal de Lausanne, l’école d’art de Vevey, et l’Head de Genève.

J. C : Vous avez des projets d’extension, il me semble ?

S. S : De construction d’un nouveau musée, oui. C’est un projet à Lausanne, 22 000 km2 dans le centre de la ville. Seront construits le nouveau musée des Beaux-Arts, le nouveau musée de l’Elysée, le nouveau musée du Design, réunis sur un même site.

J. C : Dernière question, difficile. On distingue généralement les conservateurs de musée, ce rôle de l’ombre, par leur longévité et leurs apports significatifs aux institutions. Que pensez-vous apporter de conséquent au musée de l’Elysée ?

S. S : Ah oui, en effet ! Je pense qu’il faut être modeste. Je dirais que mon équipe et moi-même avons l’ambition d’inscrire le musée dans les pratiques les plus contemporaines, à la marge et aux confins de la photographie. On essaye de réinventer le rôle prospectif du musée spécialisé en photographie : lancer un magazine, avoir une politique éditoriale, faire la Nuit des Images, offrir des moyens de production aux artistes, repenser sa bibliothèque comme centre de recherche.