1986. La première fois. J’avais 21 ans, quelques mois et toute une vie devant moi avec ce désir fort d’aller voir ailleurs. Ça avait commencé plus jeune, en vélo, en train, et puis enfin : décoller vers les États-Unis, histoire de vérifier sur place que les concept inoculés par la télé et Le journal de Mickey tenaient la route. Mais au bout de quelques milliers de miles à bord d’automobiles qu’il fallait convoyer d’un bout à l’autre du pays, les failles de cette toute puissante nation étaient déjà perceptibles. D’un côté l’arrogance de ceux qui avaient tout, de l’autre, les quartiers déshérités et les petites villes perdues asphyxiées par les zones commerciales et les enseignes de fast food. Pour certains, le rêve américain avait été éphémère.

De cette première incursion de plusieurs mois, de ces 25 000 km et quelques centaines de clichés au Rollei 6×6 cm et au 24×36 mm, je suis revenu avec l’idée que le voyage n’était peut-être pas terminé. Qu’il y avait dans l’ADN de ce jeune pays d’intéressantes contradictions qui en faisaient un terrain d’étude photographique idéal. Il me fallait un peu de temps pour mieux me connaitre et préciser mon propos.

Plus de 20 années sont passées à développer une carrière de graphiste – la typographie, les couleurs – en parallèle de mon travail de photographe, tout en cultivant un réel goût pour l’Amérique du Nord à travers ses auteurs littéraires, sa musique et surtout ses films. Quand je pense aux États-Unis, je pense d’abord à Wim Wenders et à Walker Evans. Le premier pour son regard d’auteur européen (il a fait l’un des plus beaux films modernes sur ce pays selon moi : Paris, Texas) qui semble osciller entre fascination et scepticisme, empreint d’une sincère humanité, le second pour la douceur sereine de ses photographies en noir et blanc que j’admirais déjà adolescent, sans m’expliquer pourquoi des façades de maisons en bois et de garages pouvaient m’intéresser…

Aujourd’hui, j’expliquerais mon goût pour la photographie documentaire, frontale, parce qu’il s’agit d’une approche modeste où l’ego de l’opérateur n’est pas le seul sujet de l’image proposée. C’est davantage l’histoire qu’il nous raconte en choisissant avec précision ses sujets et en sachant reconnaître la bonne lumière, le bon cadre. Cent ans plus tard ces images restent alors que d’autres ne conservent qu’un caractère décoratif. Pour moi, la photographie est le média du réalisme, au contraire de la peinture.

2010. Le voyage atmosphérique. Détroit. La première ville de mon nouveau périple au cœur des grandes plaines du nord-ouest américain. J’atterrissais un dimanche après midi de septembre, englué par les heures de vol, catapulté au pied des immeubles du downtown de Motor city : un paysage de ruines verticales et majestueuses dont les ombres portées plongeaient dans l’obscurité les rares silhouettes errantes, comme dans une photo d’Harry Callahan qui aurait mal tourné. J’ai voulu attendre avant de photographier, conscient du danger potentiel, de ma position fragile et peut-être déplacée. Des sentinelles équipées de moteurs V8 déboulaient de l’ombre et je n’ai pu réfréner le réflexe d’une image au Nikon. Ce jour-là, j’ai ressenti très fort cette sensation d’avoir été catapulté dans un paysage qui ferait Histoire, avec la douce sensation d’étourdissement du décalage horaire en plus ; je repliais finalement ma chambre bien après la nuit tombée sur Michigan Avenue.

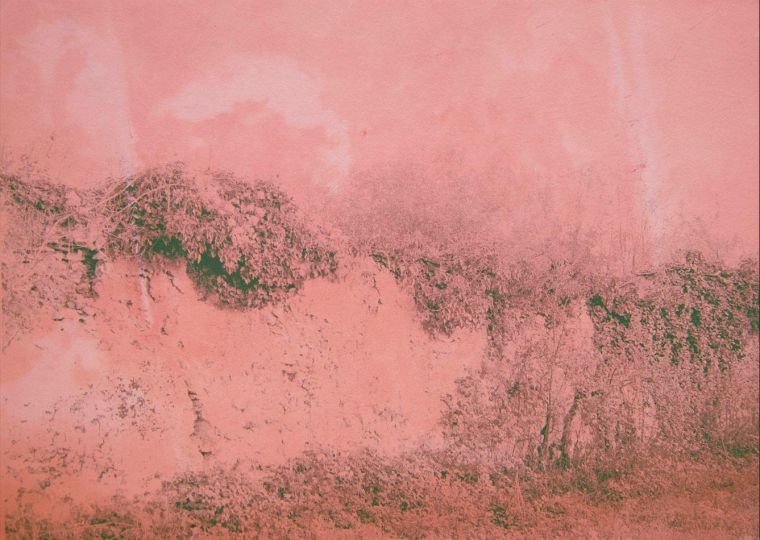

Le rythme du voyage était pris le jour même de mon arrivée, il ne me restait plus qu’à suivre mon itinéraire préparé pendant de longs mois, en quête des lieux emblématiques d’une Amérique qui semblait sinon sombrer, du moins s’engourdir dans un silence religieux. Ces signaux de détresse notables étaient le plus souvent ornés de monumentales mentions typographiques en « Franklin Heavy » ou « Clarendon Bold », peintes à la main ou sculptées en ferronnerie, parfois rehaussées d’ampoules incandescentes. Enseignes, façades de cinémas, drive in, garages, motels ou supermarchés recyclés en boutiques d’antiquités ; les vieux roses, jaunes moutarde et verts chewing-gum flirtaient avec audace, rescapés des icônes de Stephen Shore, dans un état de patine avancé.

On ne peut prétendre épouser le travail du temps avec un outil trop rapide, trop facile. Aussi j’avais choisi de travailler principalement avec un appareil un peu trop lent, un peu trop lourd : une chambre argentique 4 x 5 inches. Déjà précise pour restituer avec force détails et nuances de couleurs, mais encore suffisamment compacte pour entrer dans un sac avec ses 3 optiques et quelques châssis. À l’instar des photographes américains qui se sont appliqués à nous montrer le paysage en construction, afin aussi d’objectiver mes sujets, je me perchais presque systématiquement sur un escabeau derrière mon trépied.

Étrangement, je pense travailler de façon instinctive, c’est-à-dire en légère contradiction avec l’approche de la photographie grand format. Je n’applique pas à la lettre les consignes de l’école de Düsseldorf dans ce travail car il me plaît de laisser entrer dans l’image l’atmosphère, le rapport entre le lieu et l’instant, le sujet et sa lumière.

Chaque soir, dans la pénombre de ma chambre de motel, je déchargeais mes châssis et en rechargeais de nouveaux pour le lendemain en prenant soin de protéger les plan-films exposés dans une boîte qui ne me quittait jamais. Au rythme d’une douzaine d’images par jour prises dès le lever du soleil jusqu’à la nuit noire, j’effectuais lors de ce premier parcours près de 10 000 km de Détroit à Butte, Montana.

2011. Blues et charbon. Départ de Philadelphie pour descendre vers le sud et bifurquer à l’ouest, retrouver un des axes naturels du pays : le fleuve Mississippi. La lumière est plus souvent blanche, les petites villes monochromes, humides. J’empruntais des routes sillonnant les forêts sombres des Appalaches de la Pennsylvanie jusqu’aux plaines de l’Arkansas, plates et ennuyeuses. C’est peut-être pour cela qu’à Clarksdale, Mississippi, les bluesmen se sont relayés autour du Roxy Music Theater pendant des décennies. Tuer le temps en jouant des gammes pentatoniques comme les bleus du ciel crépusculaire. À Pine Bluff, Arkansas, je photographiais le souffle court, le centre ville tel un motif pour un peintre romantique américain dont le nom commencerait par les deux mêmes lettres que l’enseigne « Hood Furniture ».

Achevé cette seconde boucle à Weirton, West Virginia, où Christopher Walken, Meryl Streep et Robert De Niro fanfaronnaient en Cadillac Eldorado, juste avant leur Voyage au bout de l’enfer. Presque trente ans après la sortie du film, j’arpentais la rue principale bordée de magasins aux enseignes repeintes pour le dernier Spielberg, passant et repassant sous les structures métalliques gigantesques sponsorisées par Arcelor Mittal, abritant des usines de charbon au déclin prévu de longue date, un peu comme cette lumière qui n’en finit pas d’éclairer la vallée, mais bien sûr va passer l’arme à gauche, tout est question de patience. Accompagné d’une odeur de fer rouillé persistante, je m’endormais dans la banlieue de Pittsburgh.

2014. Hot spot. Atterrissage dans un des nombreux aéroports de Dallas - Fort Worth, Texas, à la superficie urbaine dix fois grande comme celle de la capitale française mais avec deux fois moins d’habitants… une densité de population qui laisse de la place pour les autoroutes interminables et les luxueux 4 x 4. En contraste total avec la Metroplex sur laquelle je n’avais rien à dire de particulier, je m’attardais dans les bourgades où il ne fait plus tellement bon vivre, où l’on croise des destins anonymes et improbables échoués à Kilgore, Paris ou Texarkana. Parfois une Lincoln des années 80 lambinait au carrefour, un rescapé des Walking Dead ?

Chacune de ces villes est construite sur le même schéma : un centre-ville matérialisé par une place carrée – quelques bureaux et commerces y sont encore parfois installés – d’où partent les rues parallèles souvent bordées de discounters en tous genres jusqu’à une première ceinture de modestes maisons individuelles en plus ou moins bon état, dont les jardins sont en général saturés de mobilier en plastique bon marché, de jouets, vieux vélos et balançoires branlantes. À vrai dire, ce foutoir coloré me touche car il est sans prétention, il exprime la nécessité de continuer à prendre plaisir à la vie même avec peu d’argent, même quand il n’y a rien à faire d’autre que regarder des matchs à la télé et restaurer d’anciennes muscle cars en sirotant une Bud ou une Miller. Personne n’est parfait et cette Amérique-là, fébrile, hésitante, comme dans les romans de Russel Banks, me fait penser que mon histoire est peut-être plus proche de celle de mes cousins américains que je ne le croyais en 1986.

Emmanuel Georges

Emmanuel Georges est un photographe et graphiste qui vit et travaille à Strasbourg, en France.

Emmanuel Georges, America Rewind

Publié chez Hatje Cantz

45 €

http://www.hatjecantz.de/suchergebnisse-624-0.html?q=Emmanuel+Georges