Les Éditions de Juillet viennent de publier le livre de Stéphane Mahé, Mood.

Alexandra Palka nous a envoyé ce commentaire.

« La photo, affirmait Chris Marker en 1966, c’est l’instinct de la chasse sans l’envie de tuer. C’est la chasse des anges…On traque, on vise, on tire et Clac ! Au lieu d’un mort, on fait un éternel ». Mais avant d’éclore à l’éternité, le fameux « boîtier de mélancolie » doit subir la foudre de l’instant frangée de réel. Alors, trop souvent, nous nous reposons sur des lieux communs confortables : le photographe « saisit », « capture », « dompte » la réalité. C’est faire fi de la formidable force « fictionnante » de l’image en ce qu’elle permet à l’artiste de déployer un monde perdu gorgé de vie, peuplé d’apparitions fantasmatiques. Ainsi, se faire l’amant de la foudre, étreindre l’instant, s’unir à l’inattendu et vagabonder la réalité ne signifie pas renoncer au fantastique, au conte, au mythe qui suggèrent plus qu’ils ne montrent.

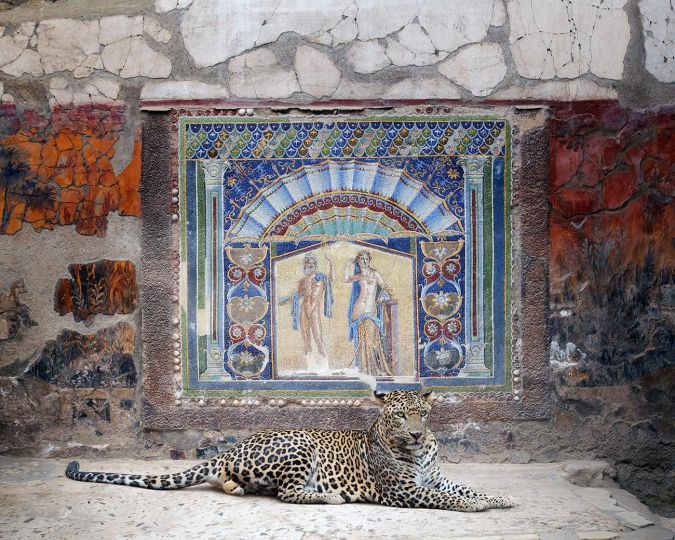

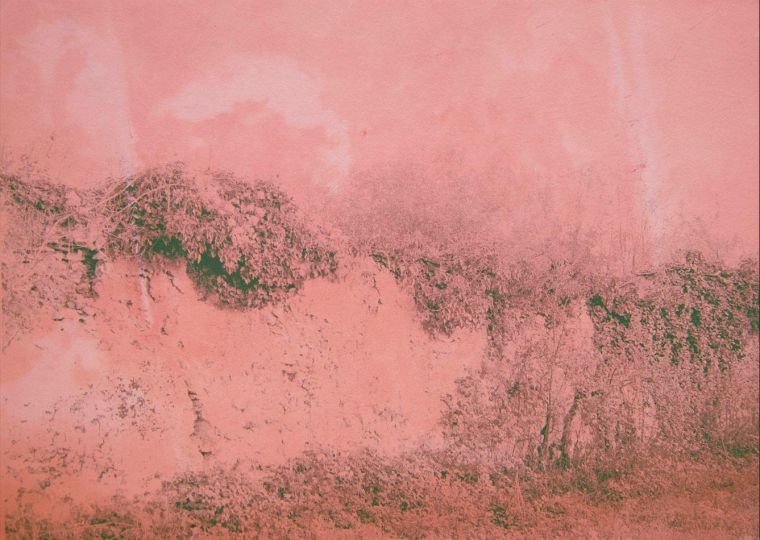

Alors le complice des ombres, l’écumeur de lumière qu’est le photographe noctambule la fougue de l’instant pour mieux le chuchoter et le réel s’effondre par pans, sapé par la houle tumultueuse du grain, englouti pas la vivacité crépusculaire des couleurs. Reste un précipité d’émotions qui cogne l’imaginaire, le big bang de la fiction qui s’épanche par tous les pores de l’image tout au long d’un « road-movie pictural ». C’est à cet exercice délicat que se livre le photographe Stéphane Mahé dans sa nouvelle publication « MOOD » en nous livrant ses œuvres comme ramassées dans les plis d’un songe pour former une poétique de l’égarement, composée au gré des errances, seule à même de combler l’abîme de nos peurs face au vertige de l’invisible. Il y déploie une fable onirique à l’orée du réalisme magique où l’humanité court à la lune, la tête habillée des caprices d’Orphée, pour succomber à l’exubérance des sens et rire à sa déraison.

Derrière ces élégies qui s’ébattent derrière les paupières de la nuit, l’esprit du regardeur vêtu de mélancolie s’élance dans une déambulation virevoltante emporté par les variations chromatiques et la force d’évocation des effets lumineux accrochant une aube fugace, le mystère d’une rue tordue de ténèbres, une silhouette découpée à la hâte dans la flamme de l’instant, une façade exaltée par un désir d’éternité, un parvis irisé d’or perdu dans l’ivresse de sa solitude, une baraque de plage hantée par les réminiscences de l’enfance, un loup en majesté venu nous annoncer que les contes de fées finissent mal, en général…Dans La Chute de la Maison Usher, Edgar Allan Poe, écrit : “Je sentais que je respirais une atmosphère de chagrin. Un air de mélancolie âpre, profonde, incurable, planait sur tout et pénétrait tout”. Et pourtant, l’œil danse joyeusement au bord du gouffre. En estompant la matière, en effeuillant le présent, Stéphane Mahé esquisse une charade métaphysique, comme projetée par une lanterne magique, faisant jaillir toute la force romanesque du réel née de l’alchimie propre à la photographie qui s’appuie sur la confrontation constante entre imagination et observation. Et c’est la vie tout simplement qui s’épanche sur les velours d’un ciel bleu écumé de néons électriques, de lanternes pantelantes ou de vigies absentes. Le poète et écrivain Yvon Le Men ne s’y trompe pas quand il aborde l’œuvre du photographe : “C’est la nuit qui fait la lumière / quand elle se répand comme de l’eau sur la plaine / dans le regard c’est la nuit qui fait le rêve / quand il nous réveille d’un cauchemar par un rêve.” Comme si le photographe reprenait à son compte les Nocturnes pointillées d’or composées par le peintre Whistler.

Cette cristallisation du moment en suspens se retrouve chez Stéphane Mahé. Dans des atmosphères parfois ténébreuses, parfois enlevées, le photographe saisit cette perpétuelle hémorragie de la vie alors que le cœur de l’instant continue de battre. Les ombres, profondes, qui s’allongent sur la campagne hallucinée, les prises de vue cinématographiques qui s’ouvrent sur de larges étendues désolées, les personnages, isolés, déboussolés, opèrent une recomposition du réel et semble arrêter le cours des choses, comme dans une bulle, donnant à ses scènes mélancoliques un aspect troublant. « Dans un ciel rose et sable, une bulle dansait. Une bulle, une terre… Légère comme une bulle de savon, mais grave et chargée de souffrance, comme une planète habitée. À l’intérieur, une silhouette appelait, les bras au ciel, tendait sa détresse étouffée au silence d’un regard… » relève Philippe Delerm dans L’Envol. Pourtant, loin de l’angoisse, une douceur envahit le regard. L’image se construit peu à peu, lentement, au rythme des découvertes du promeneur-photographe, de la même façon que la mémoire reconstitue les souvenirs. Les éclairages atmosphériques composés par Stéphane Mahé finissent toujours par engloutir l’instant pour le transformer en une étincelante méditation sur notre condition de Sisyphe moderne et réinventer un paysage où la sensation et les vibrations l’emportent sur le réel. Nous sommes ces naufragés du temps. Naît une forme de musicalité de l’œuvre chargée d’un battement primitif qui palpite au cœur de l’image et l’étrange pulsation conquiert l’œil, vivant par la lumière et les couleurs. Viennent à l’esprit les derniers mots de Verlaine dans La lune blanche : “Du firmament / Que l’âme irise…/ C’est l’heure exquise”. Ne disait-on pas déjà du temps de Turner, face à ses ébauches colorées de feu, qu’il était ce “magicien [qui] command[ait] aux esprits de la Terre, de l’Air, du Feu et de l’Eau” ?

Cette expressivité propre au travail du photographe où les tons sont montés ou fondus à l’extrême pour, non pas décrire, mais suggérer les sentiments, est ici poussée à son paroxysme renouant avec l’utilisation de l’art comme miroir des émotions intérieures. Les tessitures éthérées des teintes évoquent douceur, fragilité et évanescence ; l’évidence des ombres pousse à l’introspection ; la narration en clair-obscur invite au doute et au tragique ; la lumière arrachée aux astres souffle la conquête ; les ténèbres sépulcrales conservent l’élégance fugace des oraisons solaires qui battent la rétine au crépuscule. « Le peintre ne doit pas simplement peindre ce qu’il voit devant lui, mais aussi ce qu’il voit en lui-même » avait coutume de souligner le romantique allemand Caspar David Friedrich auteur du célèbre « Voyageur contemplant une mer de nuages ». S’opère alors devant ce flamboiement des sens offert par le photographe un étrange transfert, comme si l’on assistait à la projection de son propre journal intime.

Halos, éclats, lueurs, scintillements, éclairent un bras de mer noyé d’écume, un firmament traversé par le chant des sirènes, une femme baignée du fantasme de l’ailleurs, du lointain, posée devant l’océan heurté d’épaves rocheuses et naufragées. Cette introspection intime proposée par Stéphane Mahé n’est pas sans rappeler l’oeuvre ensorcelée d’abandon d’Edward Hopper — témoin silencieux de la vie dans l’Amérique de l’entre-deux-guerres — avec sa façon singulière de théâtraliser les espaces picturaux grâce à une utilisation implacable, presque rédemptrice, de la lumière et d’un cadrage abrupt. Ainsi, les scènes urbaines abandonnent le superflu, l’emphase, le narcissisme de la vie citadine jusqu’à l’épure pour cerner ce sentiment doux-amer d’isolement qui apparaît comme une consolation. Dans les lieux les plus triviaux, chambre d’hôtels, bureaux, « diners », des figures contemplatives figées dans l’attente de leur destin, mues par une étrange quête personnelle, perdues dans leurs illusions, s’offrent au regard. Seuls le déversement de l’aube naissante, un crépuscule chiffonné d’amertume ou un rayon de soleil sur la peau d’une façade semblent à même de les ramener à la vie. Les intérieurs taciturnes, dramatiquement évocateurs à la fois du sordide et du merveilleux de la vie quotidienne, glacent la sensation, la fige. Un paradoxe persiste dans l’image entre la fulgurance de la révélation et la permanence taiseuse du ruissellement des âges. Ainsi, l’honnête dépouillement des moyens de la photographie atteint l’émotion à l’os.

Une filiation avec l’œuvre du photographe Harry Gruyaert se fait également jour. Le travail de ce dernier — qui structure ses photographies à partir de la couleur — est également sensible aux effets cinématographiques : utilisation de la lumière naturelle, ombres fortes, cadrages insolites (fausse perspective), angles de vue quelquefois à la limite du vraisemblable (encadrement artificiel par l’intermédiaire d’une fenêtre ou d’une vitrine…), plans fixes, etc. “La couleur, c’est un moyen de sculpter ce que je vois. La couleur n’illustre pas un sujet ou la scène que je photographie, c’est une valeur en soi. C’est même l’émotion de la photographie”, précise-t-il. Il adopte une attitude patiente afin de déclencher au moment où la lumière et la couleur révèlent leur force et leur subtilité. De plus, tout comme Stéphane Mahé, Harry Gruyaert – dont une partie de l’œuvre s’enracine dans les frimas de la Mer du Nord – ajoute qu’il n’y a aucune mise en scène dans son travail, le photographe attendant d’être surpris par la beauté d’un paysage ou d’une situation. Sur le ton de la confidence, il relève : “je me dis parfois qu’il serait tellement plus simple de mettre en scène mes images, de repeindre tel mur comme Antonioni, ou de demander à tel personnage de s’habiller autrement. Mais je crois que j’y perdrai ce miracle instantané de l’inattendu qui coupe le souffle, de ce phénomène très physique de la photo qui soudain s’inscrit”. Ce faisant, ces deux photographes font confiance à l’imaginaire du spectateur pour faire vivre l’image. Décidément, les photographes sont ces mangeurs de lumière qui ont fait le rêve d’Icare. Reste au regardeur de venir inscrire ses pas dans ceux de Prométhée pour voler le feu ardent de l’instant.

Alexandra Palka

Livre : « MOOD » (Éditions de Juillet, 2023, 92 pages) de Stéphane Mahé (photographies et texte) et Yvon Le Men (poèmes). Le photographe Stéphane Mahé est présenté par la Galerie L’Entrée des Artistes.