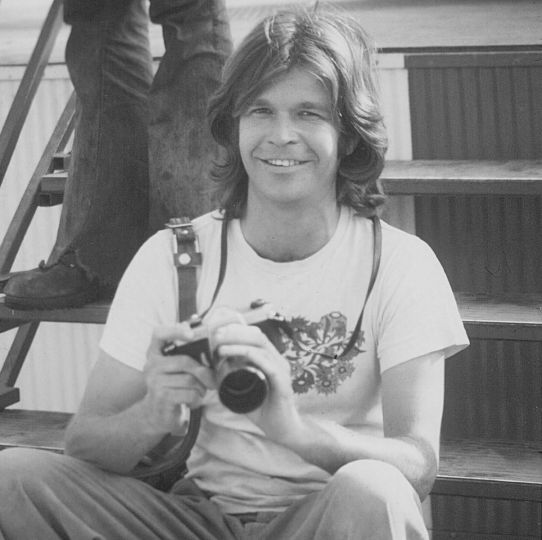

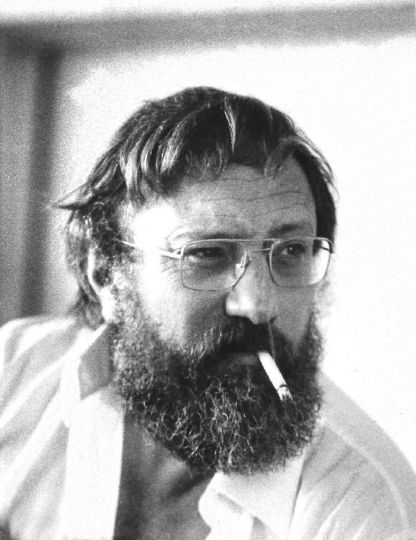

Sans conteste un des photographes les plus importants du XXe siècle canadien, Guy Borremans est décédé le 29 décembre. Connu comme photographe, mais aussi comme professeur, réalisateur et directeur photo, il était âgé de 78 ans.

Né à Dinant en Belgique en 1934, très sensible à l’univers du surréalisme et du jazz, Guy Borremans est essentiellement un autodidacte. Son père, gazé durant la guerre de 14, avait décidé de fuir la foudroyante avancée allemande de la Seconde Guerre mondiale. Toute la famille traverse la Belgique et la France pour trouver refuge en Espagne, avant de s’établir finalement au Maroc. Les Borremans émigrent au Québec en novembre 1951.

Guy Borremans se passionne pour les arts visuels. Son œuvre, il l’entreprend très jeune. Il présente une première exposition de ses photos en 1956. L’année suivante, il expose à la galerie L’Actuelle à Montréal. Son univers de référence est celui des artistes attachés à l’automatisme et à l’art non-figuratif. C’est à cette époque qu’il se lie d’amitié avec plusieurs grands artistes et intellectuels de sa génération, dont le poète Claude Gauvreau, le cinéaste Gilles Groulx et l’écrivain Hubert Aquin.

Décapiter

Borremans décapitait par le regard une épaisse couche de propagande, de censure et d’images insignifiantes qui s’était imposée à la société en soutient à une bonhomie généralisée qui assurait le bonheur éternel à l’insignifiance.

L’historien Jean-Claude Germain se souvient des procédés qu’employait Borremans pour accélérer une nécessaire révolution du regard dans une société qui n’arrivait à se voir elle-même. «Guy Borremans rêvait d’être un cyclope. Un jour, il s’est littéralement collé un viseur de caméra au visage. Plus prosaïquement, il s’était confectionné une sorte de serre-tête en gaffer tape, le ruban adhésif miraculeux des plateaux de tournage. Pendant quelques semaines, Borremans s’est métamorphosé en homme-caméra pour déambuler dans les rues de Montréal.»

C’est à lui qu’on doit les images inventives derrière certains films de Groulx, dont Golden Gloves et Un jeu si simple. On le trouve aussi à la caméra pour des films d’Arthur Lamothe, de Clément Perron et de Gilles Carles. Il est entre autres choses de l’équipe de tournage du film Maria Chapdelaine.

Il tournera lui-même quelques essais, dont un film d’avant-garde marqué au sceau du surréalisme : La femme image. Le film a un parfum de scandale au Québec de 1960 puisqu’il montre pour la première fois des nus intégraux sur grand écran dans un film où la trame narrative est cassée. Le nu occupe d’ailleurs une place importante dans son œuvre.

En 1978, il réalise un documentaire, Kouchibouguac, consacré aux 215 familles expulsées de leurs terres par le gouvernement d’Ottawa afin d’y établir un parc. Guy Borremans est derrière la caméra de plus de 70 films, dont Le Mépris n’aura qu’un temps, 24 heures ou plus et Les Bûcherons de la Manouane.

Exil

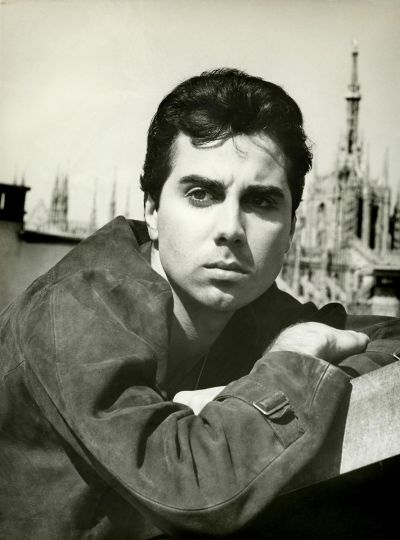

Il vit quelques années à Paris et à New York, où on le trouve notamment employé au service cinématographique de l’ONU. En 1968, il accompagne Jean-Luc Godard dans une visite en Abitibi. Il le mitraille alors avec son appareil photo et enregistre des conversations, un peu comme le photographe américain Eugene Smith tente lui aussi, à la même époque, de mieux cerner l’univers des jazzmen dans une combinaison savante de micro et de diaphragmes d’objectifs.

C’est bien comme photographe qu’il fait surtout sa marque. Son œuvre, très diversifiée, montre une sensibilité extrême à divers champs du social tout en ne trahissant jamais un fort appétit pour des formes d’exploration liées à une connaissance profonde de l’histoire de la photographie et à un attachement à divers enseignements liés à la tradition surréaliste. Portraitiste remarquable par son originalité et sa puissance à imposer un regard original, il était aussi un photographe de scène et un documentariste reconnu.

«Chez mon grand maître à penser, Edward Weston, il y avait de la matière, disait-il. Je pense qu’on a abandonné trop facilement cette recherche en photographie. J’aurais bien du mal à difinir la photographie aujourd’hui, mais ne dites pas de la mienne qu’elle est humaniste, surtout pas ! Ça et des étiquettes du genre “néo-plasticiens”, c’est à peu près pareil, presque aussi bête ! Je n’échappe pas à l’histoire humaine. Je continue ainsi à transmettre, par exemple, des valeurs masculines par ma photo, sans pour autant le vouloir.»

Très volubile, généreux de son temps, Borremans pestait volontiers contre le sort fait à la photographie dans notre société où on interdit désormais facilement de prendre en photo les gens de la rue, des scènes de nos vies de tous les jours. « Nous sommes devenus une société de gens flous. Une société en bas de la ceinture. Une société sans visage. En censurant […] tous les photographes, qui n’osent plus photographier la rue et ses habitants, le Québec s’est automutilé en se privant de plusieurs années de réalité. Irrémédiablement. Il y aura des pages blanches dans l’histoire du Québec […]. Il est bien vrai que le Québec aime la censure. Il est bien vrai que l’esprit qui habitait nos prêtres n’a pas disparu, seules les soutanes sont tombées.»

Entre 1975 et 1995, Guy Borremans a enseigné dans diverses universités au Québec, au Nouveau Brunswick et en Pologne, tout en continuant de phographier les scènes montréalaises de la danse contemporaine où son art, tout en mouvements et en finesse, traduit au mieux l’univers des danseurs.

Le site internet de l’artiste, guyborremans.com montre seulement quelques-unes des photos tirées d’une très riche production qui compte plus de 300 000 clichés.

«La photographie a toujours été l’expression d’un mouvement de la vie, disait-il en entretien au Devoir. Elle a toujours été en mouvement elle-même. Mais tout le monde prend tellement de photos aujourd’hui qu’on semble désormais incapable de prêter de la valeur et du sens aux images». Cependant, quiconque regarde ses photos comprend d’instinct que les siennes en ont.

Jean-François Nadeau