« Nous sommes au monde

et nous marchons sur le toit de l’enfer

en regardant les fleurs. » – Issa, poète japonais (1819)

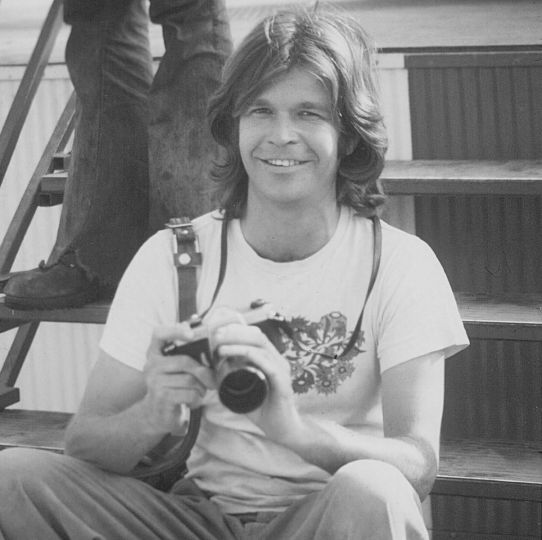

Comment un jeune homme français de bonne famille né durant la seconde guerre mondiale, fils d’un haut fonctionnaire posté au Maroc, devient-il photographe ? Son parcours hors des chemins battus et sa fascination pour l’image commencent lorsque ses parents envoient Bruno Barbey en pension à Paris : « J’étais un cancre et un gaucher contrarié », se souvient-il aujourd’hui, assis à sa longue table ornée de céramiques marocaines bleues et blanches, dans sa maison qui est en même temps un lieu de vie et de travail.

Au lycée Henri IV, Bruno Barbey se sent mal à l’aise dans le carcan d’une éducation qu’il ressent comme formelle et rigide. Il sèche les cours mais noue de solides amitiés avec des cinéastes, Éric Rohmer et Barbet Schroeder, avec qui il fait le mur et passe de longues heures à la Cinémathèque de Chaillot, découvrant entre autres les néoréalistes italiens.

Après avoir tant bien que mal terminé le lycée, il décide de devenir photographe. Mais il n’y a alors qu’une seule école en Europe, l’École des arts et métiers de Vevey, en Suisse. Il y entre en 1959 mais s’y ennuie tout autant, car le cursus est surtout destiné aux photographes publicitaires ou industriels.

Lui, ce qu’il voudrait, c’est voir le monde. Au cours des leçons qu’il a prises à 16 ans pour passer ses brevets de pilote et de parachutiste, il a aimé l’espace, l’ouverture, une liberté et une solitude à sa mesure, mais fondées sur une stricte discipline, la chance de découvrir le monde sous un angle nouveau. Fasciné par le modèle aventureux d’Antoine de Saint-Exupéry, il se sent un arpenteur de nuages.

La tête dans les nuages mais les pieds bien ancrés sur terre, Bruno Barbey apportera à sa profession choisie de photographe ce même sens de la liberté, de l’ouverture, d’une curiosité intuitive et du refus des conventions.

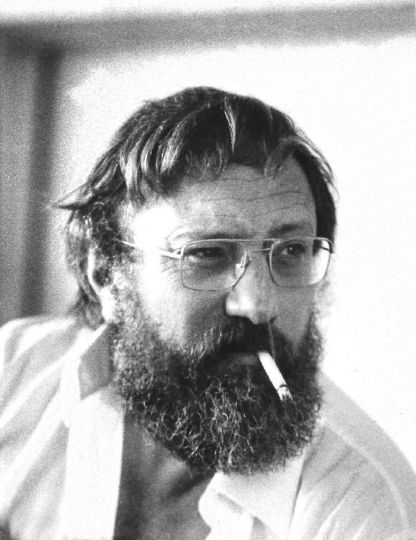

Il est bien plus à l’aise avec les images qu’avec les mots. C’est un homme de peu de paroles, presque réticent mais attentif à l’autre. Il possède une modestie assez rare dans le milieu des photographes, et une grande patience qui le servira dans ses voyages au Moyen-Orient, en particulier au Maroc où le chasseur d’images est considéré avec méfiance et où les photographies doivent se mériter.

Dans un film de sa femme Caroline Thiénot-Barbey sur son travail en Chine, on le voit approcher lentement, à pas feutrés, un groupe de gens âgés qui dansent sur une petite place. Une petite vieille tricote en dansant. Peu à peu, à coup de sourires, il réussit à s’immiscer dans leur groupe et à les photographier. Tout est fait avec leur accord. Il prend son temps, s’adapte à leur rythme, ne force rien. Il est grand, mais il ne prend pas de place. Et autant que lui ses sujets y trouvent leur compte : pour Bruno Barbey, la photographie est avant tout le lieu d’un échange.

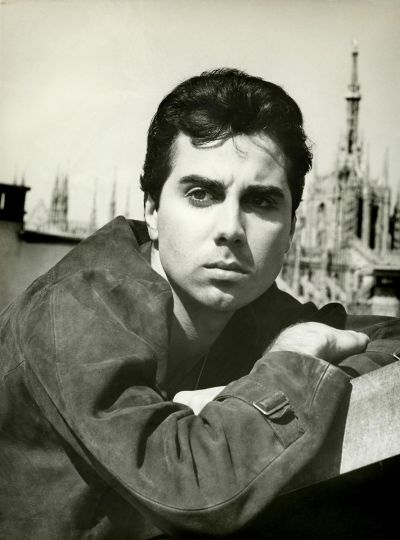

Son premier travail se fait en 1962-1963 sur le thème des Italiens. « Mon but principal au début des années 1960 était de faire un travail sur l’Italie. J’ai photographié là quand je le pouvais, sur plusieurs années, parfois sur commande mais surtout de mon propre chef. Mon but était d’essayer de capter l’esprit du lieu. J’étais fasciné par les cinéastes du nouveau réalisme italien comme Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini et Luchino Visconti. À l’époque, certaines parties de l’Italie étaient très pauvres et il y avait une grande division entre Nord et Sud. »

Comme Les Américains de Robert Frank ou Les Allemands de René Burri, cette série, intuitive et pleine de fraîcheur et d’énergie, fonctionne autant comme initiation, découverte de soi et de son langage, que découverte de l’autre. Elle lui ouvre en 1964 les portes de l’agence Magnum. Par l’intermédiaire de l’agence, il découvre le photojournalisme et photographie les conflits au Nigeria et au Moyen-Orient. Il couvre les manifestations de Mai 68 à Paris et à Tokyo (et tout récemment les grandes manifestations de Hong Kong, la « révolution des parapluies », qui utilisent des slogans de Mai) et en 1971 fait un reportage sur la guerre du Vietnam, le dernier à être publié dans Life avant que le magazine ne cesse de paraître. Il voyage au Cambodge, en Jordanie, en Égypte, en Iran, en Irlande, au Bangladesh, dans les Émirats arabes, en Inde, photographie le retour au pouvoir de Juan Perón en Argentine et l’histoire de Salvador Allende au Chili. Il est à Phnom Penh quand la ville est encerclée par les Khmers rouges. Il photographie la Chine pendant la Révolution culturelle, la Syrie et Israël pendant les guerres des Six Jours et du Kippour, et les camps de réfugiés palestiniens.

Avant tout, il est passionné par l’histoire. Il a photographié les anonymes et les chefs d’État, les famines et les funérailles, les guerres, les fêtes, les pèlerinages et les manifestations, les tortionnaires et leurs victimes. Ses commandes lui ont donné l’occasion de visiter de nombreux pays à un tournant historique. On pense en particulier à son travail au long cours sur la Pologne des années 1980 à l’époque des débuts de Solidarnosc. « Il y a des rendez-vous avec l’histoire qu’il ne faut pas manquer », explique-t-il. Le résultat de ce travail sur des journées qui ont changé le visage de l’Europe sera un livre avec le journaliste du Monde Bernard Guetta, publié ensuite en Allemagne et en Italie. C’est là tout le paradoxe de son travail. Certes, il a couvert de nombreux conflits, mais il n’est pas pour autant un photographe de guerre. Contrairement à un grand nombre de ses collègues en quête de scoops, il a toujours évité la représentation directe de la violence. Comme Henri Cartier-Bresson et David Seymour – « Chim » –, deux des fondateurs de l’agence Magnum, il s’intéresse le plus souvent aux effets des conflits sur les populations civiles, surtout les femmes, les enfants et les réfugiés. Il photographie aussi cette affreuse invention du xxe siècle, les enfants soldats, en Afrique, au Cambodge et dans les rangs des Palestiniens. Pour lui, toutes ces populations vulnérables sont les vraies victimes des guerres.

Ce qui lui tient le plus à cœur, ce sont ses études en profondeur sur plusieurs pays, souvent menées pendant de nombreuses années et qui aboutissent à des livres et des expositions. Il aime revenir sur les mêmes lieux, suivre l’évolution d’une histoire, ajouter à la découverte de l’espace l’épaisseur du temps. Ses études en strates multiples sur l’Espagne, le Brésil, le Japon, la Chine, l’Inde, l’Iran, l’Afrique de l’Ouest en sont des exemples. Chez lui, plus que capture de l’instant, la photographie se fait souvent travail de mémoire.

L’influence la plus profonde, celle qui baigne les émotions de Bruno Barbey, marque et modèle son âme, c’est avant tout son enfance et son adolescence passées dans plusieurs villes du Maroc au gré des changements de poste de son père. « Salé, Rabat, Marrakech et Tanger ont bercé mon enfance », se souvient-il. L’appel du muezzin, le battement des vagues, le parfum des épices sont engrangés dans sa mémoire et restent inscrits en lui de manière indélébile.

C’est sur cet humus de sensations, d’odeurs, de couleurs et de bruits qu’il construit son travail. Et c’est sûrement l’expérience fondatrice du Maroc qui l’amène à la couleur dès 1966, au cours d’un voyage au Brésil, à un moment où celle-ci est encore mal reproduite dans les magazines et où Magnum ne s’y intéresse pas : Ernst Haas est un des seuls à la pratiquer. Il en est un des pionniers et explore toutes les possibilités du Kodachrome, un film assez lent mais qui résiste bien au temps et aux changements climatiques. Ocres et bleus sourds des médinas marocaines, tons feutrés de la campagne polonaise sous la neige, rouges ardents des grandes affiches et des drapeaux moscovites… Chez lui, la couleur n’est pas un simple coloriage de surfaces mais une manière de retranscrire l’essence même des lieux et des êtres qu’il côtoie.

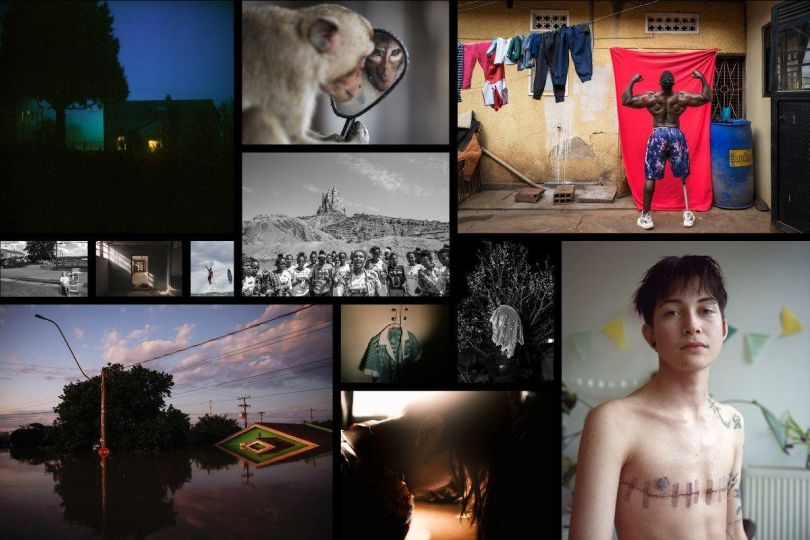

Peuplées dans ses débuts de multiples personnages, les photographies de Bruno Barbey sont aujourd’hui de plus en plus épurées, jouant sur des contrastes de couleurs, de lumières et d’ombres. Il affectionne les ambiances d’aube et de crépuscule et les formats panoramiques qui se prêtent à la mise en regard de la figure humaine et de l’architecture, notamment dans son travail sur les mosquées d’Ouzbékistan et du Maroc. L’usage de la photographie numérique lui a permis, dans les dernières années, d’enrichir la gamme des possibles et de poursuivre ses explorations tard dans la nuit, comme dans sa série sur les jeunes femmes coréennes dans la rue. « Ce que je préfère, c’est faire mon travail personnel. Aujourd’hui, je suis intéressé par des compositions minimalistes et des éléments simples. »

Depuis plus d’un demi siècle, Bruno Barbey voyage dans l’espace-temps. Férues d’exactitude mais touchées par la poésie, ses photographies témoignent de la beauté et de la fragilité de notre monde.

Carole Naggar

LIVRE

Passages

Bruno Barbey

Textes de Carole Naggar

Préface de Jean-Luc Monterosso

Editions de la Martinière

Bilingue français-anglais

24,5 x 32 cm

384 pages

79 €

http://www.editionsdelamartiniere.fr

EXPOSITION

Passages

Bruno Barbey

Du 12 novembre 2015 au 17 janvier 2016

Maison Européenne de la Photographie

5/7 rue de Fourcy

75004 Paris

France

http://www.mep-fr.org