La couverture photographique de ces moments d’horreur à Paris par le journal « Liberation » a été remarquable. Une de nos collaboratrices, Fanny Lambert, qui s’est rapprochée ces derniers jours du service photo de la rédaction a recueilli les témoignages de ses photographes. Elle raconte l’urgence, l’émotion mais aussi les coulisses photographiques d’un grand quotidien mis en branle en quelques heures par une actualité fulgurante.

Jean-Jacques Naudet

Attentats du vendredi 13 novembre 2015 – Les coulisses du service Photo du journal Libération et le récit de ses photographes

Enquête par Fanny Lambert

De 21h20 à 3h du matin, le récit d’une longue nuit entre urgence et sidération

Nous sommes vendredi 13 novembre au soir, il est 20h20 lorsque plusieurs tirs simultanés frappent violemment la capitale. Ironie du sort, au journal Libération, on s’apprête à donner une réception privée ce soir là. L’édition du lendemain est bouclée depuis une heure et demie déjà quand la rédaction reçoit l’information par téléphone. A ce moment là, « tout le monde pense à Charlie, on ne peut pas ne pas y penser, il y un passif, une expérience connue de cela » explique l’un des membres du service photo. Là, il faut faire vite. La majorité du service qui est sur place se met en branle en à peine quinze minutes.

« L’important dans ces moments-là, confie Lionel Charrier, chef du service, c’est d’être rapide, de garder son sang-froid et d’envoyer le plus vite possible les photographes sur le terrain ». Lionel Charrier, Rédacteur en chef adjoint du service photo de Libération.

Retenu ailleurs, et se trouvant dans l’impossibilité de regagner le journal mis alors sous bulle de protection, il devra faire vite et mettre tout en œuvre pour piloter à distance son équipe, réunie dans sa quasi intégralité.

Ils seront quatre ce soir là mobilisés sur les lieux des événements : Edouard Caupeil (Canal, Rue Bichat), Stéphane Remael (Bataclan), Fred Stucin (Charonne, Bataclan) et Laurent Troude (Bataclan). Fred Stucin, rapidement informé par les médias, « a le sentiment qu’il ne s’agit pas d’une blague » et sera rue de Charonne dix minutes à peine après les premières rafales. Edouard Caupeil quant à lui, précise qu’il sortait tout juste de chez lui, à quelques centaines de mètres du Petit Cambodge. « Ma femme et moi qui nous apprêtions à rejoindre la fête du journal, décidons de prendre à gauche, du côté de la rue de la Grange aux Belles quand nous croisons un type à l’air blême à l’angle de la rue. « Il y a un type avec une kalach’, remontez ! » nous alarme-t-il. Il n’y aucun mouvement de panique, nous pensons alors à un règlement de compte. Le temps de récupérer mon appareil photo, je redescends vers la rue Bichat. Les pompiers et la police arrivent en même temps que moi. Le haut de la rue est bloqué. De l’autre côté, j’aperçois des couvertures de survie, des gens allongés, des brancards remontant vers l’hôpital Saint Louis situé juste à côté. Je prends la photo (pp.2-3 ; édition du samedi et dimanche). Je ne dispose d’aucune information sur ce qui est en train de se passer, les rues sont vides, il y a comme un effet de couvre-feu, une vague rumeur qui se propage. Je me décide donc à rejoindre les autres chez Libé. J’ignorai encore à ce moment-là que l’accès au journal serait verrouillé. J’enverrais les images à la rédaction plus tard dans la soirée ».

La concertation entre les photographes et le service se poursuivra tout au long de la nuit, et les jours suivants. Savoir qui est où ? Et qui fait quoi ? Stéphane Remael est au Bataclan mais ne parvient pas à passer les barrages. Laurent Troude se trouve également sur place. Fred Stucin rappelle le journal : « J’ai des images à Charonne mais il n’y a rien de plus pour moi ici, je pars pour le Bataclan ». Edouard Caupeil oscille entre différents endroits. L’un comme l’autre décrivent une ambiance extrêmement tendue émanant des forces de police et de gendarmerie, des barrages difficiles à franchir, un flou total. Arrivé à la salle de concert, Fred Stucin croise un collègue du journal : « on discute, raconte-t-il, on se re-dispatche quand d’un coup on entend l’assaut. On ne sait pas ce qui se passe. Là, tu commences réellement à comprendre que c’est une scène de guerre, et que c’est chez toi. ». Dans l’ensemble, tous disent avoir peu photographié ce soir là. Entre hébétude, manque d’information et d’accès aux lieux, les photographes réagissent au coup par coup.

Pendant ce temps là, le service photo doit composer avec un timing très serré et une contrainte majeure : seule la « une » et les six premières pages pourront être modifiées. Le journal sera fait en 3, 4 heures avec un bouclage aux alentours de 2h30 du matin. Si la majorité du service passera la nuit sur place, il sait aussi comment travailler en autonomie et en cohésion avec les photographes. Les échanges se poursuivent. En effet, la grande confiance accordée aux photographes par le journal, et qui fait l’une des spécificités de Libération, permet une véritable fluidité. « Ils savent comment ça marche, et pour nombre d’entre eux, travaillent avec nous depuis longtemps maintenant » nous raconte-t-on. D’autant que si le journal ne les avait pas contactés, la plupart avouent qu’ils se seraient mis automatiquement en action. Ils ne sont ni reporters, ni photographes de guerre mais c’est l’une des forces de Libération, outre la part prépondérante dédiée à la photographie dans la conception du journal, c’est de pouvoir travailler sur des acquis avec une génération de photographes qui connaissent son fonctionnement et ses connaissent entre eux. Edouard Caupeil précise : « Il s’agit d’une véritable connexion éditoriale. C’est un journal très fort en ce sens. On a le sentiment de travailler de concert aussi bien avec les journalistes, les maquettistes, que le service photo etc…. ».

Penser la « Une » …

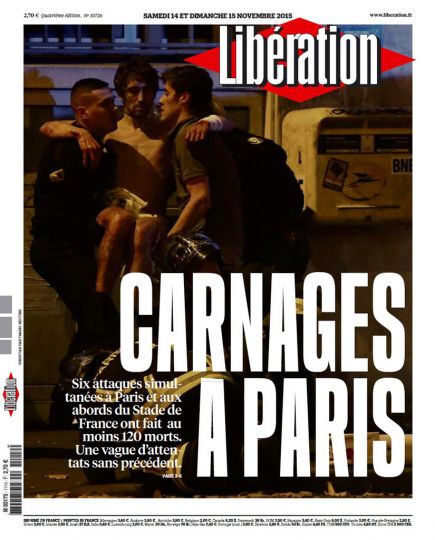

Le lendemain, une édition exceptionnelle (datée du samedi 14 et dimanche 15) est prévue. Qu’ils éditent sur place en partie ou chez eux, les photographes qui multiplient les allées et venues au service, sont depuis les premières heures sur le terrain. C’est le moment des échanges. « Le soir même, on subit. On a envie d’être au plus près de l’actualité et on compose avec les photos rapportées » explique Lionel Charrier. Même si la ligne du journal ne fait pas dans le sensationnel, la première « couv » (samedi et dimanche) doit être capable de figurer cette réalité, la violence inouïe du carnage que l’on apprend (photo Christian Hartmann – Reuters).

Le samedi, toujours dans l’émotion mais moins dans l’urgence, le service prend le temps de la réflexion. Une matière conséquente a été récoltée. La trame narrative se met en place et la « une » (dimanche) sera nécessairement très différente de celle de la veille. « La question est de réfléchir dans ce moment fort, à comment faire ce numéro spécial ? synthétise là encore Lionel Charrier. Nous sommes tous dans la sidération. Il faut réagir et penser au journal suivant avec des images parfois difficiles à obtenir ». Cette « couv » noire, c’est lui qui l’a imposée. Certains l’a jugaient trop triste, trop noire justement. Mais il y tenait. « On était dans le pur symbole. C’était d’une telle évidence ! ». La photographie qui a été réalisée par Angelos Tzortzinis (AFP) fait se détacher sur fond noir, un bouquet de roses rouges surgissant en bas de l’image. Un peu plus haut, un écriteau sur lequel on peut lire « Je suis Paris » a été affiché. « En réalité, commente le rédacteur en chef adjoint du service photo, ce cliché, réalisé sans trucage, a été pris le soir même devant les grilles de l’ambassade de France à Athènes. Nous avons décidé d’en faire une « une de der ». ». Et en apposant en quatrième de couverture l’édito de Laurent Joffrin, le journal opérait une double exception. C’est, semble-t-il, chose rare que de ne pas titrer la première page d’un journal et de placer son édito seulement à la fin, nous explique-t-on. Le tout participait à rendre l’ensemble intelligible : « nous avions tous du mal à poser des mots sur ce qui venait de se produire, affirme-t-il, et ce que dit cette « une ». Nous ne voulions pas être dans l’horreur mais plutôt dans la sobriété des mots ». Car la question principale qui se pose à cet instant est celle de savoir comment la photographie s’insère dans une publication et les intentions globales d’un journal dans un moment aussi critique ?

« Malgré le stress et l’urgence, il est nécessaire dans ces moments-là d’opérer cette distance. Il faut savoir doser, équilibrer les moments. Ceux de l’affliction, et ceux du rebond. Il y a la trame du texte bien sûr, mais il y aussi la trame narrative de l’image qu’il faut réaffirmer ». Lionel Charrier.

Les discussions reprennent avec la rédaction le dimanche. Stéphanie Aubert, Directrice adjointe de la rédaction, le service photo et Fred Stucin parlent ensemble du projet de manchette souhaitée par la rédaction. Il faut que ça fonctionne journalistiquement ensemble. La prochaine « couv » s’intitulera « Génération Bataclan ». « Il faut donc chercher l’image qui correspondra, explique le photographe. Là, je suis concentré, je cherche l’image. ». Mais les gens ne se rendront pas immédiatement en masse place de la République. Pour les photographes, c’est un moment compliqué. La tâche est délicate. L’image d’une foule unie, comme pour les événements de « Charlie », ça n’est pas pour tout de suite.

Un premier projet de « couv » se dirige vers une photo d’Edouard Caupeuil. Une jeune fille en larmes se recueille, une écharpe autour du cou. Mais le service désire quelque chose de plus volontariste, qui re-solidarise. Entre temps, Fred Stucin qui voulait une image de nuit, se rend à nouveau sur la place. « L’ambiance est bizarre. Juste avant ça, les gens étaient dans le recueillement. Et puis là, j’entends chanter au loin. Il se passe quelque chose. L’expression de cette fille, la lueur des bougies, des poings qui se lèvent. Ça y est ». Le photographe qui n’a pas le temps de commencer son éditing au journal, remet au chef de service sa carte mémoire et ressort in extremis des locaux avant que ces derniers ne soient à nouveau mis sous quarantaine. On suspecte de nouveaux tirs sur la place. Ce n’est que plus tard qu’il découvrira que c’est sa photo qui sera choisie pour la couverture « Génération Bataclan ». Edouard Caupeil explique ce revirement : « c’est plus une question d’éditorial. Une fille seule, qui pleure, c’est plus éloigné en effet qu’une foule réunie et solidaire pour illustrer cette génération ciblée. Ça ne raconte pas la même chose. Pour ma part, mon ressenti des jours précédents allait davantage vers cette fille, isolée avec sa tristesse… C’était très dur samedi et dimanche».

La question de la représentation. Quelle position pour les photographes ?

Car si tous admettent n’avoir « fait que leur métier » sans s’être posée la question, les photographes parlent de leur difficulté à travailler durant le week-end. Tiraillés entre le choc qui est le leur, le manque de recul et l’envie de témoigner, ils racontent une réalité photographique à plusieurs visages. « Tu n’as pas la vision de ce qui est en train de se passer. T’entends les grondements de l’assaut juste à côté. Les lieux, tu les connais par cœur, c’est chez toi. Tu comprends alors que ceux qui sont touchés, ce sont les victimes bien sûr, mais c’est toi, c’est nous en fait ! Et ma photo en « une » (lundi 16 novembre), c’est aussi un autoportrait de nous-mêmes selon moi » explique Fred Stucin. Pleurer en travaillant, une première pour ces deux photographes. « Mais à cet instant, décrit-il, je suis derrière les lignes du bouclier, je ne réfléchis pas, je n’ai pas peur, je n’ai pas de gilet pare-balles mais je suis incapable de ne pas faire ce que j’ai à faire. Il me faut rester le plus discret possible afin de ne pas agresser les gens par ma présence » livre-t-il, ému. Car rappelons-le, ce ne sont pas de photographes de guerre qui sont présents sur le terrain ces jours-là. « Moi, je fais du portrait de personnalités au flash, des photos de rue. Ma pratique est très éloignée de celle d’un photographe de guerre. »

Pour eux, il faut que les images partent d’un ressenti. Retransmettre l’ambiance, incarner l’émotion et l’atmosphère plutôt que de figurer les faits, voilà ce qu’ils chercheront à défendre à travers leurs images.

« L’essentiel pour moi, c’était de capter ce qui se passait. Cette espèce de silence notamment, cette sorte de ouate, mais aussi le son de l’assaut, des sirènes. ». Fred Stucin, Photographe pour Libération.

Chacun suivra de façon naturelle sa façon d’aborder la réalité. Des clichés à forte évocation symbolique parfois, et une écriture qui sera mise ensuite au service d’un journal. Mais quel moment pour contextualiser les images quand l’actualité est encore si vive dans les esprits ? Quel moment et quelle distance ? Quand on les interroge sur la nécessité de montrer ou non les corps, les deux photographes sont unanimes. Cela dépend de l’éthique de chacun mais il n’y a aucune raison fondamentale à montrer des images de corps étendus au sol. S’il fallait le faire, si ça se justifiait, ils l’auraient fait, concluent-ils. « J’ai toujours préféré « l’après » raconte Édouard Caupeil. « Montrer un ressenti plutôt que des corps. Je ne crois pas qu’il faille occulter ces images non plus, on en a aussi besoin pour comprendre, mais pour ma part, je suis plus tourné vers le symbole. Le cliché du brancard par exemple (pp-2_3, édition samedi et dimanche), qui n’a d’ailleurs rien de très spectaculaire, je n’avais pas prévu de l’envoyer à la rédaction au départ. Pourtant, c’est celle qu’ils ont choisi pour ouvrir la première double ». Et Lionel Charrier, lui même photographe, d’appuyer : « Je crois que pour parler de l’horreur tel que nous le concevions, nous avions ce qu’il fallait. La surenchère ne revête aucun intérêt à mon sens. (…) Et n’oublions pas que l’un des grands pouvoirs de la photographie, c’est sa capacité de projection et de réflexion. En suggérant, on force le lecteur à aller plus loin. Cela n’a pas de sens de donner tout en pâture ! ».

Ensuite, il semblerait que ce soit affaire de subtilité et d’agencement dans la conception visuelle du journal. Parfois aussi, de compromis. Le service tourne autour d’une idée mais certaines très bonnes photos ne trouveront pourtant jamais leur place. D’autres, au contraire, participent d’une vraie intention de la part du service, comme avec cette grande photo d’Edouard Caupeil accompagnant l’article sur les kamikazes. Un sujet journalistique fort auquel il faut trouver une solution visuelle appropriée. Nous sommes le lendemain du vendredi 13 novembre 2015, le service photo du quotidien préfère suggérer cette violence avec l’empreinte incrustée dans le sol et la sciure, d’une trace de pas (édition spéciale). N’y voir ici aucun refus d’illustration mais plutôt la particularité et l’identité d’un journal dont la force est cette culture profonde et historique de l’image. A travers les témoignages des photographes recueillis ici, c’est aussi sa capacité à trouver un équilibre entre la traduction d’une atmosphère et sa rigueur journalistique qui est venue se confirmer. Nous les remercions particulièrement, eux, ainsi que le service photo de Libération de continuer d’être les relais et les témoins de l’information, y compris en temps de crise. Sans ses images, nous ne pourrions nous figurer de tels événements.

Nos pensées sont bien évidemment tournées vers les familles et les proches de victimes.

Portfolio en ligne sur le site de Libération :

http://www.liberation.fr/france/2015/11/14/paris-l-heure-du-recueillement_1413423

http://www.liberation.fr/france/2015/11/14/soir-d-effroi-a-paris_1413353

Photographes publiés dans Libération durant le week end :

En commande pour le jounal : Denis Allard(REA), Guillaume Binet (Myop), Edouard Caupeil, Albert Facelly, Stéphane Remael, Fred Stucin, Laurent Troude.

Agences filaires : Frank Fife (AFP), Christian Hartmann (Reuters), Angelos Tzortzinis (AFP), Philippe Wojazer (Reuters), Christophe Ena (AP).