Il fut l’un des ludions les plus véhéments de cette jeune photographie française qui se créa au milieu des années 70, un éditeur étonnant et un très grand séducteur ! Il se raconte :

Les Rencontres Internationales de la Photographie à Arles étaient une sorte de pèlerinage incontournable, le festival de Cannes de la photo avec les starlettes et les vedettes en moins. On ne s’ennuyait jamais le soir sur la Place du Forum à boire du pastis et des bières sous la statue du bon Frédéric Mistral qui ne soufflait jamais un mot, se contentant comme tous les festivaliers de regarder les photos, lesquelles étaient projetées sur un écran blanc en toile. Mais lorsque des hordes de gitans et des gauchos déboulaient à l’improviste pour casser du parigot, cela devenait vraiment plus excitant. Les tables et les chaises volaient dans les airs, tout le monde déguerpissait sans payer les consommations sous les insultes qui fusaient comme des grenades en traitant les uns de bandes de petits pédés et invitant les autres connards à se battre. Mais Arles n’était rien sans le rituel des lectures de portfolios qui permettaient aux jeunes photographes d’exhiber leurs tirages précieusement présentés dans des boîtes en carton devant des dignitaires de la profession qui tenaient cessions à l’hôtel d’Arlatan dans les salons ou à l’extérieur mais toujours sous les regards d’une foule venue exprès pour écouter les critiques et les conseils des maîtres.

1975 fut une année charnière pour la photographie en France dont Arles sans le vouloir servit de caisse de résonance. Les jeunes Américains étaient venus en masse et ils couraient après les photographes réputés et surtout derrière le conservateur de la Bibliothèque Nationale, Jean-Claude Lemagny, pour lui montrer leurs œuvres et éventuellement les faire entrer dans l’honorable institution. « I want to show you my latest work » devint le refrain de l’été, repris en chœur par tous ceux qui trouvaient la présence américaine un peu trop importante. Mais à l’époque, que voulez- vous tout ce qui était nouveau venait des USA : le magazine Rolling Stone, la musique mais surtout la photo d’un pays en crise et désenchanté avec Diane Arbus, Garry Winogrand ou Lee Friedlander. Ralph Gibson était présent à Arles pour projeter les images de sa trilogie enfin complète avec Days at sea, des photographies en noir et blanc lesquelles face à face créaient des rapports mystérieux, inventaient des métaphores, donnaient le jour à des images mentales provenant de l’inconscient

En sortant de l’hôtel du Forum, j’étais littéralement tombé sur Caroline et j’étais immédiatement tombé amoureux d’elle. J’aimais sa robe blanche, sa peau brune, ses cheveux épais et bouclés, son nez relevé, son air italien. Je lui avais proposé de visiter les expositions, de lui servir de guide, avec cette pensée idiote que je susciterai l’envie et la jalousie auprès des copains photographes. Eugène Smith me semblait trop léché avec ses images terribles de pêcheurs victimes d’une pollution au mercure dans le village de Minamata au Japon et je trouvais Eva Rubinstein ennuyeuse avec ses nus œcuméniques. Mais j’étais séduit par ce sacré Charles Harbutt qui décapait l’Amérique urbaine et Michel Saint Jean qui déchirait un pan du mensonge du rêve québécois. André Kertész, émigré hongrois, nous fit grande impression surtout par les nombreuses voies de modernisme que ses photographies ouvraient, ses cadrages rigoureux qu’il rendit encore plus audacieux avec le petit Leica qu’il fut le premier à manier avec dextérité, et toujours cet énorme appétit sensuel pour la vie qu’il dévorait avec humour.

Le soir, mon ami Patrick Chapuis qui m’avait fait découvrir la photographie vint nous rejoindre dans une auberge un peu en dehors de la ville et la patronne, trapue et pleine d’entrain avec ses mains tripotant le tablier, nous servit du bœuf gardian et des tomates à la provençale qui valaient à elles seules le déplacement. La nuit tombée, dans l’amphithéâtre en plein air, l’émotion était palpable dans la foule entassée sur les gradins. Chuchotements, petits cris, excitation, bandes de copains qui déboulent légèrement éméchés, embrassades et retrouvailles faisaient partie du spectacle. Derrière une cabine, l’équipe Ecoutez Voir s’affairait sur les carrousels de diapositives, réglait les derniers synchronismes en essayant de parer aux éventuels accidents multiples qui entachaient souvent les différentes projections. Aux premiers rangs, Lucien Clergue embrassait Edouard Boubat puis l’écrivain Michel Tournier. Soucieux, il cognait sa montre près de ses lunettes, semblant craindre un incident technique.qui retarderait la projection. Les lumières s’éteignirent enfin et les étoiles surgirent du ciel en même temps qu’une nuée de moustiques qui se jetaient éperdus en priorité sur les peaux fines et délicates. La première partie rendit hommage au reporter Michel Laurent, vingt-six ans, mort durant les derniers combats de la guerre du Vietnam. Nous nous étions rencontrés à l’agence Gamma, quelques mots échangés rapidement alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Addis-Abeba. Son portrait romantique gravé sur sa tombe me hantait toujours lorsque je traversais le cimetière Montparnasse où il repose.

Les moustiques contre-attaquaient et un parfum de citronnelle envahit les gradins. Caroline n’avait rien prévu pour les chasser. Ses jolies cuisses cuivrées et ses épaules dénudées excitaient la frénésie des bestioles et la mienne. Je lui passais ma veste pour la protéger et mon bras tentait de calmer l’ardeur des piqûres avec la certitude qu’elle prenait ainsi du plaisir à se rapprocher de moi. Mon esprit se perdait depuis quelques minutes dans des visions d’une extrême douceur où les caresses sur sa peau activaient mon désir. Les images sur l’écran m’apparaissent lointaines et floues. À cet instant précis, Lucien Clergue apparut sur la scène, auréolé du faisceau d’un projecteur qui le suivait et annonça la prochaine partie consacrée à l’agence Viva.

Claude Raymond Dityvon, Martine Franck, Hervé Gloaguen, Richard Kalvar, François Hers et Guy Le Querrec surgirent du public et se rangèrent à ses côtés. S’ils n’étaient pas les idoles des jeunes, ils représentaient toutefois le renouveau du photojournalisme, une façon de penser et de vivre le métier d’une autre façon et surtout de traiter en profondeur et sur le long terme des sujets sociaux hors de l’actualité brûlante. « Je considère que nous sommes des individus mûrs politiquement et socialement définis. Cela, joint à notre émotion et à notre sensibilité, nous donne le droit d’apporter notre vision des choses » me disait Le Querrec à Paris en jouant au flipper dans un bar du XIVème arrondissement. Breton, haut comme quatre pommes, il possédait une tchache incroyable en public pour parler de Viva, de son radicalisme face à l’agence Magnum et des changements nécessaires dans l’univers de la presse. La projection débuta avec des images montées très sèchement mais bien rythmées à travers lesquelles chacun des photographes portait un regard sur le monde : l’exil, la condition de la femme, la chute de Saigon, la police, les pubs anglais, la Révolution des Œillets au Portugal pour finir par leur œuvre commune Familles en France sur laquelle ils avaient travaillé ensemble depuis 1972.

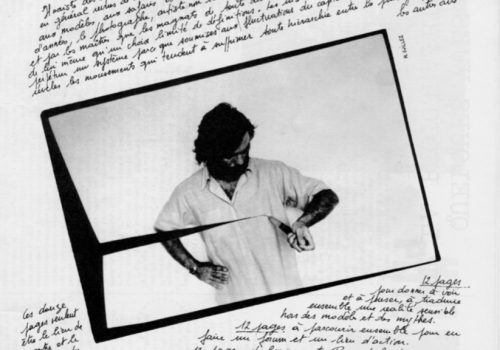

On se retrouva ensuite tous place du Forum comme de coutume pour boire un dernier verre et disséquer la projection. À une table, les Américains dégustaient une bouteille de rosé. Ralph Gibson, élégant en chemise blanche, cheveux longs et bouclés présentait une très jolie blonde bronzée à André Kertész qui, l’œil toujours en éveil s’inclina devant elle. Nous prirent place auprès de la bande àViva, débraillée et bruyante mais contente d‘elle. En fait, sans le savoir les deux écoles présentes ce soir à deux tables différentes et pourtant si proches étaient sur le point de façonner la photographie créative de demain. Une photo qui trouvera sa place entre un individualisme forcené et une inquiétude portée sur cette réalité que la photographie réinventait. Place où chacun trouvera son espace ou ses espaces, ici, ailleurs, à l’intérieur de soi ou sur les routes du monde.

Je me permets ici de faire une parenthèse sur l’agence Magnum et la situation des autres agences qui au fil de la nuit animèrent la discussion. L’imperator Magnum était en fait une coopérative créée en 1947, une sorte de référence absolue en matière de photojournalisme avec une morale, des valeurs et une philosophie partagée par tous ses membres prestigieux : Marc Riboud, Ernst Haas, Inge Morath, David Seymour, George Rodger, Bruno Barbey et les autres. Unie dans un même élan, cette bande d’idéalistes s’était donné comme but de montrer un monde en plein bouleversement par des images soigneusement composées qui n’acceptaient aucun recadrage de la part des magazines. L’agence, sorte de club privé à l’Anglaise avait déjà écrit une part de sa légende grâce à son fondateur Robert Capa, amateur de jolies femmes et de magnum de champagne et à Henri Cartier-Bresson, fils de riches industriels dans les filatures du nord. Ce dernier, virtuose du 24×36, frustré de peinture, dans un instant fugitif et d’un coup réussissait à absorber le monde dans son viseur, à ordonner les divers éléments qui le composaient avec la précision et la concentration du tireur à l’arc dans la pratique zen. Cartier, comme nous le surnommions tous dans le métier demeurait une légende vivante et ses images à travers les expositions et les livres inspiraient toujours un énorme respect. Toutefois, son intransigeance, son côté donneur de leçon commençaient sérieusement à agacer les jeunes reporters. Son moment décisif qui réduisait souvent la vie à un décor devant lequel on ne faisait que passer en sautillant devant les évènements agaçait tous ceux qui voyaient dans la photographie un engagement total, une implication dans la durée et la vie quotidienne des gens. Cependant Magnum continuait à faire rêver, exacerbait les jalousies et si la coopérative était ouvertement critiquée, en privée on caressait le rêve de rejoindre ses membres. Si elle était en perte de vitesse, réclamant un nouveau souffle salutaire, elle allait très prochainement avoir de la chair fraîche à se mettre sous la dent.

À côté d’elle, une ribambelle d’agence de presse, Sygma, Sipa, Gamma récemment formées pour répondre aux exigences de l’actualité de plus en plus dingue jetaient des jeunes mecs assoiffés d’aventure sur les routes du désespoir, dans les fanges de l’histoire, au cœur des volcans allumés par les dictatures et les génocides, dans les odeurs insoutenables de chair brûlante. Ils s’armaient des tout nouveaux appareils Nikon ou Canon en état de choc pour ramener rapidement des photographies au grand angulaire, englobant ainsi d’un coup les protagonistes en premier plan hurlant leur souffrance ou leur révolte et derrière eux le théâtre des opérations. Puis, Viva se pointa en 1972, un peu en réaction contre Magnum et la photo de presse telle qu’elle était pratiquée, manipulée et véhiculée habituellement par la presse et de nombreux médias traditionnels. Une coopérative sur le modèle suédois de Saftra où tous les membres se regroupaient pour stimuler des projets communs, créer une véritable émulation, se réchauffer le cœur autour de clopes et de verres de vin à refaire le monde dans tous les sens. C’est durant cette mémorable soirée que Guy Le Querrec me confia qu’il allait rejoindre l’agence Magnum avec Richard Kalvar, amorçant ainsi une fracture définitive qui allait précipiter la fermeture et les idéaux de Viva, laissant sur le carreau Claude Dityvon, seul, usé et fatigué de se battre.

Ce n’est pas un hasard si nous avions décidé de publier et de diffuser le premier numéro de notre journal lors de ces rencontres. Seize pages en noir et blanc, pliés par nous mêmes, des textes tapés à la machine dans l’urgence et la passion. Comme nous l’espérions il créa l’événement, non pas qu’il fût insultant ni provocateur mais parce qu’il servit de détonateur. Entendons-nous bien, le festival en lui-même n’était pas en cause surtout que cette année-là, la programmation était de bonne qualité mais Lucien Clergue et les fondateurs n’avaient pas pris conscience de l’exaspération des jeunes photographes qui se sentaient exclus au détriment des grands maîtres ou des Américains. Ainsi dans la cour de l’hôtel d’Arlatan, une querelle vive opposa le poète révolutionnaire André Laude à Jean-Philippe Charbonnier, photographe réputé braillard et mari d’Agathe Gaillard qui dégénéra de sorte que le débat s’intensifia à l’extérieur, dans les colloques et réussit à gagner d’autres interlocuteurs. Le journal Contrejour ouvrit ainsi un débat et une réflexion salutaires sur la photographie actuelle en France, la place de celle-ci dans la société en mettant en évidence qu’il existait bien au delà d’un problème générationnel, un mépris des institutions et du système quant à son émancipation et à sa diffusion. De nombreux jeunes passionnés de photographie, des journalistes et même quelques officiels avec des idées progressistes prirent la défense de Contrejour en réclamant que le festival à l’avenir s’ouvre davantage à une autre forme de photographie, au reportage en plein renouveau, à des expérimentations sur la pratique photographique elle-même traversée par les autres arts. Bref, les deux milles exemplaires furent rapidement épuisés, nous laissant envisager la sortie d’un autre numéro après les vacances.

Les moustiques semblèrent marquer une pause, sans doute à cause du vent qui se levait. Le punctum si cher à Roland Barthes s’incarnait maintenant irrésistiblement dans ce genou découvert mes côtés, je ne parvins pas à retenir ma main. Arles et ce bel été !